“亭前垂柳珍重待春风”,古人如此浪漫过冬

每年冬季,时常能听到人们提起“数九寒天”,以及“九九消寒歌”:“一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九,沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走”。这首脍炙人口的“数九九”顺口溜,是古人对于气候的经验总结,其中蕴藏着时节的轮换,以及人们在严冬时节对于春天的企盼。最近笔者下班时途径北京的通惠河,忽然发现河中的厚厚冰层不知何时悄然松动,春风轻拂水面,一片波光粼粼。仔细看了眼日历,原来已是“数九”中的“七九”。

“数九寒天”的来历

从冬至开始,白昼便一天天的长了,要过九九八十一天才寒尽春来,古人称之为“复阳”的过程,即阳气逐渐回复,慢慢变暖。每9天为一个单位,叫做“九”,一共9个“九”,称为“九九”、“数九”。等过了9个“九”,加起来是81天,谓之“出九”,就到了春暖花开的时节。民间把冬至叫作“交九”或“数九”,冬至之后“数九九”在全国各地都十分流行,各地的人们根据各地不同的气候条件、景物特征、农事物候及风俗习惯,编排出了各种“数九九”的谚语和顺口溜。

这些谚语和顺口溜在许多古籍中都多有记载。其中最有代表性的是下面这首顺口溜:一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九,沿河看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。数九九的谚语和顺口溜不仅仅是人们对气候的经验总结,也是人们在严冬时节对春天的一种企盼。

数九习俗起源于何时,至今并没有一个准确的说法。但根据古籍记载,至少在南北朝时就已经存在了。梁代宗懔所写的《荆楚岁时记》中有这样的文字:“俗用冬至日数及九九八十一日,为寒尽。”

曾有人好奇,为啥是数“九”而不是数“二”、“三”、“八”等数字呢?有一种说法认为,在中国传统文化中,“九”是“至阳”之数,又是至大之数,“至阳之数”的积累意味着阴气的逐渐消减,累至九次已到了头,意味着寒去暖来。

那么,为何会有“数九”出现?有学者分析,可能是因为古代取暖条件比较落后,寒冬对于古人的生存有着很大的影响,人们希望它能很快过去。而且农耕社会,进入冬季后基本已经没有农活,所以古人慢慢发明“数九”的计时方式,同时还有一些消遣娱乐的活动,用以打发时间。

“九九消寒图”:一种有趣的消寒娱乐活动

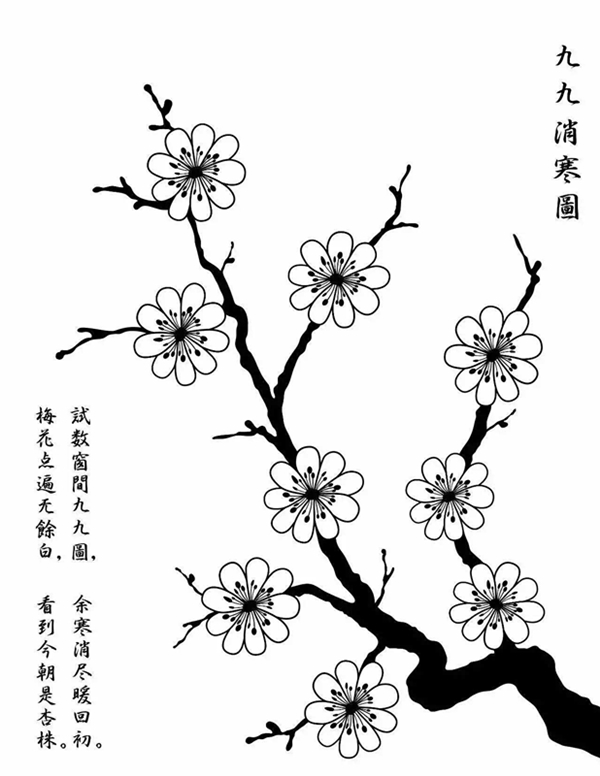

古人为了消除从冬至到立春这一段漫长日子的寂寞和寒冷,除了“数九九”外,从明代开始,还出现了一种“九九消寒图”的风俗,以便一天一天数过这八十一天,表达一种迎春的殷殷心意。九九消寒图的种类很多,有画圈消寒图、文字消寒图和梅花消寒图等多种。画消寒图,一方面是为了计算过去的九九日数,另一方面也是一种有趣的消寒娱乐活动。

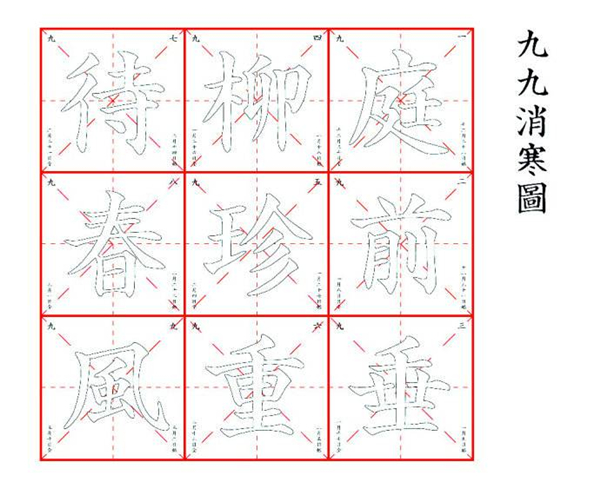

在故宫养心殿燕禧堂的槅扇上,至今还挂着一幅《九九消寒图》,题曰:亭前垂柳珍重待春风。

为何称为“九九消寒图”呢?那是因为《九九消寒图》上那九个字都是九画,从冬至交九开始,每天一笔,写完共需九九八十一天。从“伸不出手”的一九二九写到九九,便是“九尽桃花开”了。再往前走,九九加一九,就是“耕牛遍地走”的春分了。春回大地,万物复苏,人们也抖掉了身上的棉衣棉帽,扶犁下地,春耕开始了。

“写九”消寒,始于清代道光初年。随着满汉文化的日益融合,填写《九九消寒图》这种岁时风俗,在宫廷中颇为盛行。道光皇帝亲书“亭前垂柳珍重待春风”九个双钩空心字,每个字都是九画(繁体),让大臣们逐日描红填写一画。填写完九个字,便“九”尽春来。据清吴振棫所著《养吉斋丛录》记载:“道光初年,御制‘九九消寒图’,用‘亭前垂柳珍重待春风’九字,字皆九笔也。懋勤殿双钩成幅,题曰‘管城春满’(据韩愈《毛颖传》解释:笔受封于管,号“管城子”。“管城子”乃笔之别称,寓“笔成春满庭”之意)。”内值翰林诸臣,每年冬季都要填写这种“九九消寒图”。先由宫中懋勤殿制成待填描的消寒图,该图四周采用木框插榫而成,并裱以纸绫。其“亭前垂柳珍重待春风”九字,寓迎春之意。每年冬至节前挂在室内,届时由室主人从头九第一天开始填起,逐日填廓,每字九笔,每天一笔,每填写完一字便过一九,句成而九九八十一天尽。

每日一笔,看似简单,但要坚持下来,那就不简单了。可以说练习“消寒图”,是对人耐性的历练打磨。闲了写一笔,忙了仍要写一笔;高兴了写一笔,郁闷了还要写一笔;身强体健时写一笔,头痛脑热时还要写一笔。笔笔都能坚持下来,而非一笔写完,那就不是一件轻而易举的事了。这就如同负重登山,初极轻松自如,但及至山腰山顶,体力透支,力不从心,全靠毅力耐性来支撑了。坚持下去就是柳暗花明,一览无余;坚持不了,则是半途而废,一事无成。由此,这八十一笔就仿似玄奘法师历尽劫难,终成正果。任何路途都是初极狭,才通人的,但过来的都是虔诚人。(图源网络)