以孝治家在行动·安徽合肥填海巷社区故事

一、彭克华老人:你们做了我孩子都做得不多的事

对于85岁的独居老人彭克华来说,“以孝治家”义工的到来,就像冬日里的一缕暖阳,温暖了老人清冷的心。

一提到自己的处境,老人就直落泪。因患糖尿病和腰椎间盘突出,老人行动十分不便,走路只能靠助行器一步一步挪,小便在床边的移动坐便器解决。对于老人来说,洗衣服、洗澡和洗头发都是难事。

女儿在外地,儿子和儿媳工作忙,不能经常来协助老人。于是对于爱干净的老人来说,不能让自己保持清爽的状态,成为一件愁事。

“以孝治家”义工了解到这个情况后,主动担起了这个任务,每次到老人家,先帮老人洗衣服,再烧好热水,给老人洗头发、洗澡。因为老人害怕在卫生间滑倒,“以孝治家”义工每次都是三人一组行动,一个人负责帮老人家洗澡、洗头发,两人负责扶着老人,让老人有足够的安全感。每次洗完澡,老人都会落泪:“你们做了我自己的孩子都做得不多的事情,谢谢你们……”

二、义工胡长景:爱的能量 用心传递

8月份,合肥市瑶海区明光路街道填海巷社区“以孝治家”队伍又增加了一位能人,她就是住在地材小区的党员胡长景。

起初,67岁的胡长景是享受社区服务的居民,每天带91岁的妈妈到填海巷社区“以孝治家”健康家园做理疗、按摩,再到楼上打会乒乓球,十分惬意。在得知填海巷社区许多行动不便的老人需要上门理发后,胡长景主动向社区提出,她自学过理发,可以去为这些老人理发。

胡长景带着理发工具来到了85岁的彭奶奶家,理完发后,彭奶奶摸着清爽的头发开心不已,住在御景湾小区的易爷爷和老伴也享受到了上门理发服务。爷爷奶奶腿脚不便,尽管居住在有电梯的小区,却很少下楼。“以孝治家”义工胡长景的到来,为他们解决了一件难事。

除了上门理发,胡场景也没忘记“以孝治家”的义工们,她说要让义工们清清爽爽的去为居民服务。现在,只要社区内有行动不便的老人需要理发,胡长景都二话不说,带着理发工具就上门服务。她逐渐忙碌起来,连做理疗、打乒乓球的时间都减少了。但是她说:“作为一名党员,能为这些老人家服务,我觉得十分荣幸。”她还偷偷地告诉社区工作人员:“我也会推拿按摩,想加入推拿按摩义工队伍……”后来,胡长景又成为“以孝治家”大食堂的义工,每周两次到大食堂服务老人。

社区工作人员通过日常观察发现,“以孝治家”义工胡长景也是一位孝子,每天陪伴在91岁的老母身边嘘寒问暖。作为党员义工,胡长景的行动正是明光路街道填海巷社区开展“以孝治家”行动所带来的感召力的生动体现,传播了满满的正能量。她也在用自己的孝行和义举,感召着更多的居民加入“以孝治家”义工队伍,弘扬“孝”文化,实现社区互助。

三、义工张雪凤:一把火 一面旗

在填海巷社区“以孝治家”义工团队中,有一位 69岁的党员义工。

她是小区原管委会主任,在小区管理上一奋斗就是十几年;

她是社区中老人尊称的“张老师”,每周教大家学习广场舞;

她还是社区“以孝治家”爱心敲门义工队的成员,几乎每周都要到高龄独居老人家中探访。她就是明光路街道填海巷社区“以孝治家”义工张雪凤。

尽管已经69岁,但张雪凤始终保持着年轻的精神状态,为社区、为老百姓服务总是积极主动、充满热情。

在家中有卧床的老母、行动不便的女儿需要照顾的情况下,她依然坚持在社区、居民有需要时第一时间赶到,居民有困难、有问题时及时反馈,寻求解决办法。

得知社区“以孝治家”大食堂要开业了,张雪凤又报名加入大食堂义工队伍。她经常讲的一句话是:“大家都不容易,能帮别人的时候就帮一下。我的空余时间不多,但只要你们有需要,我肯定到”。她以自己的实际行动践行了一名党员义工心中的”“以孝治家”精神。

四、义工张家媛:一双巧手 几载笑颜

提起明光路街道填海巷社区的“以孝治家”义工张家媛,大家的第一印象都是“性格直爽,按摩手艺了得”。张家媛一直是个性格开朗的热心人。

几年前,她就自愿报名成为小区楼长,将几栋楼的居民服务放在心上,了解居民需求、慰问孤寡老人、收水电费和小区卫生费……忙得不亦乐乎。在填海巷社区启动“以孝治家”行动后,张家媛认为作为一名党员要充分发挥带头作用,才能让更多的人加入“以孝治家”队伍,于是她又报名成为填海巷社区健康家园的一名义工。

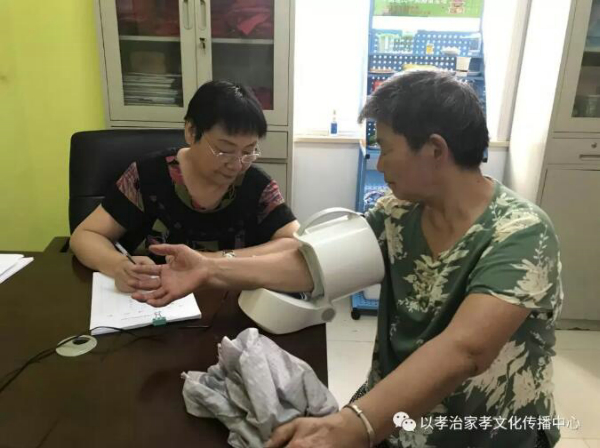

每周有三个半天,她都会在社区健康家园中,为社区内的老人按摩、理疗、量血压、测血糖。

考虑到小区内有许多行动不便老人深受肩颈、腰腿疼痛的困扰,张家媛主动提出,要上门为老人家按摩。一户、两户、三户……半个小时、一个小时、一个半小时……尽管张家媛心脏不好,却一直坚持着,楼梯爬不动就慢慢爬,实在爬不动就歇会儿再爬。

只要接受过按摩服务的老人,都赞不绝口。有的老人说道:“老师,你这手艺,可以开按摩诊所了。等你开了告诉我一声,我一定去!”张家媛笑着答复:“我以前是开按摩诊所的,现在就想好好为社区服务,我有空就会来给您按摩,您要是觉得我服务得好,就在力所能及的范围内帮帮别人吧!”

在得知社区要开“以孝治家”大食堂后,她也第一时间报了名,要为更多的孤寡老人服务。

五、关爱孤寡老人行动纪实:用爱点亮孤寡老人的心灯

“这段时间谢谢你们,实在是非常感谢!”2016年2月26日,明光路街道填海巷社区工作人员曾收到这样一条信息,发来信息的是填海巷社区91岁的孤寡老人黄时晓。

老人因为腰椎疾病,需要入院进行手术治疗,但老人身边没有亲人,对于住院做手术感到十分无助。社区了解到这一情况后,立即带领“以孝治家”义工去医院看望老人,并与老人约定会陪伴老人进行手术。手术当天老人看到“以孝治家”义工十分激动,因为此前老人并未对与义工的约定抱有太大的期望。

义工的到来与陪伴也冲淡了老人对手术的恐惧。在老人出院时,义工也积极为老人办理相关手续,陪伴老人回到家中。同时,义工也与老人约定会定期上门陪伴老人,老人十分高兴。

在近两年的时间内,“以孝治家”义工与老人建立了深厚的感情。老人几次入院,都有义工陪护。不住院时,每个周末都有社区义工、大学生义工上门陪伴老人聊天、教老人使用智能手机、陪老人外出晒太阳,在老人需要的时候为老人按摩、理发。

2017年5月17日,填海巷社区工作人员在带“以孝治家”义工为老人上门理发服务过程中,发现黄时晓老人家门紧锁,敲门无人应答,电话也无人接。因老人本身患有冠心病、腰椎间盘突出,近期又被诊断心脏衰竭,社区工作人员和义工放心不下。

在询问他人得知老人在家后,社区工作人员判断老人可能发生危急情况,而后迅速通知社居委书记主任,联合民警强行破门,发现老人卧病在床无法行动且神志不清,情况十分危险。后“以孝治家”义工协同社区工作人员一起将老人送至医院,使老人得到及时救治,脱离危险。“以孝治家”义工为老人家买来了生活用品和粥,社区还专门请了一位护工照顾老人家。

老人回到家中后,因担心老人家自己在家中不安全,在填海巷社区党委的统筹下,填海巷社区“以孝治家”义工们自愿组队,每天到家中陪伴老人,为老人买早餐、午餐,陪老人聊天,还主动为老人链接护工资源,以保证老人得到全面照护。每天“以孝治家”义工们的探访,是老人最开心的时刻。

填海巷社区“以孝治家”义工的行动,老人的邻居看在眼里。不少邻居都说:“要不是你们,这老爷子早就死过好几回了”。老人也经常感慨:“幸好我住在填海巷,不然可怎么办呢?感谢党和政府对我们老人家的好……”

2018年1月13日中午,“以孝治家”义工刘红霞和爱心企业家沈建国到明光巷为社区的孤寡老人——90岁的黄时晓送午饭时,发现老人的家门紧闭,敲门很多次都无应答。

考虑到老人一人在家,身体状况不佳,刘红霞赶紧给老人家打电话,发现老人手机已停机。在给老人充话费时,她想起包里有老人给的备用钥匙,迅速用钥匙开门,发现老人正躺在里屋的地上,嘴里不停地发出“唉……唉……”的呻吟声,拐杖也甩在一旁。

义工和企业家连忙上前了解情况,老人说从昨天晚上就摔倒了,爬不起来,手机不在身边也没法打电话求助。做过医生的老人自己判断是腿骨折了。

看到老人思维清晰,在跟老人反复确认扶起老人不会导致身体不适后,沈建国和刘红霞把老人扶起来,给老人喝了热水,喂老人吃了些饭。

此时,接到通知的社区主任欧阳月光也第一时间赶到了老人家中。老人不想去医院,但考虑到老人本身身体不好,年龄又大,欧阳月光还是劝说老人同意去医院做检查。适逢明光巷修路,路面全是高低不平的石子,欧阳月光还是一步一步将老人背到了车上,带着义工迅速收拾好的老人的日用品和换洗衣物,带老人来到合肥市第二人民医院。挂号、拍片后,老人被诊断为股骨上段骨折,医生要求住院,欧阳月光与刘红霞就开始为老人办理住院手续,安顿老人住院。

考虑到老人行动能力有限,社区还为老人请了一位护工照顾老人。社区工作人员和义工每天都到医院看望老人,与医生交流,了解老人情况。因老人为退休人员,退休金只有2000多元,无法承担住院治疗和请护工的费用,填海巷社区还向明光路街道提交报告,申请瑶海区给予特殊救助,以减轻老人的经济压力。

六、“背倍暖”活动纪实:关于下楼的执念

2016年11月,明光路街道填海巷社区“以孝治家”义工发起“背倍暖”活动后,受到许多老人和家人的关注。85岁的王琴芳便是其中之一。

82岁的王琴芳已经卧床7年了,虽然住在朝南的主卧室,五楼阳光充足,可是,老人家还是希望有一天能够下楼走一走、看一看。

2009年,王琴芳患腰椎间盘突出住进了医院,本来想着通过手术可以彻底治愈,但当年王琴芳已经75岁,且有糖尿病,医生担心手术后伤口很难愈合,不建议手术,家人便选择了保守治疗。最初的几个月,王琴芳整天卧床,吃喝拉撒全要靠别人,孝顺的儿子、女儿便轮流值班,“小家庭里有天大的事也要赶到母亲这边来。”现在,老人家的身体有了起色,能够坐着吃饭,情况好的时候还可以下床走走,但子女们仍旧沿袭之前的习惯,家里24小时不断人。二儿子在外地工作,孙子就替父亲来照顾奶奶。“我把孩子们拖苦咯。”王琴芳看着站在床前的女儿金建芬,不停地念叨着。

王琴芳的床紧靠着南边窗户,太阳一出阳光就可以把床晒得暖暖的,她的个人生活用品也都集中摆放在卧室里,方便取用。老人很想下楼转转,可五楼对她和子女们来说实在是太高了,最小的女儿都已经59岁了,帮助母亲下楼“真的搞不动了”。7年前,孩子们给王琴芳买了一部轮椅,想着等母亲身体好一点的时候可以推她下楼呼吸呼吸新鲜空气,可现在轮椅早已被折叠得好好的放在床边了,“反正也下不去。”着急的时候,王琴芳都会望着轮椅,憧憬着,“要是住在一楼就好了。”

得知明光路街道填海巷社区“以孝治家”义工联合《咱爸咱妈》周刊举办“背倍暖”活动,王琴芳很高兴,又有些感动:“现在你们对老人考虑得越来越多,越来越细了。”前阵子,王琴芳还和子女们开玩笑,“早知道现在下楼这么难,当初多生几个了。”现在有“以孝治家”义工提供帮助,王琴芳开心地一个劲说着“太感谢,太感谢了”。

2016年11月10日,“以孝治家”义工如约来到王琴芳家中。孩子担心老人情况,不想老人下楼,但老人坚持要尝试下楼,于是义工将老人背了起来,从五楼到四楼,走了几个台阶。可是,由于太多年没有下楼,王琴芳有些害怕,再加上身体原因,她没能到楼下。王琴芳特别遗憾,一直念叨“我都卧床7年了,真的还能下楼!下次就能下到一楼了”。看到老人对下楼如此期待,王琴芳的儿子十分感慨,跟家人讲了“背倍暖”的活动后,老人的孙女婿表示,如果周末天气好的话,一定背老人到楼下活动。“孝”的行为就这样不断传承……

与此同时,“背倍暖”义工队伍也在不断扩展中。目前“背倍暖”活动已发展社区义工53名,大学生义工208名。义工们通过参与活动,不仅培养了社会责任感,还通过与老人相处,深切感受到了老人的孤独与期盼,因此反思自己与家中老人的相处模式,也给予家人尤其是行动不便的老人更多支持和关注。

(来源:以孝治家文化传播中心)