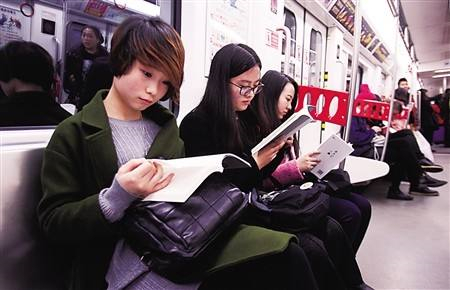

“丢书”大作战!再掀“共享”热?!

3个月前,在北京、上海、广州三地,一场“丢书大作战”活动引起人们广泛关注,1万本书被“丢”在地铁、航班和顺风车等交通工具上,希望呼吁更多人利用通勤时间“开卷”。如今3个月过去了,活动主办方新世相后台显示,4008本书仅被捡过1次,只有239本书被捡超过3次。

书“丢”了,谁在读书?

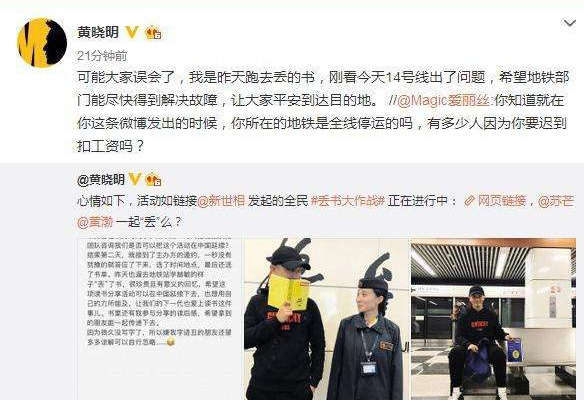

3个月前,参与“丢”书活动的不乏一些明星。比如黄晓明、徐静蕾和张静初等艺人纷纷晒出“丢”书照片。然而,这些书是谁在读?有人读了吗?

新世相公司相关负责人称,每一本书都有一个二维码。捡到书的人扫码就可以进入一个网页,里面都是这本书曾经的拥有者,大家可以交流读书心得。如今,从这个平台看,与明星有关的书几乎集体退出了“流通”。比如马思纯“丢”了一本《追风筝的人》、王子文“丢”了一本《小王子》。黄晓明“丢”的一本《月亮与六便士》,惟一的记录是当日捡到书的人留言“哇,捡到黄晓明‘丢’的书好开心,期待明天的活动”。

其实,类似出“奇”招呼吁人们养成阅读习惯的活动还有不少,比如有些主办方推出先交“订金”,一个月内读完4本书退钱;有些则在微信里建立阅读群,号召入群人每日打卡读同一本书。然而记者采访时发现,“奇”招效果却大多不理想。市民张先生说:“读书是一件很私人的事情,花哨的手段也需要更关注效果,否则难免会落入‘昙花一现’的结局。”

钱花了,书读了么?

一位名叫“灰灰”的网友,职业是一名教师,她曾经交钱加入了一个英文书共读的微信群。“就花了10元,也不是很多。群里除了组织者会偶尔蹦出来说几句,大部分人都不发言。欢迎入群的信息是蹦出来最多的。因为钱不多,我最后就默默地设置了消息免打扰,书也一本都没读下去。”

“各种读书群加了不少,本意是刺激自己恢复阅读习惯。但几乎都是半途而废。”市民范女士说,“有的群会设置一些作业,有些很直接就是推销或者营销。比如有的群要求发读书笔记必须用一款付费的APP,可是我下载后发现根本不好用,书也就没有继续读。”

不过也有人很适应这种“社团式”阅读方式。市民白先生在银行上班,周末偶尔也需要加班。他说:“自从大学毕业,就没读过一本完整的书。后来加入了一个大概十多人的阅读群,都是半熟脸儿。如果有人一周不交读书笔记,群主就会把他踢出去。而且看到其他人的读书计划和心得,也能激励自己读下去。”

阅读“共享热”依然引思考

阅读本是一种纯粹的、自由的精神活动,然而目前却变成了一种带有功利性目的的商业行为。为什么有的图书阅读推广活动被读者讽为商业秀、营销秀?就是因为其中有了商家营销机构的诉求,有了商业的利益介入,有的商家通过赞助图书活动进行商业宣传,有的植入了广告的影子,有的成了图书销售排行榜的推广活动,甚至有的图书作者借机推销自己的作品,阅读文化活动完全变了质、变了味……

阅读需要的是一个良好的、安静的读书环境,需要一个人文气息浓厚的精神氛围,需要每个人拥有良好的文化心态。举办书籍推广行动本无可厚非,但从本质上说,阅读更是个体化、个性化的。读书是一种爱好和习惯,也是一种需要不断实践才不致荒废的技能,因此,培养良好的、持续的阅读习惯和阅读态度,才是最重要的。只有我们每个人把阅读看做一种自觉--心灵的自觉、精神的自觉,源自我们心头的“阅读热”才能出现。

(来源:齐鲁晚报 北京日报)