冯知明:共同讲好华夏人文始祖的故事

1.“会同”乃“宗庙、祭祀”之意,是国家的象征

(湖南会同,连山盆地一角)

湘西此行,较之以前几次,更加深入一些。

因为一文博士的故乡,我随他而来,见他的亲朋好友,被视为受信任之人,与大家交流,各抒己见,好不快畅。会同这个县名,因为编辑过将帅体裁作品,它与粟裕大将军有关,他戎马征战的岁月,并不在此,之前“会同”之于我,只是一个地名符号。

读万卷书,行万里路,我一直践行圣贤之言,上了年纪之后,才知书读得不多,路也走得不长。现在来一个地方,为读社会这本大书,我除了自己做足功课,更愿意多与当地学人相处,这些地域文脉的传播者和守护者,是学习的良师,让我大增见识。

会同是一个极远古的地名,杨汉立先生在《“炎帝故里在会同”研究述评之二》有过这样的描述:“‘会同’是一个古老的词语。《论语》有语云:‘端章甫,如会同’‘会同’一词在此为‘宗庙、祭祀’的意思。宗庙是国家的象征,也指国家,那么会同也引申为国家之义……帝王在称作‘会同’的庙堂接见大臣……从宋代开始,京城设‘会同馆’,相当于现在的‘国宾馆’。”

湖南会同县历史悠久,此行一文博士与我一同参观7600—7000年前的高庙遗存,和杨汉立先生介绍会同县收藏的文物,高庙遗存早在新石器时期就有先民繁衍生息。春秋战国时,乃为楚国属地黔中郡;两汉、三国为镡成县地,属武陵郡;唐贞观八年,析龙标县置郎溪县,属巫州;北宋崇宁二年(1103年)名会同县,属靖州。会同县位于湖南省西南部,东枕雪峰山脉,西倚云贵高原,这里主要分布侗、苗、瑶、满等17个少数民族人口。渠水、巫水两河流经全境入沅江。

被我喻为会同文脉传承者杨汉立先生,成为颇有成就的民间学者,曾出任炎帝文化办公室主任,会同发掘炎帝遗风遗迹、研究炎帝文化时,在炎帝文化建设发挥了重要的作用。他多年的研究,集中体现在《炎帝故里在会同》(包含15集炎帝文化讲座讲稿)里。同时,花了20余年时间研究,与人合作撰写94万字的皇皇学术大作《会同话与简易汉字学》,以寂寞之身,抵挡经济大潮诸多金钱诱惑,对本县以及怀化地区的方言,进行了系统的考察和整理,甘做一位民间学者。

谈及他的志向,家学渊源相连,深受父辈的影响。我与一文博士拜访他,谈及第二个重要的话题,便是会同的炎帝文化。因为我从事武侠文化工作转向文旅合作,对近年来各地进行“文化圈地”多少是了解的。炎帝,中华民族这位人文始祖,在全国有多地争其归属,对这些地方谈及很是不以为然。只是淡淡地说:“多地已经形成气候,比如随州每年炎帝祭祀活动,造成声势,形成品牌,已经有了国际影响,会同与其争一席之地,实在是不划算之举。”杨汉立先生引用中国社会科学院历史所王震中教授的话说,在炎帝归属上,会同虽然提出最晚,却是实证最多之处。他们近十年来,抓住时机,不遑多让,属于后来居上者,现在且得到更多学者和权威专家的首肯。会同打造的炎帝文化旅游景区,也有自己的特色,努力保持着原生状态。

炎帝故里,它位于会同县连山乡,距县城只有8公里,总面积11.2平方公里。景区山水奇特,古迹丰富,包含天然溶洞、水泽及有与炎帝相关的八庙一庵、神农九井、连山石、药王洞、神农洞、茶亭庵等众多古迹;极力复原的有古老而浓郁的易文化、农耕文化、神农药经的医药文化和茶文化,还有推动独特的地方语言和民俗风情等研究。

杨汉立先生亲自给我们做向导,首先来到神农九井处,现在属于枯水季的冬天,尽管是几个水洼子,他说这里的天然地貌使它们相连,取一口井中之水,分散在几处的水源,皆有波纹涌动,与炎帝出生地相同。

九井旁边,有皇帝屋场和牂牁石。皇帝屋场是由一些高高挺立的石头合围的小空间,极适合远古人搭棚为屋。牂牁石就是阴阳石,杨汉立先生解释说,炎帝时期,为了繁衍人口,生殖崇拜成为部落的第一崇拜。典籍里有神农宅旁边有九井和牂牁石之类的记载。看着惟妙惟肖的阴阳石,我眼前浮现出神农炎帝天天清早起来洗漱完毕就祭拜阴阳石的情景。

及至神农社,他强调“神农社”的“社”,会同方言及上古汉语的读音皆为“萨”,只要是“萨”音,就代表着一股神秘的力量,杜家团只是一个小小村落,却有三个非遗文化。一是杠菩萨,杨汉立先生纠正,读音为“杠”,应记为“降”,我们老家云梦泽在正月十五同样举办类似的活动。其次是“斗牛”,原名本是人扮牛打架,因为要取西班牙斗牛的影响,被改为此名。三是神农裸体祭舞蹈,在深夜之时,一群男人赤身裸体祭祀神农炎帝,以表达后代子孙坦诚之心。祭祀场有几棵老樟树,曾有人砍伐生出古怪的毛病,没人再造次。

我们匆匆赶到连山石景点。首先见到的是神农洞,传为神农炎帝的一处住所。据说里面有石凳石桌,可惜现在不能进去,为蝙蝠所占,不太安全。登上神农洞上方之山顶,见一数十吨的大石头搁于山顶,我很是震惊:这甲骨文山字形的巨石,仅凭一个小小的支点立于山顶,仿佛风吹即倒,却亿万年岿然不动。杨汉立先生介绍,连山盆地因此山得名,自古就叫“连山”;炎帝也因此号“连山”,其发明的易经也叫“连山易”。自然的伟大,历史的神秘,让我有着无限遐想。

接着我们观看了药王洞和五指山。药王洞崖壁上的妇女产仔图和朱砂遗迹,洞口药碾盘,汉立先生题写力透山体的“药王洞”三个大金文字,诉说着中医药远古的历史。杨汉立先生说,自古以来,当地群众每年农历四月二十六都会在此祭祀药王神农炎帝,场面十分热闹。五指山,仿佛张开的巨大手掌,向天伸出五根无比壮硕的手指。相传,这是神农炎帝在此推演易经。我仿佛走进了他的手心,再也无法走出去。

我们走走停停,杨汉立先生一一对应古籍上讲解。一文博士建议,这些标示牌上,应该注明古籍出处,这样更让游人上一堂生动的炎帝文化课,加强其权威性。路上刚好遇到县委书记伍罕鸣先生,杨汉立先生说,这位地方首长,十分重视炎帝文化建设,他已经在这里多次见到他的身影。杨先生很受他的重视。杨先生说唐博士这条建议提得好,很快就会向伍罕鸣书记建议。

炎帝系列景区由神农本草园、出生地、庙、坛、神农炎帝自然崇拜物等组成,含多景点设施及服务配套。易学系列景区含藏经庵、连山八卦等,是重点建设服务设施的景区。这些景点展现会同县炎帝文化的深厚底蕴,自然成了体验当地文化和古老自然的重要场地。

在神农本草园,矗立了一排巨大碑刻《神农本草经》,园内及四周的山岭上种植了几百种药材,有些药材害怕小孩误食,加固了围栏。杨汉立先生悄悄告知,几处石碑的书法,是他的手迹,但不愿意留下名字。我笑说,低调是做人底色,谦虚者都是这样的品质。

2.华夏人文始祖,开天辟地的重大贡献

(连山阴阳石)

炎帝,与黄帝并列为中华民族的人文始祖,他之所以与黄帝并立,他在上古时代,为华夏的农业立国作出重大贡献。史籍记载,炎帝为中国上古时期姜姓部落首领尊称,号神农氏、魁隗氏、连山氏、列山氏等。传说因懂得用火而称炎帝,自神农起共有九代炎帝,依次为神农生帝魁,魁生帝承,承生帝明,明生帝直,直生帝氂,氂生帝哀,哀生帝克,克生帝榆罔,传位五百三十年。炎帝所处时代为新石器时代,故里争议地有陕西宝鸡、株洲炎陵县、湖北随州、山西高平、河南柘城。一些专家认为陕西宝鸡一带为炎帝初期活动地或出生地,炎帝部落活跃于黄河中下游,在姜水一带兴盛,初定都陈地,后迁曲阜。至于怎样转至南方,迁徙路线图不甚清晰。我不禁想起,本人花了八年时间,以通俗形式写的《楚国八百年》,先秦史有两个特点,一是证据不足,二是多种说法。好在遇到了我这个写小说的,不是考据家,更不是文物专家,想当然为祖宗们规划一条自以为的从北向南推进之途。楚人先在陕西周王朝附近,不然周公逃楚之历史事件就不能成立。还有楚人的始祖出生之时,茅草棚屋外有羊的鸣叫声,导致产生了楚国一个著名王族之姓——芈。人类经历过多次的大迁徙,上古的人类,处在幼年时期,对世界充满了好奇,我甚至愿意认为他们天生具备游走的习惯和能力。在炎帝时代,他往东南或西南迂回而行,成为南方的火神,当然极有可能。

炎帝因为是农业大神,他的形象牛首人身就不奇怪了。我们想想,龙生九子,各有不同,主要龙选择了各种不同的母性动物,打破生殖隔离。炎帝带使命而来,他要分辨万事万物,亲尝百草,发展草药治病;发明刀耕火种,创制农具,教民垦荒种植;制造陶器炊具,这只有半神半人才有这样的能力,他也许是人牛的产物。

炎帝与黄帝本来就是兄弟部落,据《国语》记载,黄帝与炎帝均为少典氏与有娇氏之女所生,黄帝因在姬水边成长而姓姬,另据《史记》则称其本姓公孙,后改姬姓,号轩辕,又称有熊氏、帝鸿氏。《史记索隐》与《史记正义》对此进行了调和与补充,形成了黄帝身份的多维度认知。黄帝之名,或与车子发明相关,一些学者据此将其与我国车子发明相联系。《路史》更具体指出,黄帝在空桑山北创造了车子,因而号轩辕氏。黄帝因“有土德之瑞,土黄色”,被尊称为黄帝。黄帝的故里,同样存在争执,主要是陕西和河南两地,各说各有理,谁也不服输。

炎帝与黄帝不和,多数人认定,是因为黄帝要号令天下,炎帝不服才开战端。我们认为这种猜测,是对炎帝的矮化,多少有点抬高黄帝的用心。炎帝是农业文明的始祖,他致力于人民安居乐业,自然会丰衣足食,而黄帝显然靠征战来夺取天下,对炎帝开战,是因为他的部落百姓,纷纷逃往炎帝这个生产先进部落。人类早期,是以人多力量大来取胜的,黄帝部落的人纷纷溜走了,这样弄得他老人家寝食难安,开战在所难免。毕竟是弟兄之邦,利益诉求明确,共同结盟,邦联还是联邦,依然是各为其主,如遇外族来侵,团结一心,共同抗敌。果然不久,蚩尤生育八十一子,每子统兵,势力膨胀,野心勃勃。就像我早年去祭拜黄帝陵时,看见国共两党领袖,在黄帝陵的题词,这是抗日战争时期,中华民族危机之时,成为团结奋斗的动力和精神象征,这在中华儿女五六千年之后依然拥有强大的凝聚力,可见民族的认同感多么重要;而当年蚩尤谋反,炎黄两帝,尽管来势汹汹,在与强敌一触即发,自然逃不出失败的命运。

我感到,后人对炎帝定位更准确,他在道教中被尊为神农大帝,亦称五谷神农大帝。其事迹与贡献,体现了上古时期人类文明的进步与发展,以及对后世影响深远。

据杨汉立先生对炎帝神农的总结,他对人类发展作出九个方面的巨大贡献。

首先,他制耒耜、种五谷,奠定了农工基础,筛选稻、黍、稷、麦、菽五谷,解决了人类食物问题,推动游牧生活向农耕文明转化,被尊为“五谷爷”“农皇爷”。其次,他立市场,首辟市场,以日中为市,以物易物,成为货币、商业发展的起源。再者,治麻为布,民着衣裳,是人类文明的重大进步。同时,他制作五弦琴,以乐百姓,削木为弓,保卫安全,制作陶器,改善生活。

炎帝还发明历法,确定日月,使部落生活科学,农耕文化发展。他重德重义,治理天下,以德治民,使先民过着和谐生活。此外,他遍尝百草,发明医药,为民治病,成为茶祖,体现以民为本的精神。炎帝始创教育,普及知识,讲究德、智、体、美、劳全面素质。他还以火德王,教民用火,把火广泛运用于生产、生活,被尊为“太阳之神”。 总之,炎帝神农的贡献是一个群体的农业文明集团的精彩表现,包括农业、商业、文化、教育、治理等多方面,为人类摆脱野蛮状态奠定基础,是当之无愧的农业祖师和神灵。范文澜先生曾指出,对民有益的人和物才能尊为神,神农正是如此。

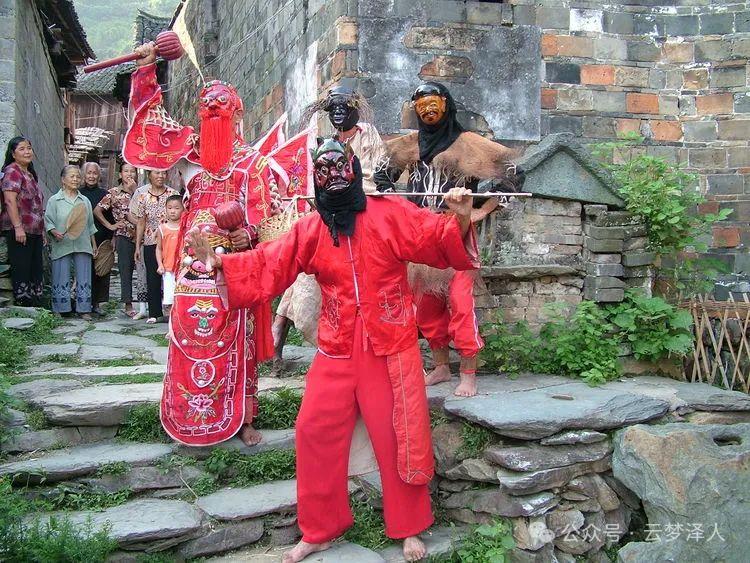

3.炎帝故里之争,会同人底气最足

(古老的祭祖仪式)

一个中华民族开天辟地的人文始祖,对他的归属地,没有几种说法,那才不正常了。

自2005年起,会同两位连山中学教师杨明军与毛成舟发现连山地形地貌,尤其是“八庙”遗址,与易学八卦图惊人相似。基于此,怀化研究人员阳国胜进一步研究,并于2005年6月初发表《炎帝出生地新说:炎帝故里在会同》一文。“会同炎帝故里新说”得到多学科著名专家教授李学勤、王震中、王宇信、林河等的大力支持。阳国胜、杨汉立等人在相关报刊发表了25篇共计30余万字的学术论文,探讨“炎帝故里在会同”的议题,这些论文被200多家网站转载,并引发了2240余篇网上争鸣文章。

始祖与神话紧密相连,会同县流传着“炎帝有三个母亲”的传说,据毛成舟整理的《炎帝的三个母亲》记载,炎帝在会同县连山盆地出生,由生母塔婆、乳母山羊和养母山鹰抚养长大。这些传说与地名如“羊奶冲”“降吉”“亭子形”等紧密相连,一直流传至今。看来口口相传的力量是强大的,本人深信这一点。我的老家处在云梦泽的腹地,封闭性好,我的外公舅舅皆大字不识几个,他们善于讲古,多是我后来从古籍上看到的一些楚王的故事,楚王吃熊掌拖延时间,至今记忆犹新。当然,我十分理解当地神话传说,有独占炎帝的想法,这毕竟是始祖,如在此诞生,就是中华民族的朝圣之地,岂不美哉。

关于炎帝是不是迁徙之神,会同人找出了古籍记载,古代文献如《汉书》《淮南子》等,均提及炎帝作为南方之神,主管夏季和火元素,其神佐为祝融。这些记载与会同连山盆地的地名和地貌相呼应,如北部的火神坡和南边的太阳坪,都体现了炎帝与火的紧密联系。

连山大坪的“莲花塘”等天然水泽,杨汉立先生和我站在炎帝五指山顶,看着这个冬季的池塘,他说,这里的莲子种格外不同,因为比较封闭,保持着古时的特性。两连之音,与连山的“莲”同音并通假,进一步强化了连山与炎帝神农之间的关联。这里,我们再次强调会同的“会同”一词,在古代意为“宗庙、祭祀”,进而引申为国家之义,这也与炎帝作为古代帝王的身份相吻合。炎帝与春秋战国时代,已经隔了几千年了。即使是在那样一个纷乱而刀光剑影的年代,也有灭国不灭祭的传统。比如大庸之国,它创始之国在鄂西北,是商朝重要组成之国,被楚灭后,一直往南移,到了如今的张家界,还保持着国家的原型,这应该是灭国不灭祭的产物了。

杨汉立先生进一步指出,有人认为连山易是黄帝仰观天文,俯察地理,内视其身,于道和德对天地的互应,诞生了初始的连山易,那不成了黄帝也曾定居于会同的连山了吗?他认定连山盆地北部为火神坡,南部有太阳坪,形成了“炎”字的意象。此外,连山还有农神坪等地名,他是古文字方面的专家,考证认为农神早于神农,神农可能源自农神,且“神农”一词可能是“农神”的倒置。

针对全国多处“连山”地名,杨汉立先生,指出有许多志同道合者作了分析,会同连山与炎帝活动区域最为吻合,且与其他连山相比,具有更深的炎帝文化底蕴。辽宁、云南、四川和浙江的“连山”与炎帝活动区域相距甚远,广东的连山虽在区域范围,但由“连州”演变而来,与炎帝关系不大。陕西的连山虽与炎帝“北方说”地域吻合,但与炎帝代表的史前稻作文化不匹配。

杨明军、阳国胜、杨汉立等人发现,连山八庙与易学八卦惊人相似,连山盆地八个方位的古庙或古庙遗址与易学八卦对应。这一发现进一步强化了连山与炎帝神农之间的关联。

再谈自己几十年的心血之作,会同语的特点与上古汉语相似,保留着许多现代汉语没有而上古汉语有的语词,这反映了会同地区深厚的文化底蕴。会同的农俗、茶俗、药俗、火俗和民间文艺等也相当古老,这些都体现了炎帝文化在会同的深远影响。

我们再吊书袋,晋代历史学家习凿齿指出“神农生于黔中”,会同在黔中核心地区。这进一步证明了会同作为炎帝出生地的可能性。然而,会同在历史典籍文献甚至本县地方史志中,没有直接记载炎帝的相关信息。这可能是因为炎帝时期没有成熟文字记载,且会同自文字形成后没有大文人能为炎帝故里著书立说,导致会同炎帝故里一直淹没在历史灰尘中。

会同连山作为炎帝故里具有丰富的历史和文化依据,需要当代学者进一步研究和挖掘,以正本清源,还原历史的真相。

4.共同讲好人文始祖的故事,才是硬道理

(杨汉立先生在神农本草园)

炎帝故里争夺战主要在陕西宝鸡、湖南会同、湖南株洲及湖北随州之间展开。

引经据典是杨汉立先生是强项,他信手拈来,春秋末年《国语•晋语》:“昔少典娶于有乔氏,生黄帝炎帝。黄帝以姬水成,炎帝以姜水成。”这是因为姜水在陕西宝鸡境内,陕西据此认为炎帝生于宝鸡。而东汉《春秋纬元命苞》:“少典妃安登游于华阳,有神农(龙)首感之于常羊,生神农,人面龙颜,好耕,是谓神农,始为天子。”因为宝鸡境内有常羊山地名,陕西以此为宝鸡说证据之一。陕西宝鸡推出“全球华人老家”的城市名片,投资1.6亿元进行综合开发,要努力达到4A级景区标准。

采用否定之否定的方式,湖北随州自称炎帝故里,宣推能力强,省里挂帅主抓,产生的影响最大,实证则最少,甚至有人指出,当地的神农九井也是因为需要而建造的。还有一点更可以说明它的实用性,湖北省的文化旅游布局,在《湖北省经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提及开发随州炎帝故里,并将其纳入“鄂西生态文化旅游圈”。

至于湖南株洲炎陵县也自称炎帝故里,它因为县名而占有优势,湖南省的旅游业发展规划强调打造以炎帝陵为代表的历史人文旅游品牌,株洲更是被定义为面向海内外华人的炎帝历史文化纪念地。

那么,我们会同县则以“炎帝故里・易学源头”为城市名片,规划启动总投资近3亿元的炎帝故里文化生态旅游区项目,分三期建设,虽落后于其他归属地,实则逆袭强势而出。

说穿了,各地为争夺炎帝故里之名,就是纷纷进行文化旅游开发和宣传,炎帝故里便成为争论的焦点。

如果用学术的质疑精神来判断,炎帝故里之争,都经不住推敲,炎黄为中华民族族源的两大兄弟氏族,一些史书上明确写明为一母所生的同胞。正如徐亦亭先生所说的:“以炎帝为首的汉族先民和以黄帝为首的汉族先民之间,便似《国语》的渲染那样,建立起一种以炎帝和黄帝代表的同胞兄弟关系,炎黄并尊的观念从而开始在古代华夏逐步确立起来了。”明确说了,矗立于世界之林的华夏民族,一种凝聚力的需要。民国时代有个疑古学派,他们把华夏典籍批判到体无完肤的地步。我同样遇到有深刻印象的事情,许多学者信誓旦旦地认为,楚人熊姓是秦国人修史时,为丑化楚国人而改其姓,我对此深信不疑,几年前,我大学同学在徐州创建了一个汉文化博物馆,我发现千余件汉王朝时期各种熊式饰物,汉人是楚人的后裔,如此一来,楚人崇熊的事实便是不争之理。

这些年,我从武侠方面的研究转为文旅领域,武侠背景多发生在名山大川之上,或修炼或发现秘籍或与绝世高手比拼,与文旅有异曲同工之妙,这也是我华丽转身的原因。我发现文旅领域乱象丛生,盲目建设,相互攀比,同质化严重,重资产过重,而文化建设不足。甚至一些国家级5A景区讲得有鼻子有眼的故事和传说,与另一个景区宣讲相差无几,我分析过原因,从一个景区到另一个景区,过去车马劳顿,要走上几个月甚至一年半年之久,两个景区的游客未必会碰车,所讲解的故事即使雷同,不会产生关注度。现在景区之间,乘飞机乘高铁,几小时可到,文化建设不足的弊端显示出来了。

(作者与一文博士、杨汉立先生)

而会同地区,炎帝的实证如此完备,炎帝的生平和神迹,皆有实物呈现,这才是文化上的独特优势。会同人要大方地承认,炎帝故里同样是为自己文旅领域服务的,只有这样,才会与其他相争之地,找到共同点,更有一种包容性,产生接纳的胸怀。我们不排除学术上的争论外,可以考虑在文旅差异性竞争,如前所述,炎帝传九世,有五百余年的历史,比如我们从陕西宝鸡规划出炎帝迁徙图,经炎帝黄帝两个联盟大战于阪泉(今河北涿鹿东南)之野,再至随州,各个炎帝故里互相借势,必将会高潮迭起,近而拉动会同的活动,终点于株洲,形成强力联盟,同样弘扬了中华民族大团结精神,这样形成一条巨大产生链,使中华民族的人文始者影响力实至名归,产生世界级的影响力。

所以,我们认为共同讲好华夏民族人文始祖的故事才是硬道理。

2024年12月24日星期二 云梦泽汉江之滨

冯知明 1984年开始文学创作,曾发表了《扭曲与挣扎》(长篇小说)、《百湖沧桑》(长篇小说)、《四十岁的一对指甲》(长篇小说)、《云梦泽》(长篇小说国内版)《生命中的他乡》(长篇小说海外版)、《楚国往事》(历史随笔)、《楚国八百年》(大陆简体版、海外繁体版)等作品,另有一套三卷《冯知明作品集》——《灵魂的家园》《对生活发言》《鸟有九灵》,台湾版散文集《童婚》,任3D动画片《武当虹少年》1、2季(52集)总编剧。其各类作品共计500多万字。

作为资深出版人,几十年来曾参与过经典名作、通俗文学、武侠、故事、网络文学等多种文本的编辑工作。