杨琦明 |(往事)悠悠书墨香

今年的4月23日是第30个“世界读书日”,这个文化节日的鲜明主旨,是希望地球上所有的人“无论是年老还是年轻,无论是贫穷还是富有,无论是患病还是健康,都能享受阅读带来的乐趣……”

这一天,近年来颇受人们关注、赞誉的石门逸迩阁书院,继续以“书香洋溢书院,‘悦’读点亮人生”为主题,开展了阅读标兵评选;这一天,我所熟悉的临澧县佘市桥镇文家店社区农家书屋管理员、农民作家宋庆莲,赴山西太原参加了第四届全民阅读大会乡村阅读“故事会”,分享了她倡导阅读、坚持阅读的快乐 ;这一天,我就着一壶老茶,一口气读完了那本“糅合诸家思想的传世奇书”《素书》……

在阅读替代物日新月异的今天,读书,依旧是人们追求新知、提质生活的重要选择,而林林总总的书籍,已多得让人目不暇接,一个刚上幼儿园的小朋友,拥有几十上百本装祯精美的图册,好象不是件困难的事,而这,在我儿时的记忆里却是一种不敢想象的奢求!

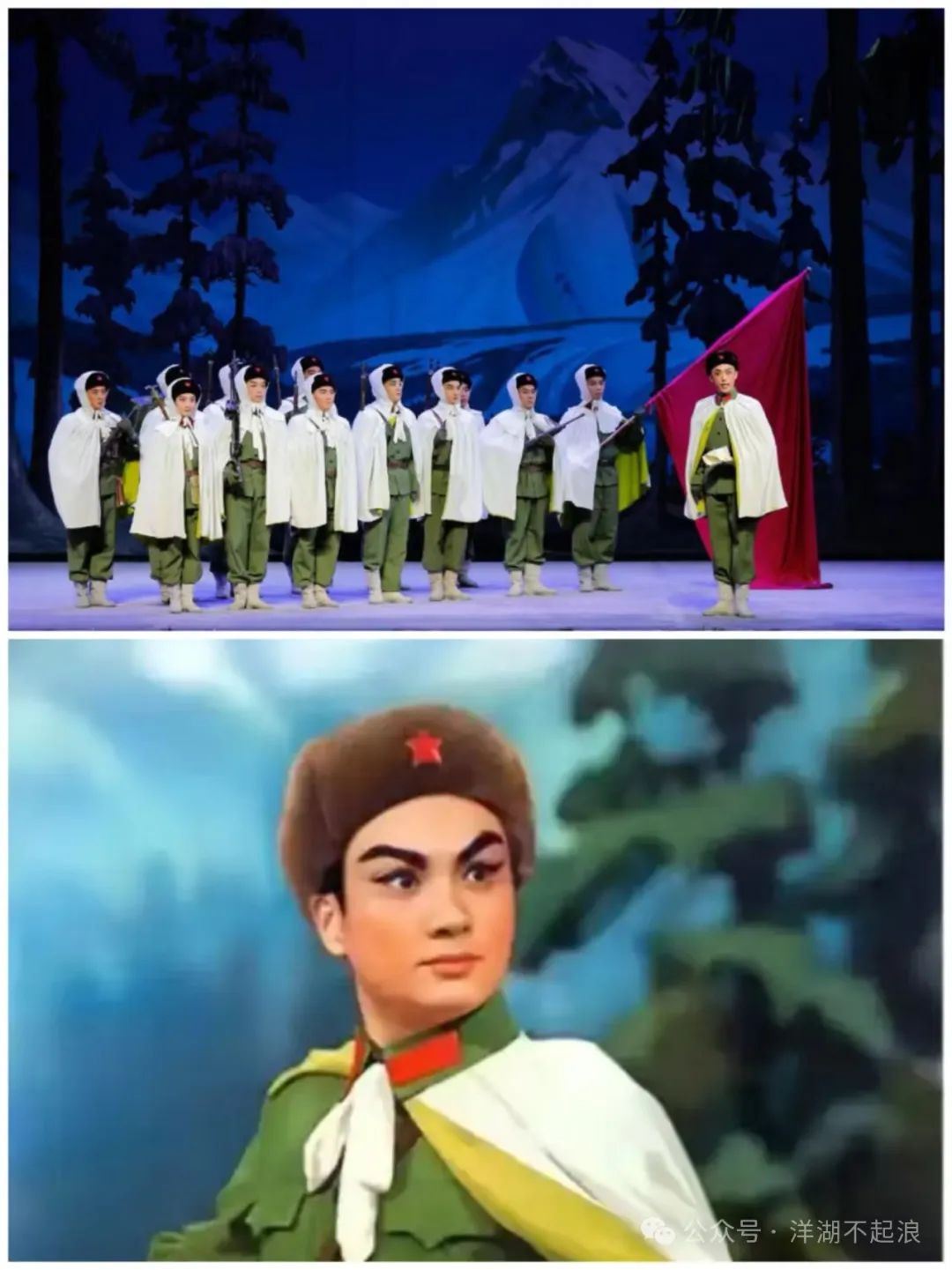

老师们最了解那个年代喜爱读书的孩子们的心,发给我们的各种奖品,总是那些散发着诱人墨香的各类书藉。首先是“八大样板戏”的剧本,它们让我爱不释手,书中那些亦文亦白的唱词,读起来抑扬顿挫、朗朗上口,不时出现的“西皮流水”等怪异字样,也让我感到新鲜,多年后我才弄明白那都属于京剧的声腔体系。剧本中总插有几幅英雄人物光彩照人的剧照,喜人眼球也让人陶醉。杨子荣和剿匪小分队的战士身披白色披风、脚踩雪撬飞行在林海雪原的那一幅,至今仍鲜活地留在我的记忆里。我甚至还清楚地记得,我和几个小伙伴在大雪天模仿他们,将一块床单披在身上、从小土坡上飞速下滑而落了个四脚朝天。

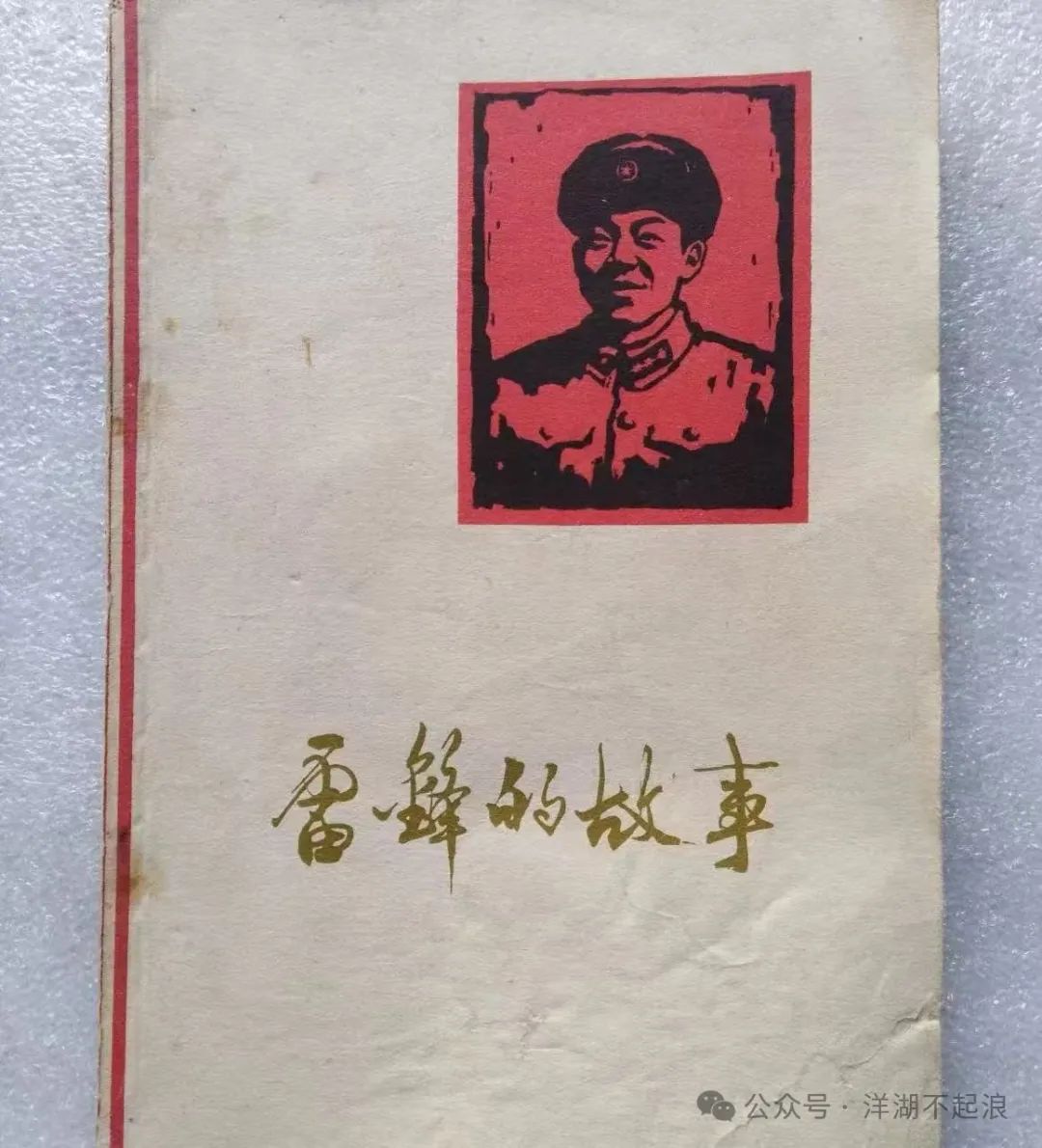

以后又有了连环画《小英雄雨来》、《刘胡兰》,《门合的故事》,还有了几个版本的《雷锋的故事》,等等。那时候学校里兴开“故事会”,我因为比大多数同学多几本课外书籍,自然又成了讲故事的主角之一。一次在一个同学讲完“平原游击队”后,我接着讲“雷锋砍柴”,讲着讲着,忽然想起前面那个同学在学李向阳驾马车的吆喝声时,发出的十分夸张的声音甚是有趣,不觉脸上露出了一丝丝笑容,此后老师严厉地批评了我——因为那时我嘴里正讲着“狠心的地主婆在雷锋的手背上狠狠地砍了三刀……”

那是个很有特色、很值得回忆的年代。学校放学后要搞课外学习,三、五个同学晚饭后要集中在一起写家庭作业,写完后又搞课外阅读。因为我是“排”干部,学习组就设在我们家里。我们在一面墙上开辟了醒目的“学习专栏”,在由红色纸条围成的一个方块块里,既贴有学习组成员的“决心书”,也贴有从书本上剪下来的一些英雄人物的图片。在它的旁边,两个三角架支起一块木板搭了一个“图书角”,上面摆放了曾属于我“私人财产”的几本课外书籍。因为有了学习小组,外婆把家里的电灯泡由15瓦换成了25瓦。不过那时候经常停电,我们只得凑在一盏煤油灯下学习、阅读。若干年后,学习小组成员只要聚在一起,总会念起那些书,念起那盏不经意间能熏黑鼻头的煤油灯……

整个学生时代,我的枕边经常放的东西就是书:小学时期放的是被称为“小人书”的连环画,初中时期放的是《天安门诗抄》、《第二次握手》、《钢铁是怎样炼成的》。高一时期放的是《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》和《李自成》等。姚雪垠写的《李自成》我翻来复去看过几遍,大多是在床上看的,也就是从那时候起,我戴上了一幅塑料框的眼镜。到高二后有一段时间在学校寄宿,枕边除了一本《唐诗三百首》外,主要是与高考相关的书,到了大学时期读的书很杂,五花八门的书堆放在枕边。我从书本上学到的知识,仿佛一半是读进去的,一半是睡觉的时候“闻”进去的……

成家后搬了几次家,每搬一次家总会淘汰一些家什,但几袋子书总会跟着搬来搬去,而且每次搬家都没忘记象儿时办“图书角”那样,在打眼的地方摆个书柜。装祯越来越精美的书的确能“装点门面”,只是它们似乎永远只属于它的主人,也没有什么人找我借阅,更没有人像往日的小伙伴一样,和我围坐在一起看同一本书了。特别不值得一提的是,书架上的一部分书甚至有些象“花瓶”,以致于我每每痛斥形式主义时总想起它们。不过,尽管如此,书柜里散发出来的悠悠书墨香,总会吸引我不时走到它的面前,哪怕随便找本书翻一翻,又多少让自己找回一些充实、一些快慰。

一位酷爱读书、很会读书的朋友,曾送给我一套光碟,称它是一个“家庭图书馆”,里面有上百册图书,我浏览了几张,确实载满了我熟知或不知的文字,不知怎么的,我却没有浓厚的兴趣看下去——细细咀嚼中,全然感觉不到书的墨香,以及墨香中的悠悠往事……