杨琦明 | (往事)那年防汛 ,一碗免费馄饨留下美好回忆

1985年春,我调到常德地直单位工作,彼时年轻,对防汛一事只知些皮毛。记得有一年,所在单位被安排到原常德市城南办事处参与防汛,几个年轻人轮流值班,协助做些疏散、值守、巡查方面的零碎活。

那夜轮到我,主要任务是随办事处一位副主任巡堤。副主任五十来岁,脸色黝黑,说话轻声细语 : “城南的大堤要是出了问题,全城其他地方早就完蛋喽。”他双脚顿了顿土堤,声音里透着几分自信和得意。

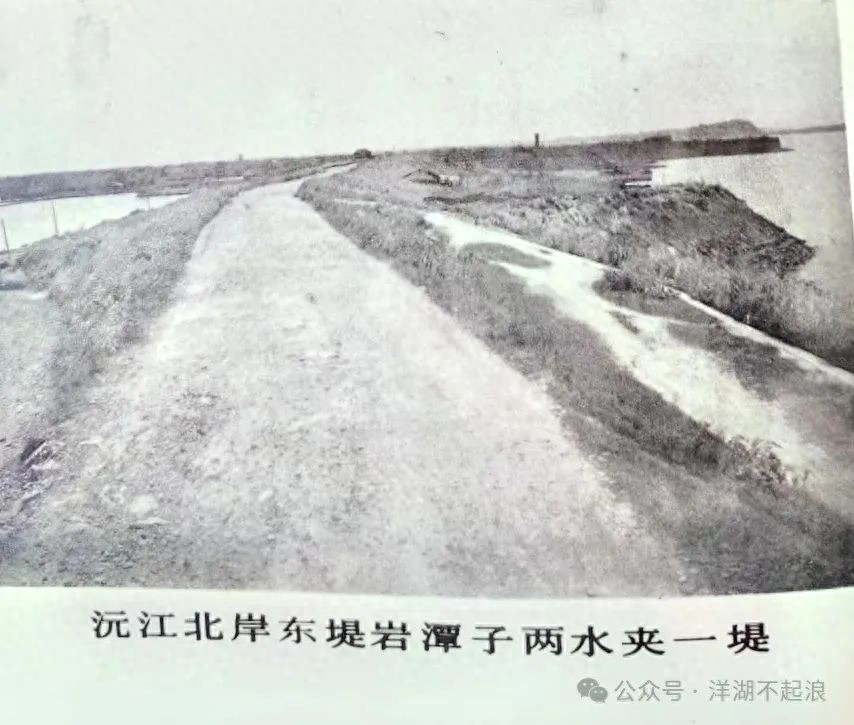

城南那段老堤确实比较牢固,又宽又高又实,透露出古老城池的沧桑、厚重与威严。尽管如此,我们不敢有丝毫懈怠。一行人戴着红袖章,穿着长筒靴,打着手电筒,从堤顶到堤脚排成一溜,像梳子一样细细梳理每一寸大堤。水已开始退了,但大家谨记“堤溃蚁孔、气泄针芒”的古训和退水时往往容易垮堤的历史经验,谁也不敢大意。大约每隔一小时便要走一个来回,一个来回也是个把小时的光景,高一脚、低一脚,走得小腿发胀。蚊子也多得成把,一掌拍去,血糊淋当……

天蒙蒙亮时,人刚歪在藤椅上想打个盹,主任就吆喝着要冲洗大堤外临河的大河街了。河水在退,必须“顺水推泥”,否则水完全退下后泥沙沉淀、干结了便难以清理。河街的居民们早已习惯这套程序,他们先把屋子里的泥水推送到街上,再与我们一道扫入河中。泥浆溅在裤腿上,很快结成硬块,走起路来沙沙作响。汗水和泥水混搭在一起,散发出难以名状的特殊味道……

任务大致完成后,我换班回单位。行至沅水大桥桥下时,一阵馄饨香扑面而来。记不清是该吃早饭还是午饭了,坐下来便要了一碗。不知何时起,小摊上都改了规矩,可以先吃后付。等我吃完一摸口袋,才发觉身无分文。那时没有手机,无法联系人送钱,只得红着脸向老板说明。老板听说我刚下堤,打量我一身泥浆,连说了几个“算了算了,你也吃亏了”。回到宿舍倒头便睡了,隔天后我专程去补钱,桥下却怎么也寻不见那个摊子。一不小心,我因防汛“成就”了一个活雷锋,自己倒成了个“吃白食”的伙计。

几年后我调到地改市后的武陵区工作,与那位副主任不时回忆起“那一夜”、“那一早”。我们没做任何惊天动地的事,不过是和千千万万防汛将士一样,用最原始最管用的法子和最强的责任心,履行了自己的岗位职责,而那碗免费的馄饨,其价值认同,早已超越过了它自身……

1989年后,我先后见证或参与过德山办事处和城东办事处的防汛。德山防汛除了大面上堤防和山塘水库外,还有一个难点,那就是德山街。

德山街和大、小河街一样,都在堤外的河边上,一涨水,首先要接受洪水的“洗礼”。片区内德山船舶厂的防汛工作还好说,自成体系,也很配合,散居的近百户居民就不大好“招呼”了。他们大都祖祖辈辈生活在这里,是“沅江河里吓大胆了的麻雀”。

记忆中街上除了少数几栋砖瓦房外,大多是有些年岁的木板房,由于几乎年年都受到洪水的冲击,房子大都向一个方向倾斜着,一眼看去好象随便什么时候都会倒掉,可是也怪,多少年来它们都斜而不晃或是晃而不倒,但是洪水来临时,居住在此肯定不安全,政府有责任动员和组织他们疏散和转移到安全地方,然而,一些人和你并不在一个“频道” :

已经到警戒水位,水已进了房屋,还有人躲在小阁楼上不肯下来,而且大多数是些老人。他们早早地卸掉了房门并把它拴在屋旁,一是为了减轻阻力,防止洪水冲垮房屋,二也是为了在迫不得已时方便逃生。防汛人员起初淌水进屋逐个劝离,随着水位上升又划着小船上门帮助转移,个别不听招呼的只得背起就走。

还在危险水位时,一些居民又会偷偷回屋查看或是取东西,他们的主要工具是“腰盆”,一个木盆坐一个人,用小木桨划水,在水流平缓的地方似乎还好,一旦飘入洪道那必定是“万劫不复”。于是只得处处设防劝阻,特别是晚上,眼睛都不敢眨一下。

水在退但又没退出警戒水位时,一些人又会“成建制”地结队返回,他们的理由是两个,一是怕退水垮屋,一旦要垮了,人在屋边还可多少抢点东西,二是如同大小河街的居民一样,边退水边需要清洗板(墙)壁、打扫室内外卫生。盯守、劝阻工作艰难而又责任重大,只得靠“婆婆嘴”和采取必要的警戒措施,防止意外发生。

……

1992年德山办事处划归德山开发区后,德山街的防汛工作划归城东办事处。此时,市里采用了市区部门对口联系同一个办事处的防汛机制,带队的市委组织部领导是汉寿西湖片长大的人,从小在水里摸爬滚打,胆子大,会划船,既能镇定指挥,又能到一线巡查去发现和解决问题,让我们心里踏实了许多。那时候参加防汛的都能吃个盒饭,长期镇守在一个地方的还可吃上几个炒菜,于是再也没有出现吃馄饨不给钱之类的事了。

江水依旧,物换星移。那些斜而不倒的木屋,那些执拗的老人,那些在黎明时分刷洗房屋的身影,都随着退去的洪水,消失在时光的河床里。如今的常德,一江两岸,巍巍大堤既坚固又被诗画装点,成了水利工程与艺术长廊的双重杰作。然而,只有那些经历过岁月的人才知道,在那诗情画意的花岗岩背后,沉淀着多少泥土夯实的记忆……

(常德诗墙图由吴卫明摄,资料图片由李秉言、肖州平提供))