吴志良 | 内港:千年石阶上的咸淡史诗

作为澳门与内地联通的咽喉要道,内港在澳门经济发展中扮演着至关重要的角色。

—— 吴志良

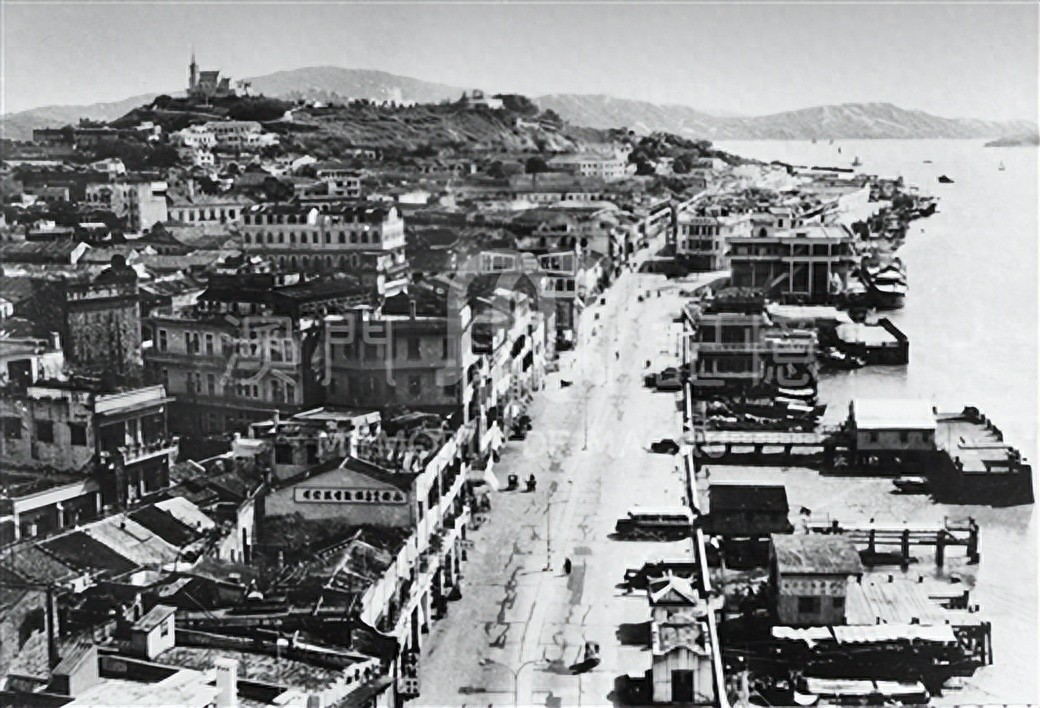

我们都说,澳门是一个海风吹来的城市,其开埠、成形、拓展、繁盛,都与海洋和海上贸易密不可分。而内港,则一直扮演着连通内外、促进发展的主要角色。

咸腥的海风,是内港永恒的呼吸。它揉搓着斑驳的码头石阶,将五湖四海的故事夯进石头的肌理。屈大均曾咏叹:"洋船争出是官商,十字门开向二洋。"这石砌港湾,才是濠江烟火真正的摇篮,更是澳门作为海上丝绸之路重要节点的历史见证。

内港的历史可追溯至明朝嘉靖年间。1535年,市舶司迁至澳门,内港正式成为中外贸易的法定港口。葡萄牙人1557年定居澳门后,内港逐渐发展成为连接东西方贸易的重要枢纽。码头石阶上,曾卸下来自印度的香料、菲律宾的白银、欧洲的玻璃器皿,再装运中国的丝绸、瓷器和茶叶远销海外。这些石阶见证了澳门最早的外贸繁荣,也奠定了澳门作为国际商埠的地位。

“君看渡口淘沙处,渡却人间多少人。”石阶的磨损是最忠实的年轮。"司打口"段石面凹陷如臼,是百年苦力肩扛"金山箱"踏出的深痕。1925年省港大罢工时,工人在此静坐抗争,至今石阶上仍留着当年刻下的日期标记。这浅浅一痕,比任何档案更刺目地记录着劳工的尊严,也铭记着澳门工人运动的峥嵘岁月。

维修内港老码头时,工人在明代条石上发现"香山场灶户陈三记造,万历三十八年"的刻字。这些来自珠海唐家湾的花岗岩,由香山盐工肩扛手抬涉水而来,为濠镜澳筑起了最初的岸基。每一级石阶的棱角,都曾被故土的汗水浸透,见证着澳门与内地血脉相连的深厚渊源。

内港的味道是咸淡交织的史诗。清晨鱼栏喧腾中,疍家阿婆的艇仔粥氤氲着特有的鲜甜——用九澳渔获熬汤,佐以前山新米,煮的是千年不变的珠江风味。这碗粥里,盛着的是澳门与珠江三角洲地区千百年来无法割舍的经济文化联系。

作为澳门与内地联通的咽喉要道,内港在澳门经济发展中扮演着至关重要的角色。从明清时期的朝贡贸易到近代的转口贸易,内港一直是澳门经济命脉所在。20世纪初,内港码头年吞吐量最高达50万吨,是当时珠江口西岸最繁忙的港口之一,不仅是货物往来的通道,更是人员流动、文化交流的桥梁。

石阶不仅载物,更系人情。旧时"妹仔"送别南洋姐妹,会偷塞铜钱入石缝,寓意"留钱买路归"。渔民出海前,妇孺蹲在阶前焚香祷告,香灰混泪渗入石隙。更有痴情者月夜刻名,潮汐涨落间,字迹时隐时现,恰似相思缠绵。这些石阶上的情感印记,诉说着澳门人通过内港与世界各地建立的血脉联系。

当夕阳抹过"康真君庙"飞檐,内港沉入昏黄旧梦。老茶客在临水茶座支起竹桌,一碟凤爪,半壶普洱,指点对岸珠海湾仔灯火:"旧时水浅,对面唱歌都听得清。"石阶浸在潮水里,倒映霓虹,沉淀着珠江水带来的红泥——这是无论潮涨潮落都冲刷不去的文明印记。

今日内港虽不再是唯一的对外贸易通道,但仍保持着与内地紧密的联系。货船往来于澳门与珠海、中山之间,输送着建材、食品和日用百货,继续发挥作用。内港石阶,铭刻着香山工匠的掌纹、苦力的汗渍、渔民的祈盼、游子的离愁。每一道凹痕,都是一段咸淡交织的市井传奇;每一级抬升,都指向那永不断绝的根脉。

■ 吳志良,历史学者,现为澳门基金会行政委员会主席、澳门文化界联合总会会长、澳门学者同盟创会主席、历史文化工作委员会主席、北京外国语大学名誉教授和澳门大学客座教授。任全国政协文化文史和学习委员会副主任、中华海外联谊会副会长、全国港澳研究会顾问、中国作家协会全委会委员、中国文学艺术基金会理事、中华文学基金会理事。主要从事澳门历史与政治研究,代表性著作有《澳门政治制度史》、《东西交汇看澳门》、《悦读澳门》及《何以澳门》等。