蒙志年:坚守瑶寨27年守护乡村孩子的梦想

导读:

蒙志年是一名山村教师,在广西河池市大化瑶族自治县雅龙乡温和村巴丁屯教学点任教。一间教室、一间办公室、一间伙房,这就是教学点的全部。巴丁不通公路,每逢开学,他步行一小时,走过两道悬崖,爬过三座山,将一捆捆书本挑进藏在深山里的教室,如此坚持了二十七载。新修建的巴丁屯公路即将正式开通,46岁的蒙志年却因病逝世,永远离开了为之燃烧大半生的三尺讲台。

广西大化瑶族自治县雅龙乡温和小学巴丁教学点,蒙志年生前和孩子们合影

1988年,17岁的蒙志年独自来到广西省河池市大化瑶族自治县雅龙乡温和村巴丁教学点担任代课教师。因为巴丁教学点不通公路,每逢开学,他就把学生的课本装进两个用塑料编织成的篮子挑到巴丁屯。途中,他得翻过三座大山,越过两道落差近百米的悬崖路,走上一个多小时才能将学生的课本从大山外挑进巴丁屯,送到孩子们的手上。遇上课本多的时候,他就得在一天内多走几趟才能把学生的课本全部挑到教学点,保证学生们按时拿到课本,顺利开学。二十多年来,蒙志年因为挑书用坏了近20个篮子。

以往通向巴丁屯的小道,蒙志年在这条路上走了27年

贫困山区群众往往不重视孩子的教育,学生辍学现象时常有之。蒙志年为此经常上门跟家长讲知识改变命运的道理,劝说孩子回校上课。学生韦勇回忆说,蒙老师到家里跟他父母讲了很多事例,促使有辍学念头的自己回心转意。如今韦勇正在温和小学就读五年级,成绩一直不错。在巴丁教学点,蒙志年一人既负责教三个年级学生的语文和数学,又担任学生的生活管理员。韦勇说,“蒙老师不仅给我们上课,平时还不辞辛劳为我们煮营养餐,照顾我们的饮食起居,他每天都在辛苦地重复做这样的事情。”

巴丁温和村巴丁屯教学点孩子怀念蒙老师。

蒙志年很少和家人谈论工作上的事,唯一一次是在他左膝痛风的时候,他和妻子说他觉得有些累了,想离开了,可又觉得巴丁的孩子们没老师会很可怜。没有了基础教育,改变人生命运就无从谈起,祖辈的贫穷命运又将重演。蒙志年曾被调离巴丁教学点两年,接替他的两位顶岗教师,一个坚持了一年多,另一个只待了十来天就走了。

巴丁教学点

2016年,村民潘美成在黑夜中沉寂多年的老宅终于亮起了第一盏灯。由于付不起3000元的线路集资费,在已通电几年的村子里,潘美成家是唯一没有灯光的人家。蒙志年几次进出大山,最终帮她申请了免费通电。

“我这一辈子就快过完了,没吃过几次油盐。身边子女也不懂怎么搞低保,他跑了好几趟才帮我办好。”78岁的潘美成低着头,手中剥着玉米,泪水和玉米粒一同洒落。

生前,除了教书,屯里的大事小事蒙志年都搭过一把手。“大家都习惯了有这么一个人了,没想过他伟不伟大。”韦建珍说,“可如果没有他,我连到银行怎么取钱都不会。”

“在贫困山区教学,不容易出成绩。如果从所获得的荣誉来看,他是很平凡的。”雅龙乡中心小学校长韦荣湛说,“这是我们很多乡村教师的常态,但如果没有这些默默奉献的老师,很多山区的村民,可能一个字都不认识。”

蒙志年身后,还有一位病重多年的妻子,和一双正在求学的儿女。妻子韦月姬身患尿毒症、肾性贫血、肾衰伴高血压等多种病症,每周需要做两次血透,花费庞大,而蒙志年是家中唯一的经济支柱。

2016年8月,温和村通往巴丁屯的公路正式开建,工人们生生在山壁上了劈出一条长达5.58公里的通道,结束了巴丁屯通往外界只能走羊肠小道的历史。

去年看到钩机驶进大山,蒙志年对妻子韦月姬说:“通路后,有钱了就买车,开车进去上课。”这闲话家常终未能成真。

温和村巴丁屯教学点学生。

2017年2月27日,蒙志年向校长韦玉扬递交了一张请假条,上面写着“肚子难受,去医院看病,特请假一天。”韦玉扬说,这是他担任校长三年来蒙志年第一次向他请假。然而,病情并没有蒙志年想的那么简单,他被医生诊断为胃出血,立即就被送进了抢救室。“3月2日,他第三次请假,说两天后一定能回学校,我当时就生气了。”韦玉扬生气的不是蒙志年频繁的请假,而是他不爱惜自己的身体,只牵挂着山里的学生。感受到韦校长的怒气,蒙志年似乎“老实”了几天。

3月7日,还未康复的蒙志年待不住了,家人拗不过,便让他出院了。到家后的第三天,蒙志年很早就起了床,他想,该回巴丁了,学生不能没有老师上课。妻子担心他的身体,叫他的弟弟陪他一起进山。那次进山,以往一个多小时的路程,蒙志年走了两个半小时。

7月9日,蒙志年因旧病复发倒下了,竟再也没能站起来……

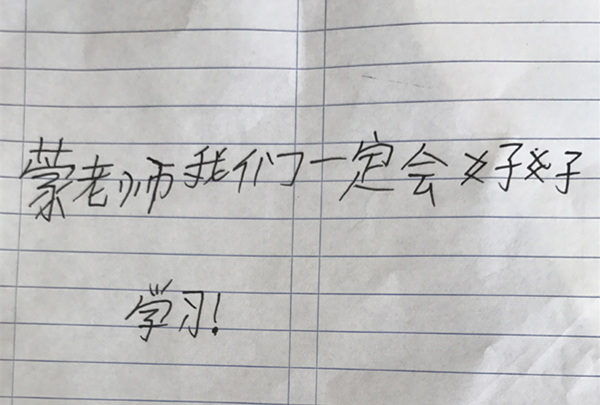

孩子们写给蒙老师的心里话。

7月12日,阴雨连绵。温和村聚集着由学生、同事、乡亲组成的悼念长队,他们神情肃穆地向蒙老师告别。蒙志年被安葬在山脚下,四周是一片泛黄的玉米地。

冬季的山寨异常清冷,但巴丁屯道路建设正如火如荼地进行着。长达5.58公里的公路路基已经修通,正准备铺设砂石硬化,巴丁屯不通路即将成为历史。如今,在当地政府和教育部门的努力下,一些年轻教师也来到了巴丁教学点给孩子们上课。群山静谧,书声琅琅。

装书的篮子,凝聚了学生的梦想;路在渐渐延伸,他却倒在了路上。坚守瑶寨27年不计名利默默付出,他用广阔的胸襟和坚韧的执着诠释了一位师者的责任和担当。落红不是无情物,化作春泥更护花。他把生命奉献给了贫困乡村的教育事业,赢得了所有人的敬仰。(图源网络)