王逢祥:小山村里建公益书屋

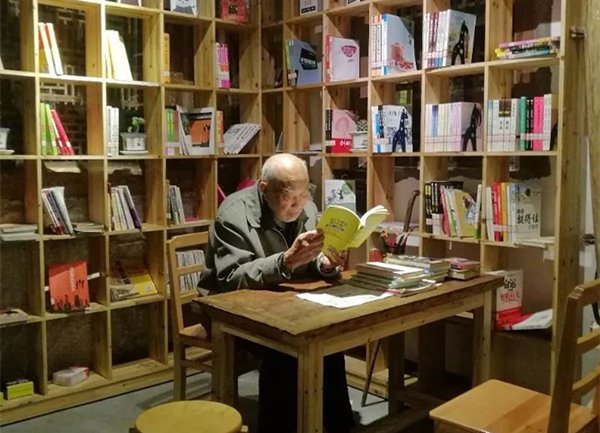

夜幕降临,小山村灯光次第亮起。晚饭后,三五个村民、小孩不约而同来到逢祥书屋。主人不在,他们熟门熟路地推门、开灯、落座、看书。

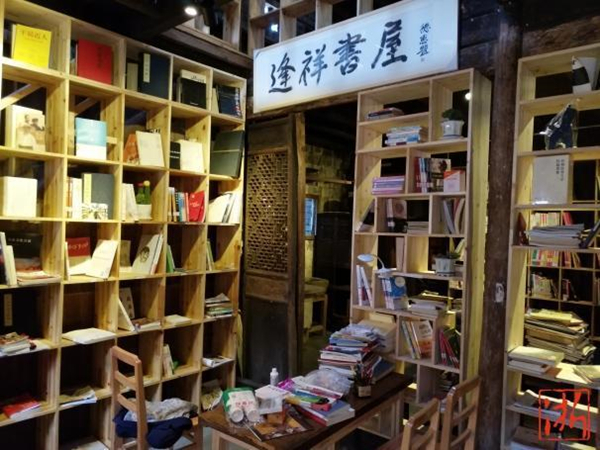

这间书屋建于2016年,已收藏各类书籍5000册,24小时免费向公众开放。

朴素的公益心

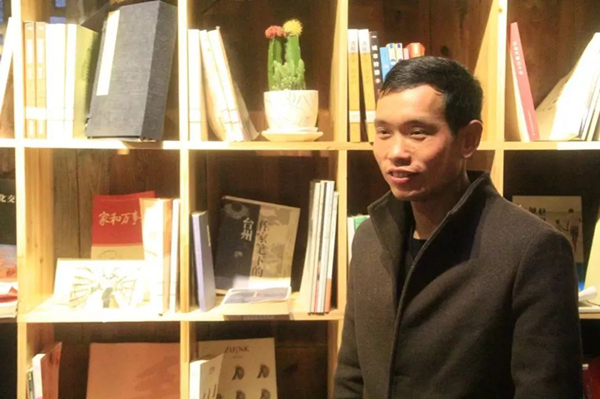

今年35岁的王逢祥相貌憨厚。说到阅读,聊到书屋,他打开了话匣。

从9岁开始,王逢祥跟随爷爷奶奶长大。几年前,最疼他的奶奶离开了,现在家中就只有他一人。因为身世特殊,王逢祥从小就得到大家的特殊关爱,“我非常感恩大家对我的关心。”

读完初中,王逢祥就外出打工了。吃饭的问题得到解决,但他没有赚到多少钱。口袋里有几个余钱,他最大的享受就是拿几本书。小时候没书可读,他很想补点回来。

有了一点小积蓄后,王逢祥来到杭州滨江大学城做小生意。虽不富裕,但有书读的日子让他感到特别知足。在一次旅行中,王逢祥住的青年旅舍,有个阅读的空间,环境非常好,这让他想到,如果家里的村民都能在这样的环境下阅读是一件很好的事情。随后在江苏常州的一次旅行中,他来到一家24小时书店,跟朋友一起看书,王逢祥就想在家乡为村民们打造这样一个环境好的公益书屋。

说干就干,王逢祥就用自己家的房子,办起了公益书屋。

精致的工匠心

王逢祥说:“办书屋这个想法是2015年产生的,通过一年多的学习考察以后,2016年9月份开始装修,10月1号开馆一期开放。”

王逢祥建书屋的房子是木结构的,其中边上的一间是伯母家的。听说王逢祥想办公益书屋,伯母将闲置的房子交给他打理。

有了100多平方米的空间,王逢祥进行了一年多的学习准备。期间,他走访了南京、常州、无锡、苏州、上海、杭州等城市的优秀书店,细细揣摩每家书店的风格、文化。慢慢地,他的眼前浮现出一个理想的阅读空间——他想建的乡村图书馆,要用最少的改变来突出乡土建筑之美。

逢祥书屋就在平桥镇溪头王村,基本保持了房子的原来面貌,增加了原木色的书架,从一楼一直延续到二楼,不同亮度的灯,营造了超好阅读氛围。而书桌、椅子都是由老门板、旧柜子改造而成,与整个书屋融为一体,独具特色。

“木屋古色古香,不用改变建筑风貌,只要配些灯光、书架、盆栽、农家元素等,味道就出来了。”2016年G20峰会结束后,规划许久的王逢祥回到家,就马上动起手来。

自己的愿望,王逢祥更喜欢亲手摆弄。学过木工雕刻,书架是他和木工师傅一起多次讨论做的;用什么木料,他和木工师傅一起去挑选;能不用油漆的坚决不用,没有粉刷的青砖墙,被岁月“熏”黑的楼板,老门板翻制的书桌、旧柜子成了板凳……这一切,都透出这个书屋的独特韵味。

农家的书屋还得有农家味。蒸笼、“米背”、鱼笼、陶罐等当地农民常用的农具、生活用品,也被他恰到好处地在各个位置展示出来。

王逢祥先后投入10万元,对书屋进行改造升级,书屋增设了卫生间,线路全部更换,制作了书架、桌椅,并配置了空调、投影仪等设备。如今有藏书三四千册,基本都是县图书馆、县文联和朋友们的捐赠,当然还有一部分是王逢祥在各地淘来的。图书涉及幼儿读物、青少年读物、科普知识、散文诗集等等。书屋也致力于给读者提供一个温暖、极具阅读气氛的人文环境。

追求完美的心

“以我现在的能力,做不出最好的农家书屋。”他说,“但我想打造一个有人文情怀的农家书屋。”

这些年打工、做小生意,时亏时赚,王逢祥并没有存下多少钱。2016年书屋开始装修时,他掏出了3万元。村党支部书记王林辉对王逢祥知根知底,“他资金紧张,从没见过他这么大方。”

钱少,许多改造无法落实。愁眉之际,王逢祥无意中看到北京电视台的一则消息,有个全民梦想基金公开征集梦想,全国仅24个名额。

他连续用了数天时间,制订了一份项目计划书,长达30页。很快,他收到了主办方的回应,通过视频面试和多轮审核,顺利入选,并获得了5万元的农家书屋改造升级资助。

王逢祥把这笔资金全部用到书屋的改造提档上。这座独具特色的书屋经网友自发传播后,引起了社会各界的关注,天台县文广新局、县图书馆、县文联、浙江工业大学、VIVA户外社等纷纷为“逢祥书屋”捐书,许多网友带着孩子专程来感受阅读氛围。

逢祥书屋不仅对溪头王村的百姓开放,不少周边的村民也慕名前来,甚至平桥镇上也有小朋友来这里阅读。书屋实行读者自助式借书还书、志愿者参与维护管理的运营方式,我们有理由相信这样的诚实诚信运营方式,营造了轻松愉悦的环境,在不经意间提升参与者的自觉性和志愿意识。

王逢祥说:“我这个理念是打造一个诚实阅读的一个环境,没人看管,灯是阅读者自己开关,图书也是阅读者自己登记。最终的理念,我希望成立一个团队以后,大家一起做公益,把好的阅读方式,好的生活方式,分享给大家。”

书屋建起之日,王逢祥以特殊的方式建立与读者的诚信关系。在书屋入口,放着一本借阅登记簿,上面留有许多读者自行登记的借阅信息。他说:“书屋是大家的,无人看管,我就是要让读者有在家阅读的感觉,在这里享受愉快的阅读体验。”(图源网络)