谢亮:一句“谢谢”就能开心的“指路大王”离开了我们

2018年2月21日,被北京市民称为“指路大王”的谢亮老人因病去世,享年87岁。因为在东直门地区义务指路十余年,外地人甚至不熟悉附近路线的北京人都向谢老问过路,他熟悉东直门范围内23个车次、485个车站的情况,平均每天为1500名行人指路,最忙时候平均6秒接待一位咨询者,如今老人离世,不少市民自发前往送别。

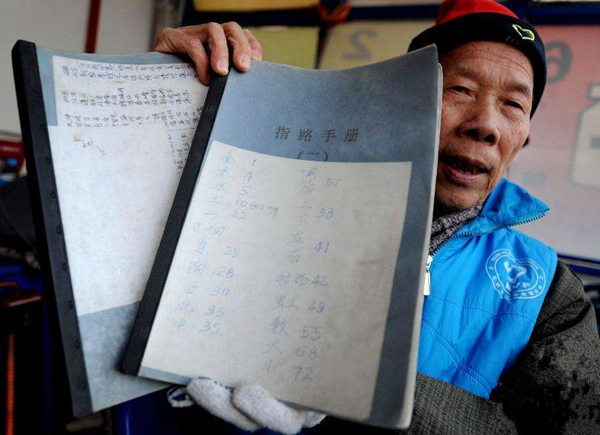

谢亮老人在为路人指路

东直门公交站附近义务指路16年,平均每天为1500名行人指路

2001年,当时的亚洲第一大交通枢纽站在东直门开工,许多公交车站牌迁移了地点,就连土生土长的北京人也“摸不着北”。谢亮产生了去指路的念头。十多年来,谢亮的指路点也在变化:李国梁、刘福深、吴秀敏和刘红军先后加入,指路点的条件逐步改善,由路边露天小摊变成了棚子,2008年奥运会后,东直门交通枢纽的奥运志愿者岗亭变成了固定的“义务指路点”。

2008年,谢亮为北京奥运会火炬手

每天上午8点半,在东直门公交枢纽附近的小岗亭旁,你总能看到一个瘦小老头儿,穿着带有“北京志愿者”字样的天蓝色棉背心准时出现。矗立在马路边上的这个“东直门义务指路队”小岗亭格外显眼。后来,由谢老带领的“东直门谢亮义务指路服务站”成为首批首都学雷锋志愿服务站(岗)之一。

为什么要上街给行人指路?

老谢生前讲过两次经历。第一次,他在积水潭医院附近找公交站,向路边摊主求助,问了三遍,对方一声不响。第二次是个7月天,有位老太太扛着行李问他车站在哪儿,他得知对方已饶了一大圈儿,心想要是有人指下路,就不用走这些冤枉路了。

“指路就那么难吗?”2001年9月,七旬的老谢扛着写有“义务指路”的木板,出门了。

在那个网络并不发达的年代,“路长在嘴巴上”,老谢成了活地图——他熟悉东直门范围内23个车次、485个车站的情况,平均每天为1500名行人指路,最忙时候平均6秒接待一位咨询者。

他本想着,坚持10年就满足了。但16年来,无论风雨寒暑,人们总能在东直门看到这个头发花白的老头。

很少有人知道,老谢本名谢亮。2月21日,87岁的他肺部感染病逝。听闻消息的群众自发为老人送别。

谢亮老人曾经能熟练背出北京5000多个站点的名字、数百条公交车路线,被称为“指路大王”,指路站点最忙的时候,平均每6秒钟就接待一位咨询者。

决定上街“帮个忙”那年,老谢已是七旬老头了

退休后,他住在东直门公交站附近的小区。这里人流量大,外地人也多,每次他出门,总能碰见晕头转向的问路人。

2001年9月,老谢找来一块木板,用红墨写上“义务指路”四个大字,就这么举着下了4楼,走完一条街道,再穿过一条马路,来到东直门公交站,耗时5分钟。

早上七八点,这里已经往来繁忙,他在站台找个角落站着,开始指路。

“一大早出门,下午四点多回家。”儿子谢宁(化名)记得,起初,父亲指路遭到母亲抗议:除了往返10分钟的路程,他在公交站台上一站就是一整天,怕身体吃不消。

但老谢没有理会,反而越做越认真。

那时,亚洲第一大交通枢纽站在东直门动工,许多公交车站牌移了位置,不但外地人找不到车站和路线,很多北京人也摸不清。

老谢把东直门范围内23个车次、485个车站名称全抄在笔记本上,并按次序汇总。他还挤时间把东直门转了好几遍,把人们常打听的一些单位和建筑记下来。

为了指出车站的准确位置和距离,每个车站老谢都要走上三四个来回,用步子测量,回答问路人时,能准确到米。

一段时间后,他指路时的随身物品中,便多了个厚厚的笔记本,那是一步步走出来的“指路秘籍”。

谢宁回忆,父亲除了指路,也常常给行人提供其他帮助。有位40多岁的妇女,哭诉打工被辞退没钱交房租。老谢安慰一阵后,帮她扛着行李一路送到目的地,还付了车费。

见到举着牌子乞讨的,老谢也会伸援手。谢宁曾提醒他小心被骗,老人却不以为然,“哪有那么多骗子,万一帮到人家了呢?”

他常跟家人念叨,指路这么多年,最感动的不是一句句“谢谢”,而是他曾借钱给一个自称没钱坐车的人,过了一段时间,人家专程从山东老家赶回来还钱。

指路不易。谢宁回忆,父亲的指路摊位固定后,除了早出晚归,还会遭到一些黑车司机刁难甚至威胁。“那时公交站混乱,很多黑车蒙骗外地人拉活儿,父亲指路影响到他们的生意。”谢宁记得,那帮人为了赶他走,经常骂人,甚至要动手。

家人都很担心,但老谢却不害怕,“我在做好事,有什么可怕的?”

有人称他“指路大王”,老谢开玩笑地回应说,“我姓谢,每天有很多人谢我,别人喊谢谢我就很开心了!”

指路大王谢亮老人走了 但他的老伙伴和义务指路精神还在

早8点的东直门公交枢纽站外,人流如织。在枢纽站东侧的指路岗亭外,志愿者梁占亭正热心地为问路的行人指路。他和京城指路大王谢亮老人相识多年,如今谢亮老人走了,老梁虽然很难过,但他说:“我们这些老伙伴和义务指路的志愿精神还在。”

8点刚过,一位老大爷拿着一张小纸条走向老梁,“师傅,去化工路怎么走?”“您往前走,马路对面坐635路,坐到甜水园站倒677路。”“还要倒车?有没有直达的车啊?”“没有了,除了635路,还有一趟75路,不过也得倒车,车站距离这里还有一段距离呢。”“得嘞,那我谢谢您啦。”

老梁说,他和老谢认识十多年了。“我从一块简陋的牌子,到一把遮阳伞下一张木制长桌,再到2008年老谢搬进蓝立方,最后到现在设施齐全的新岗亭,一直跟着他在这里指路。”直到现在,老梁依然保持着每天6点多就到岗亭志愿指路的习惯,因为早高峰时是东直门公交枢纽站人流量最大的时候,担心有人问路,所以老梁早早地来到了指路岗亭。

前几日,谢亮老人去世了,老梁知道后很难过。“我是大前天从外地回北京的,本来想给老谢打电话拜个年,可是他的电话一直没有打通,没想到人没了。”老梁说,他家就在东直门附近,18年前,他每天回家时都能看到谢亮老人在义务指路,老人的行动感动了他。退休后,他主动要求加入指路队,为行人指路,而这一坚持就是十多年。

老梁回忆,2017年夏天的时候,老谢身体就不太好了。“他都快90岁的人了,每天还坚持到岗亭给大家指路,挺不容易的。”老梁说,正是因为老谢的这种精神,他和其他三名老伙伴也一直坚持着为大家指路。后来谢亮老人被家人接走养病后,他和老伙伴们一直坚守着指路岗亭,大家还时不时地给老谢打电话,希望老人康复了能回来继续指路。

老梁感慨地说:“北京的变化太快了,这些指路的本事我还是跟着老谢学的,只要有公交线路调整,我们都会记下来,这样就不会给人指瞎道了。现在老谢不在了,我们还会坚持,把老谢的精神传递下去。”(图源网络)