袁辉:名校“学霸”的乡村支教路

名校毕业生放弃高薪工作,只身来到巴东当支教志愿者,支教期满后毅然决定继续留下,倾情帮扶贫困留守儿童,在大山之间播撒爱心。袁辉,支教在山乡,快乐充实地活着。

南大学霸毕业后去山村支教

2012年9月8日,巴东县清太坪镇姜家湾教学点来了一个脸庞略显稚嫩的小伙子,背着长包,笑容满面,他风尘仆仆地向教学点唯一的老师谭定才介绍着自己,并告诉谭老师,他希望能在这儿做一名支教志愿者。

袁辉来自徐州新沂,2011年从南京大学历史系毕业。毕业后,他先在父亲的公司从事了半年多行政工作,觉得那不是自己想要的生活。2012年6月,他给父母打了招呼,决定去西部做志愿者。他先后到过四川小凉山、贵州黔南等少数民族地区,最终因为语言不通,另寻它途。

辗转中,袁辉突然想起,自己曾在中央电视台看过谭定才老师拄双拐坚守讲台的事迹。在网上查阅到相关资料后,袁辉来到了姜家湾教学点。

位于湖北西部的大山深处的巴东县是国家深度贫困县,姜家湾教学点离巴东县城要三个小时的车程。2012年9月8日,袁辉只身一人来到教学点,正式开始了自己的义务支教生涯。在他去之前,这个教学点只有谭定才一位老师带着两个班27个孩子。

面对这样一位名牌大学的毕业生,谭定才当时怀疑袁辉的决定。“很多农村老师都熬不住这里的艰苦,一个个走了,一个名牌大学的毕业生来这里教书,会是真的吗?”谭定才委婉地将他的意思表达了出来:“我们这里工作环境差,待遇也不高,你是不是去找一份好工作?”对谭定才的劝导,袁辉坦率地谈了他的想法,“我有工作,但已经放弃。我不是为了钱,我更愿意去做一份自己喜欢的工作,让自己的人生经历更丰富。”

袁辉将随身的行李取出,20多本书,一个睡袋,几套衣服。谭老师收拾出一间房,支起床铺,这就是袁辉在清太坪镇支教的第一个“家”。

无限延期只为真心做点事情

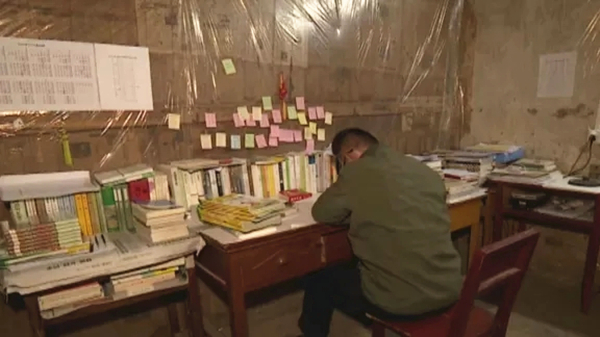

山里的生活很苦,教学点没有自来水,吃喝洗漱用水都不能保障,遇到枯水季节只能用农户家楼顶积存的雨水。袁辉住的是老式木板房,木窗上摆放着学生给他送的小礼品。墙壁上的便条写满了格言警句、推荐给学生的诗词。五颜六色的便条让枯燥、简陋的环境瞬间灵动起来。

2014年9月,两年的志愿服务期结束。去,还是留?

思来想去,袁辉还是放不下山区的孩子们,在征得父母的同意后,毅然决定留下来继续支教,这一教又是四年。

袁辉每周都有30节课,学校没课的时候,他还到附近乡镇的几所中小学上诗词、音乐和书法等课程。袁辉会讲故事,点子又特别多,孩子们听课的时候,有些家长也会站在窗外边听上好一阵。“和孩子们能打成一片,最终能教他们知识,心底有一种莫名的快乐。”袁辉说。

在袁辉支教的六年时间里,让孩子们快乐学习是他追求的目标,他既是孩子们的好老师,也是他们的好朋友。除了教孩子们学习,他还和孩子们一起踢球、谈天、做游戏。课堂上,不管多么枯燥的课程,他总能用幽默的语言、别致的解说,让同学们学在其中、乐在其中。他的“快乐学习”理念得到了学生、家长们的一致认可。因此,他还常被附近的学校请去授课,孩子们都亲切地称他为“袁哥”。

坚持上门为“轮椅女孩”补课

田艳清是清太坪镇青果山村人。她刚学会走路时,因摔倒骨折过一次。当地医院医生的诊断结论是,孩子可能是“玻璃娃娃”,骨头易碎,医院无法治疗。妈妈张彩英右手被烧伤,丈夫有病,一家人生活困难。“她妈妈也想去大医院给小艳清看病,但始终拿不出钱来。”袁辉对这个孩子印象很深刻,“小艳清学习特别用功。”

小艳清到了上学年龄,由于身体原因,上了一段时间后,只能呆在家中。袁辉知道她特别想读书的情况后,决定每星期抽出两天时间到她家,为她一人上课。

袁辉最初支教的姜家湾小学,距离小艳清家有8公里山路,步行要一个多小时。为节约时间,袁辉花1000元买了辆二手摩托车,每周四和周六,骑摩托车上门为艳清上课,风雨无阻。

袁辉调到白沙小学后,距艳清家更远了。第一辆摩托车跑坏了,没钱买新车,他就到修车店买折旧车。知晓实情的店主半价卖给他一辆旧摩托车。

虽然补课占用了他的休息时间,但袁辉十分快乐。他说,现在艳清的学习进度基本与全班同学同步了。

袁辉坚持上门上课,小艳清的妈妈张彩英既感动又内疚:“我们给不起袁老师一分钱的报酬不说,车的油钱都要他自己出,他还经常给艳清带零食和学习用具……”

坚持为小艳清补课的袁辉,在清太坪镇被称为“一个人的特别家教”。小艳清说:“我最开心的事情是听到老师讲课,最害怕哪天老师走了,不来了!”

给孩子们办实事,争取社会资助

袁辉从姜家湾小学调到白沙小学后,他承担着学校三年级和六年级的数学以及四年级的诗词的教学任务。袁辉不仅带白沙小学的课,附近的野三关民族中学、清太坪民族中学、清太坪民族小学和白沙中学,他都有课要带。

正常上课时,袁辉陪着孩子们学习、游戏。孩子们不在时,他会一个人打球,只能独自投篮,或者找一个人打几板乒乓球,没有多余的事情可做。

夜深人静时,袁辉喜欢躺在床上看书。他希望,能用更多的时间来阅读、思考,让自己的专业知识再提升一个档次。闲暇时间,大学学过俄语的他会读俄国文学原著,自学希腊语。他说,学点外语可以让自己充实,不再感觉孤独。

袁辉所带的学生,家庭生活多数很困难。在支教的同时,他利用自己的人脉关系,为学生争取更多的社会关注。

袁辉看着学校里的一些学生穿着单薄,一遇冬天,手上满是冻疮。他便与母校的红十字会取得联系,为山里的贫困学生捐赠衣服300多套。同时,袁辉的很多大学同学都成了山里孩子们的知心大哥哥大姐姐,他们用爱心鼓励孩子们好学成才。

袁辉的一个朋友在当地做建材生意,对袁辉来到巴东做志愿者很是敬佩,邀请了一批重庆、恩施的朋友,为山区的贫困孩子购买衣物及生活用品,提供生活费,帮助他们完成学业。经袁辉牵线搭桥,他们还分别与田艳清等同学结成帮扶对子。

在山区支教,袁辉每个月能拿到1000元的生活补助。若是在大城市,这笔钱远远不能支撑一个年轻人一个月所需要的生活开支,但在山区生活的这些年,袁辉身上穿的衣服几乎都是父母买的、同学朋友送的,这1000元,他除了买书和生活必需品外,大部分都被用在了孩子们身上。他班上贫困学生很多,看着孩子们受苦,他很心痛,花光了自己的补助费后,又想方设法联系到几十位朋友结对资助困难学生,还请到一些公益组织为山里的孩子们捐赠图书、衣物、文具、体育用品。

“巴东山里的空气环境都特别好,每天和同学们生活在一起,觉得特别的开心,因为孩子是特别有趣的。这种生活是我想要的,有价值的,是我需要的一种生活。”被问起今后的打算,袁辉说:“工作可以以后再找,钱可以以后再赚,这里需要我,我得先留下。”

他学出名门却蜗居深山,才华横溢仍别梦都邑!他摒弃的是浮躁喧哗,燃烧的是少年壮志;他咀嚼的是寂寞乡愁,种下的却是智慧火种!崎岖山路镌刻青春轨迹,书声琅琅不负岁月芳华!(图源网络)