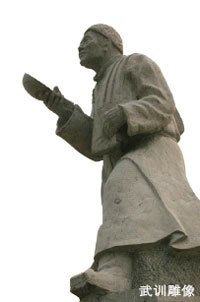

武训:行乞的慈善家,不识字的校董

清朝末年,山东冠县(当时称堂邑县)的武庄曾出过一个传奇性的人物,他的一生虽然备受争议,但在历史的画卷上却留下了浓墨重彩的一笔,这个人叫武训。

一、生平经历

武训出生于1838年,他少年时连正式的名字都没有,因为在兄弟中排行第七,就叫武七。家庭非常贫困的武七从小就跟着母亲一起乞讨维持生计,他对母亲很孝顺,讨到钱就会给母亲买好吃的。他一直将自己不识字视为憾事,因此年纪轻轻就发誓要办义学。在他母亲去世之后,年龄已经老大不小的武七便开始给人做佣保,同时也继续乞讨。他将当佣保和行乞得来的钱寄放在富人家里,请人家帮他放高利贷,总之想尽一切办法挣钱,于是逐渐积累了一定的资金,还置办了田地。在他50岁那年,武七终于在柳林镇开办了第一所义学,凭着自己的勤劳节俭,他后来又陆续在馆陶和临清各创办了一所义学。在此期间,清廷为嘉奖其兴办教育之功,取"垂训于世"之意,替他改名为武训。在他死后,史学家们搜集其生平事迹,为其立传,使之载入正史。1896年武训病世时,堂邑、馆陶、临清三县官绅全体执绋送殡,遵照武训遗嘱归葬于堂邑县柳林镇崇贤义塾的东侧。各县乡民自动参加葬礼达万人以上,沿途来观者人山人海,一时哭声震天,乡民纷纷落泪。

二、奇言异行

在武训先生的家乡至今还流传着许多关于他的奇言异行的故事,这些故事大大丰富了他在现代人心目中的形象。

故事一:武七白天乞讨,晚上纺线绩麻,边做活边唱:“拾线头,缠线蛋,一心修个义学院;缠线蛋,接线头,修个义学不犯愁。”有人劝他娶妻生子时,他又唱到:“不娶妻,不生子,修个义学才无私。”他在农忙时还经常给富人打短工,并随时编出各种歌谣唱给众人听。另外,他还为人做媒、当信使,以获取谢礼和佣钱。

故事二:每逢开学时,武训先拜教师,次拜学生。置宴招待教师,请当地绅士相陪,而自己站立门外,专候磕头进菜,待宴罢吃些残渣剩羹即去。平时,他常来义塾探视,对勤于教事的塾师,叩跪感谢;对一时懒惰的塾师,跪求警觉;对贪玩、不认真学习的学生,下跪泣劝:“读书不用功,回家无脸见父兄。”

故事三:要来的干粮中有好的、完整的,武训就将其卖掉,换成钱攒起来。自己只吃粗劣、发霉的食物和菜根、地瓜蒂等,边吃边唱:“吃得好,不算好,修个义学才算好。”

三、身后是非

武训虽然堪称奇人,但在他身后却也一直存在两种声音。一些人誉之为“无声教育家”、“平民教育家”,甚至拿他与孔子相提并论,称之为“武圣人”。另一些人则对其大加挞伐,他们说武训在青壮年时期身体健康却不务正业,靠乞讨谋生、不劳而获,令人鄙视。又说他乞讨时装疯卖傻,后来办学校也只是打着“兴义学”的幌子来骗取钱财。二说谁是谁非今天已经难以仔细地分辨了,但从实际成果来看,兴办义学毕竟是惠及广大贫家子弟的好事。再考虑到对武训进行大批判的时代具有特殊性(二十世纪五十年代),我对武训其人的看法是倾向于肯定的。

无论如何,武训以一个平凡的人,干出不平凡的事业,使自己被后人永世怀念,一生算是没有虚度。他是乞丐,却又是慈善家;是文盲,却又是校董,大军阀冯玉祥称之为“千古奇丐”,确实当之无愧。(图源:网络)

(来源:中华善德网)