中国古代有哪些慈善活动

近代以来,慈善活动在世界范围内广泛存在,尤其是战争或疾病肆虐的地区,常常会有一些公益组织和慈善家去从事这项伟大的事业。其实慈善活动已经拥有非常悠久的历史,而非始于近代,今天我们就来盘点一下中国古代的慈善活动。

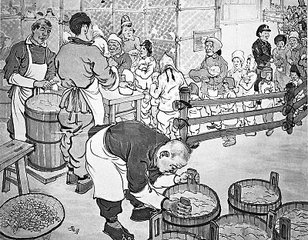

一、施粥

施粥是中国古代最常见的慈善活动,此事我们从许多影视中都有所了解,但若要论把这项公益事业做得最有模有样,我想大概要数清道光年间上虞崧厦上湖头的连仲愚创办的敬睦堂。敬睦堂建筑十分气派,它不仅是连家聚会议事之所,也是义庄存谷、发米、施粥、办学之地。为使义庄持续正常运转,敬睦堂还订立了条规作为行为准则。义庄备有三具木砻,常年雇有五六位帮工,负责收租、砻谷、发米。一遇大的灾荒义庄就开灶施粥,日日接济难民。

但其实早在春秋战国时期,施粥活动就开始了,当时的形式较为简单,是直接在路边给需要救助的人提供饭食。施粥赈饥虽然简单,却是最受欢迎的一种慈善行为,所以才被中国历朝历代所继承。

东汉时期汉献帝刘协曾经“出太仓米豆为饥人作糜粥”,也是在汉代,佛教传入中国,那时各大寺院开始了施粥这一活动。民间施粥更为常见,过去俗称“吃大户”,如北魏太和七年(公元483年)冀州和定州闹饥荒,地方贤良人士“为粥于路以食之”。据《魏书·孝文帝本纪》记载,此举救活了数十万人。一直到晚清,放粮施粥都是中国古代慈善家们的首选。

二、捐赠

除施粥之外,最重要的慈善活动就是捐赠,每逢洪、旱灾害之年,各地大户经常会捐赠钱粮救济穷苦百姓。当然,古时国家遇到大灾,一般首先会由官府出面,从国库拨出银两赈灾,据《清史稿》记载,清朝三百年间,用于赈灾的银两约八千七百万两。当然,对于灾害造成的损失来说,这点银两不过是杯水车薪,所以很多时候还需要地方大户人家出钱帮助救灾。有时候,富户由于种种原因不愿意出资救助,朝廷还会想办法迫使他们“出血”,电视剧《大清盐商》中就有这样的片段。

三、造桥修路以及各种临时性的救助

造桥修路是造福乡里的事,古人视为积功德。据说清代官历康雍乾三朝的名臣张廷玉就经常出资给乡里造桥修路,而他自己多年居住旧园,生活非常俭朴,连日用器具都不齐全。除造桥修路之外,地方富户还会不时给乡邻提供一些临时性的救助。清代书画家郑板桥为官之后,每次得到俸银,都会将其分给亲友、乡邻,“敦宗族,睦亲姻,念故交,大数既得,其余邻里乡党,相周相恤,汝自为之,务在金尽而止。”宋代名臣范仲淹,早年为贫穷所苦,为官之后,便设立“义庄”,用以赡养同宗族的贫困家庭。而被宋元明三代皇帝旌表的浙江浦江郑氏家族,更是在家训《郑氏规范》中规定,“对族人要多加体恤帮助,缺粮者每月给谷六斗;不能婚嫁者助之;乡邻无家可归者给房屋居住;无子孙的乡邻死亡后,给棺材安葬。”

在中国的封建时代,主张仁而爱人的儒家思想影响深远,所以很多人,尤其是知识分子都将与人为善作为为人处世的基本准则,不少名门望族也将资助贫困族党乡人写进了家训。

四、设立慈善机构

南北朝时期,朝廷开始设立专门的慈善机构,用以帮助贫苦人士。公元521年,梁武帝下诏:“凡民有单老孤稚不能自理者,郡县咸加收养,赡给衣食,每令周足,以终其身。又于京师置孤独园,孤幼有归,华发不匮,若终年命,厚加料理,尤穷之家勿收租赋。”“孤独园”收养孤儿和老人,成为官方慈善机构的代表。

到了唐朝,唐玄宗在开元二十三年下令设立“悲田养病坊”,专门收容无家可归的老人。宋朝的慈善机构日益完善,规模也不断扩大。宋徽宗时期,各个州府都要建立福田院,收养50岁以上的孤独老人。明清时期,承袭唐宋悲田院、福田院的传统,先后在京城附近设立养济院、粥厂等国家慈善机构,以收养老人、孤儿为己任。(图源:网络)

(来源:中华善德网)