“80后”匠人姚德波:让桐梓泥哨“活”起来

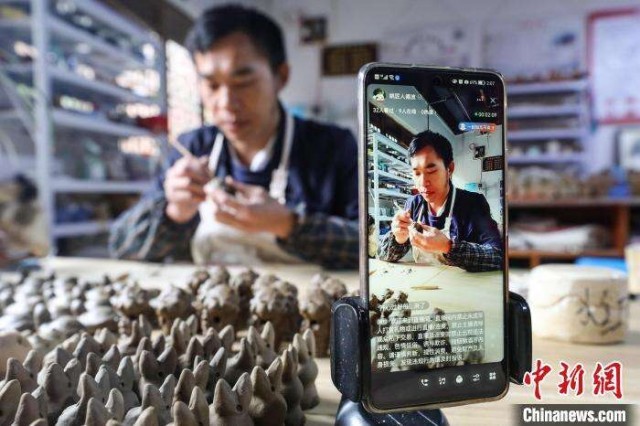

姚德波在捏制“桐梓泥哨”。 瞿宏伦 摄

捏制、开哨、修整......经过姚德波不到10分钟的捏制,一个栩栩如生的老虎形态的泥哨半成品便展现在眼前。

7日,在贵州省遵义市桐梓县桐梓记忆商业街的一间工坊里,34岁的桐梓县非物质文化遗产桐梓泥哨制作技艺传承人姚德波正在精心制作“十二生肖”系列的泥哨作品。

姚德波捏制的老虎形状“桐梓泥哨”。 瞿宏伦 摄

作为桐梓泥哨的第一代传人,姚德波立志要将自己手中的泥巴“玩”出特色。在他的工坊里,摆放有不同种类、不同颜色的泥哨,有十二生肖、抗击新冠肺炎疫情工作人员……

据《桐梓县志》记载,桐梓泥哨,最早出现于清朝时期,距今有近300年历史。“桐梓泥哨虽然历史悠久,但发展较晚,20世纪80年代才开始兴起。”姚德波告诉中新网记者。

桐梓泥哨是流行于黔北地区一带的民间玩具,需经过选土、揉泥、捏制、开哨、修整、烧制、彩绘等10多道工序才能制作而成。成品泥哨最小5厘米左右,通过吹气孔和回气孔,可以吹出清脆的声音。

美术专业毕业的姚德波2018年以前一直在从事和陶瓷有关的工作,在湖南、北京等地打拼过。结束在外漂泊生活,回到桐梓后他一直在寻找既喜欢、又认为有意义的项目。

“2019年春节,我在一次非遗展会上遇到了传承人姬建强,同时也重新接触到了熟悉又陌生的桐梓泥哨。”姚德波说,在这次展会上听姬建强老师说了许多关于桐梓泥哨的故事,对其产生了浓厚的兴趣。“泥哨或许就是我一直在寻找的那个项目。”

姚德波说,2019年4月他便开始跟随姬建强老师学习桐梓泥哨的制作,在姬建强的言传身教下,不到2个月的时间就系统地掌握了桐梓泥哨的制作技艺。

姚德波在测试“桐梓泥哨”开哨情况。 瞿宏伦 摄

“传统的制作技艺手法、形状单一,烧制的温度达不到易碎、易掉色。”姚德波说,在掌握制作技艺的基础上,不断研究、创新制作手法,推陈出新,如在题材上,不仅包括传统题材“十二生肖”,还包括各种人物、动植物等,随着时代的发展也衍生出冰箱贴、汽车挂件等文创产品。

如今的桐梓泥哨颜色、品种更多,烧制效果也更好,不易损坏,经久耐用。“我还研制出了多孔多音的泥哨,与单音单孔泥哨相比更加有韵律,让泥哨有了更多‘粉丝’。”姚德波自豪地说道。

姚德波用直播方式给网友展示“桐梓泥哨”制作技艺。 瞿宏伦 摄

姚德波的桐梓泥哨经常出现在相关展会和文化活动现场,因其可爱的形象和清脆的哨声,吸引众多参观者围观体验。桐梓泥哨受到越来越多人的欢迎和喜爱也让姚德波深知这项非遗的独特魅力,也激起了他心中“要让更多人了解这项非遗和将其传承好的决心。”

时至今日,姚德波依旧在不断研究制作技艺和创新推广方式,他会通过网络直播的方式向网友讲解桐梓泥哨制作过程和吹奏方法,也会在固定的时间去到桐梓县的几所学校,向学生们讲解和传授制作技艺。

姚德波制作的“桐梓泥哨”。 瞿宏伦 摄

姚德波说,网友和学生们对桐梓泥哨的喜爱和学习热情让他看到了这项非遗传承与发展的希望。“很多观看和直播的人都私信我表达了想要学习制作技艺的意愿,虽然他不能从事这项工作,但让更多人对其产生了兴趣,让非遗文化‘吹’进了他们的心中,我想这就是最好的传承。”

来源:中新网

记者:瞿宏伦

更多精彩内容,欢迎持续关注

编辑:筱 乐

审核:池 泉

投稿、商务合作:微信zhsdw-no1