指尖上的非遗文化:剪纸

编者按:

剪纸一度被称为是中国最为流行的民间艺术,它流传广泛,具有典型的地域特征,是劳动人民反映美好生活和情感愿景的艺术形式。2006年5月20日,剪纸艺术遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年10月,河北、辽宁、浙江、山西等14个省区市剪纸捆绑联合申报世界非物质文化遗产,河北“蔚县剪纸”作为“中国剪纸”的一部分,成功入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。今天的蔚县剪纸在当地政府的悉心扶持下,既传承了独特的工艺技法和艺术特质,又赋予了它新的时代精神。剪纸产业也成为撬动蔚县发展、腾飞的有力支点。

剪纸是我国传统的民族民间文化艺术之一,中国剪纸的历史,从古史典籍中记载的传说故事可追溯到汉代,从平面镂空的艺术传统的渊源来看,可把商代的金属平面镂空视为剪纸艺术的远祖形态。但从实证研究的角度来看,要了解纸的发明年代,了解作为剪制工具的发明和普及年代,要有历史的物证,最后是今天这个传统的遗存现状。

纸的发明在汉代,剪刀的历史还要早,中国青铜时代及铁器时代的金属制造技术已十分成熟,考古发现出土有战国时期的剪刀,到了中古时期的唐代和五代剪刀的形制已和今天基本一致。作为实物的剪纸不易保存,但在新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土了公元六世纪南北朝时期的剪纸残片,复原后的残片是几何形团花形式的剪纸,内容是马、猴、蝴蝶的图案。出土的剪纸艺术形态已十分成熟完备,和今天的团花剪纸形式无太大区别,所以,可以推测剪纸的历史可能还要早一些,会有一个初创及成形的时期。

中国剪纸的遗存现状,应当是一个普遍而又神奇的事实,中国剪纸的传统至今仍存活在不同民族的日常生活中,我们2009年开始的《中国少数民族剪纸艺术传统调查与研究》项目田野考察中,发现有近30个民族的乡村习俗生活中有使用剪纸的传统。可以说,中国今天有近一半的民族遗存着剪纸的习俗传统,这是中国古老纸文明形态的活态传承,也是中国剪纸艺术传统文化多样性的体现。多民族剪纸艺术传统主要的文化类型包括:1.服饰类剪纸;2.信仰与祭祀仪式类剪纸;3.巫俗仪式类剪纸;4.生活实用类剪纸。

中国剪纸2009年已进入联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录,目前中国的剪纸现状,呈现出多元的发展趋势,乡村习俗剪纸传统已呈现出衰微状态,乡村的年轻人离开乡村去城市打工,传承出现断代。同时,乡村的剪纸传承人已不仅仅满足习俗使用,在非遗保护的热潮中,剪纸开始成为“文化物流”的艺术品,开始进入城市生活,进入主流社会的视觉文化中。剪纸另一个趋势是开始成为艺术家和普通人雅俗共赏的艺术创作方式,中国的剪纸也在走出国门,走向世界,引起许多国家地区的人们对中国剪纸的兴趣和关注。

这些用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹,用于装点生活或配合其他民俗活动的民间艺术,包含了人民大众最基本的审美观念和精神品质,同时也有着鲜明的艺术特色和生活情趣。

早期民间剪纸是一种象形单剪,用来表现花花草草、小景小调小情,只是用来美化窗户的一种供观赏的窗花艺术。后来逐渐发展到灯花、门饰、顶花、贴花和人物造型图案,以至于流传到现在的剪纸画、剪纸组画、剪纸连环画及各种精湛的剪纸工艺艺术品等。

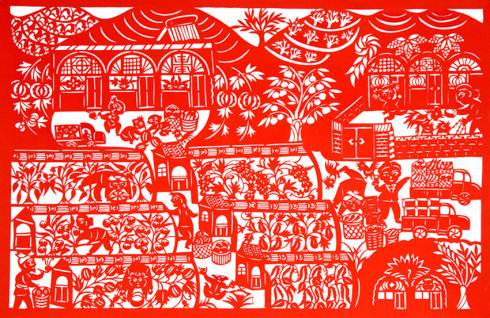

在剪刻纸形式上内单剪到阴阳复合剪、对称剪、套色剪染色。剪刻方法上由剪到剪、刻、凿并用,表现内容上不仅继承了传统习惯的花草虫鱼、飞禽走兽,而且由动物、花草到人物故事,以至于到大胆揭示社会现实生活、社会变革和抒发情感,表达理想愿望的题材,成为人们开拓文明进步的工具之一。

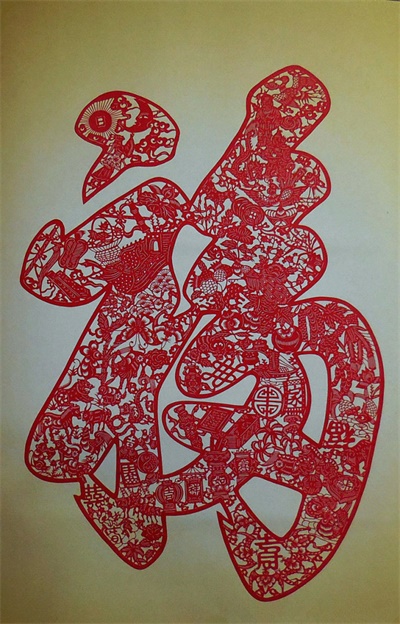

民间剪纸善于把多种物象组合在一起,并产生出理想中的美好结果。无论用一个或多个形象组合,皆是“以象寓意”“以意构象”来造型,而不是根据客观的自然形态来造型,同时,又善于用比兴的手法创造出来多种吉祥物,把约定成俗的形象组合起来表达自己的心理。追求吉祥的喻意成为意象组合的最终目的之一。地域的封闭和文化的局限,以及自然灾害等逆境的侵扰,激发了人们对美满幸福生活的渴求。人们祈求丰衣足食、人丁兴旺、健康长寿、万事如意,这种朴素的愿望,便借托剪纸传达出来。

民间剪纸《鹿鹤同春》是民间传统的主题纹样。据记载,鹤即“玄鸟”,玄鸟是“候鸟”总称。在民间文化中鹿称为“候兽”,鹤称为“候鸟”,鹿鹤同春是春天和生命的象征。民间鹿与禄同音,鹤又被视为长寿的大鸟,因此鹿与鹤在一起又有福禄长寿之意。在民间社会生产力相对低下的情况下,人力劳动成为生存的保证,摆脱病魔和死亡的痛苦是人们永恒的理想。民间剪纸以各种形式表达出对生命的渴望,袒护生命,颂扬生命,表现生的欢乐,对生命的崇拜成为人们虔诚的信仰。《鹰踏兔》是民间洞房的喜花之一,也是传统纹样,在民间流传极广。鹰喻“阳”,同鸡、鸟、鸦一样。在民间神化中称太阳为“三足鸟”,民间称太阳为“鸦”。兔寓意“阴”民间称月为兔。鹰踏兔暗喻男女情爱,反映了生殖崇拜的主题。民间剪纸中常见的坐帐花、喜花都以隐喻的方式表达出对生命繁衍生息的崇拜与追求。《扣碗》《抓髻娃娃》《鱼唆莲》等为主题的剪纸作品比比皆是。

在民间剪纸中有许多反映生产生活的画面,这些作品有着一个最大的相同点,就是对主体进行的夸大,大大的鱼、大大的辣椒、大大的蚕、大大的谷粒等,通过剪纸,人们虚构了美好的形象;来慰藉自己的心灵,来张扬人征服自然的伟大创造力,以期建立自己的理想世界,并肯定人的力量,鼓舞人们继续奋斗的勇气。

改革开放以来,随着人民群众文化生活的不断提高。有着百年历史的文化剪纸又一次焕发了艺术青春。

各方派系

包头剪纸

包头剪纸是中国民间传统剪纸的一种,主要分布于内蒙古包头及其周边地区。传统的包头民间剪纸有着悠久的历史,其风格特征是北方草原游牧文化与中原农耕文化互相影响交融的产物,有着深厚的历史背景和丰富的文化内涵。作品构思独出心裁,给人以纯真、质朴、清新的美感,富有浓郁的草原气息。包头剪纸的题材有人物、动物、花鸟鱼虫、吉祥纹样等几大类。以各种形式多变的拉手娃娃、十二生肖、云尖尖和吉祥连续纹样为多,又以带有“十”字符号的动物以及“老鼠爬杆”、“蒙人骑骆驼”、“骑马扛枪”等最具特色。

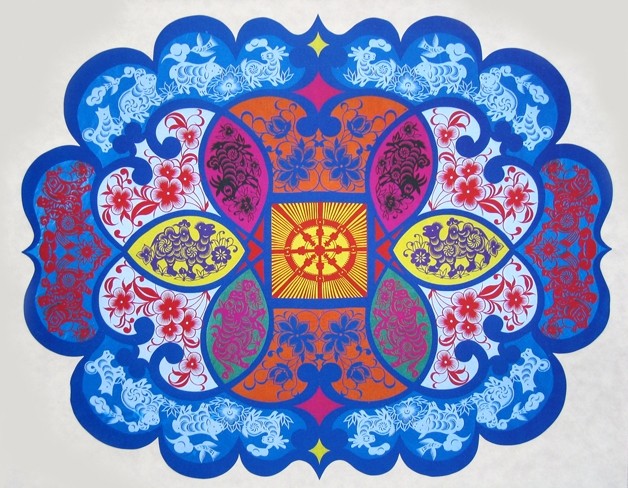

《草原吉祥》

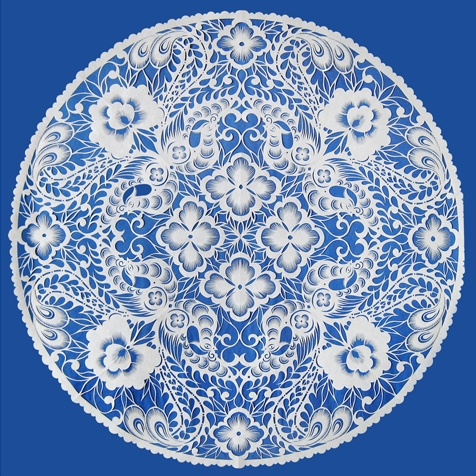

《天圆地方》

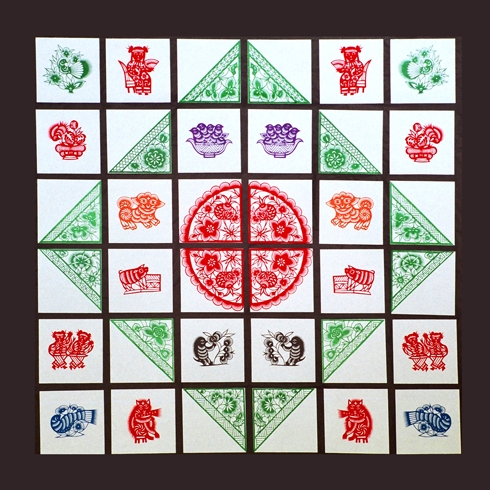

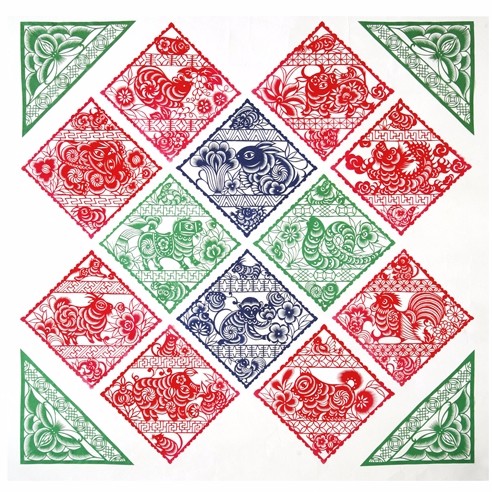

《十二生肖》

《路路清廉》

《领头羊》

《凤戏牡丹》

长白山满族剪纸

满族剪纸的出现约在明朝末年的建州女真时代,那时女真人已能用土法造纸,这为长白山剪纸的普及和流行起到了重要作用。同时,满族人也用桦树皮、树叶、包米窝制作剪纸,别具一格。长白山满族剪纸题材独特、造型独特、剪技独特,具有鲜明的民族特色与地方特色,是中国剪纸艺术中的一朵奇葩。

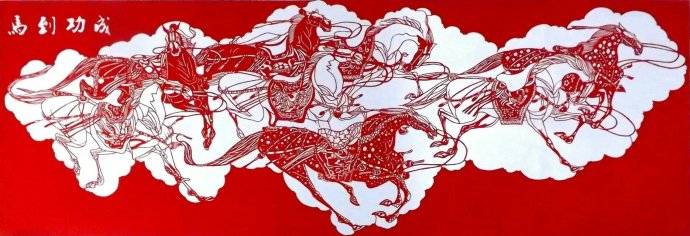

《马到成功》

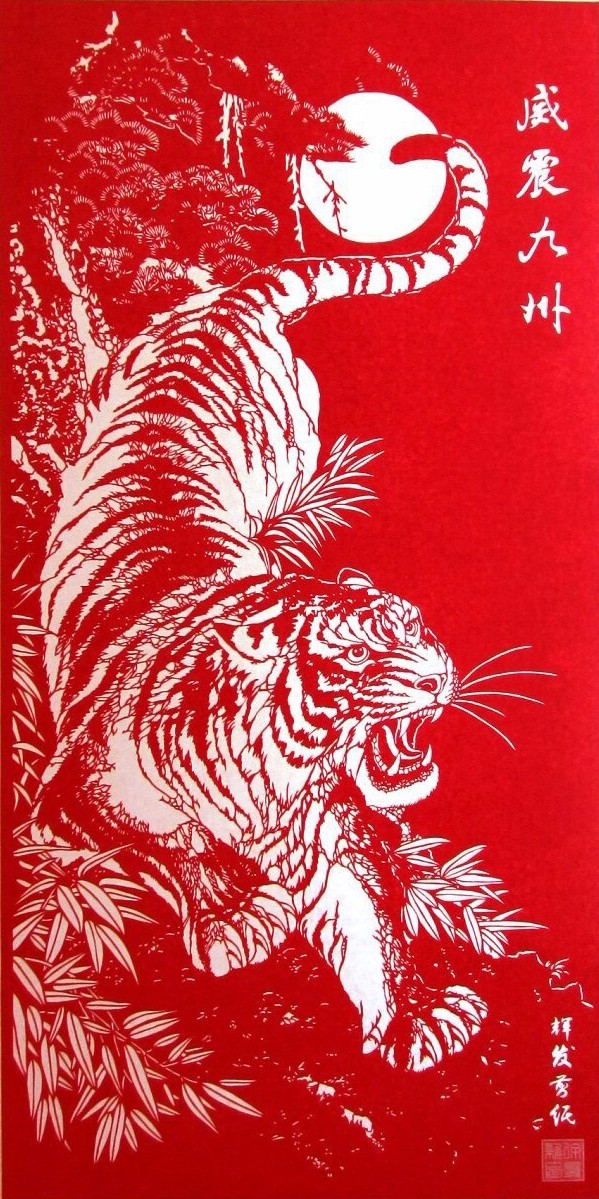

《威震九州》

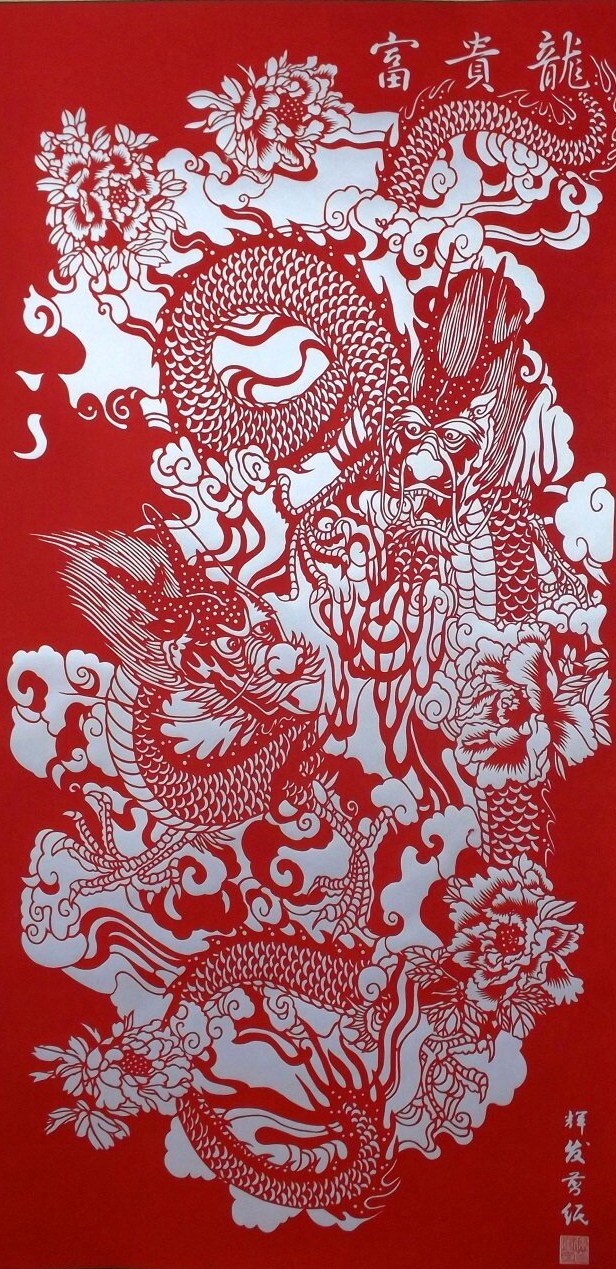

《富贵龙》

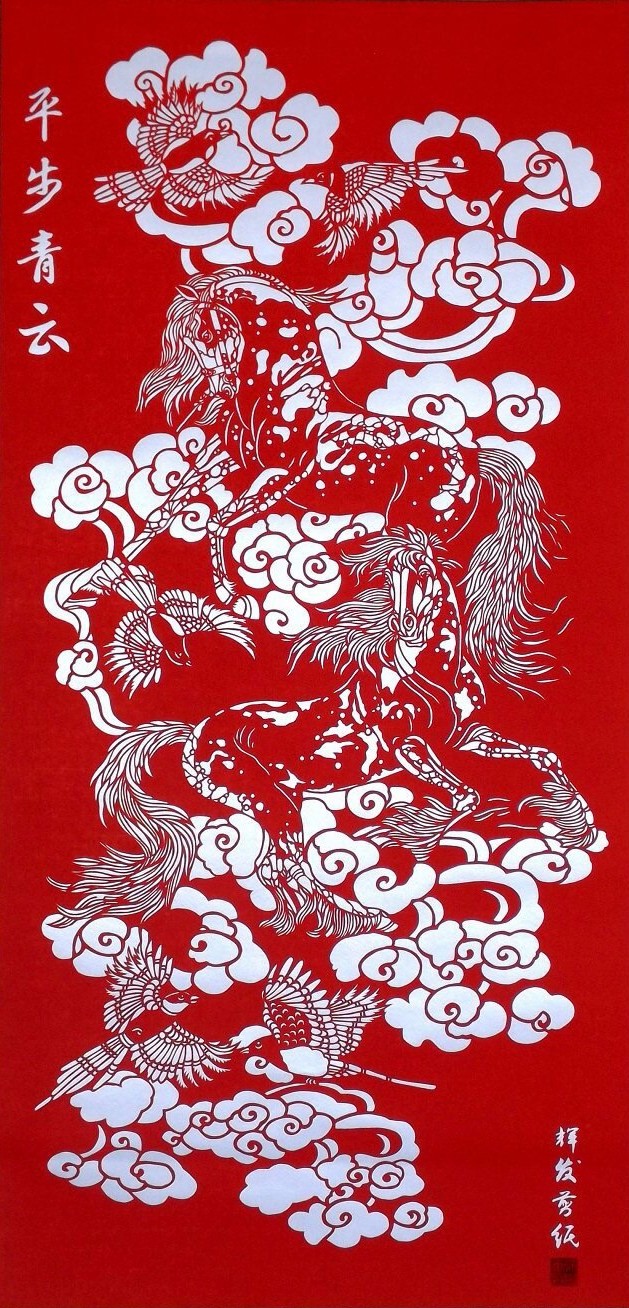

《平步青云》

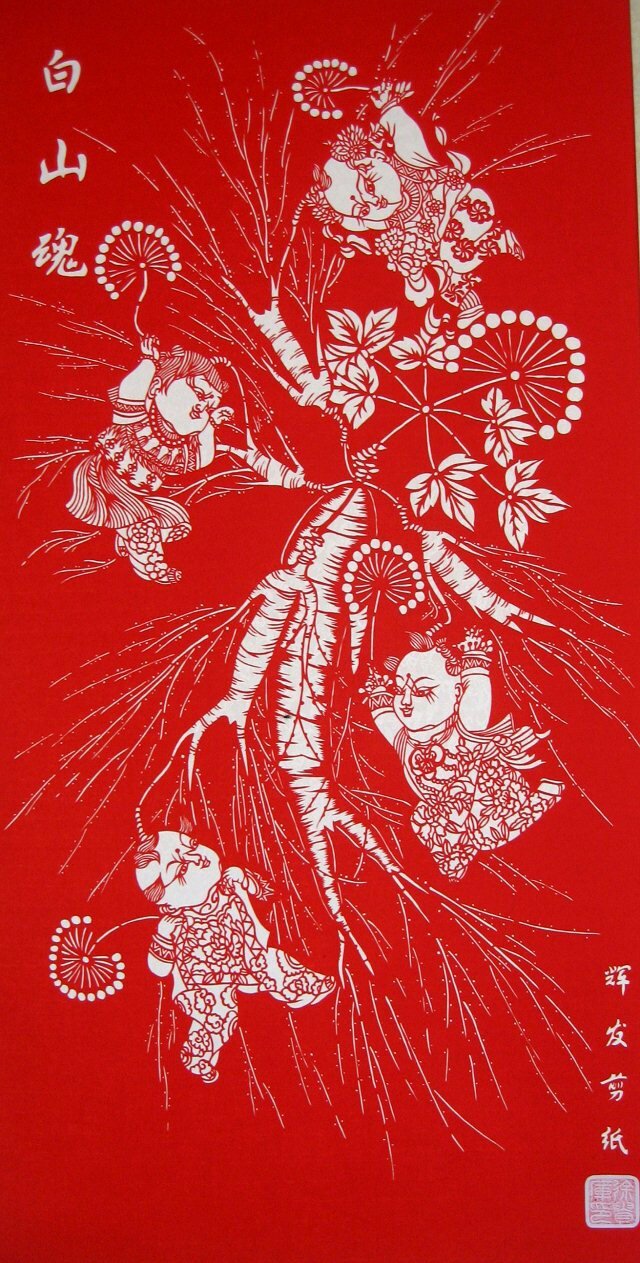

《白山魂》

广东剪纸

广东剪纸主要由流传于佛山地区的佛山剪纸、流行于潮汕地区的潮阳剪纸和流传于潮州地区的潮州剪纸构成。佛山剪纸是由当地民俗活动发展而来的一种民间艺术,主要分布在佛山市禅城区及南海区的部分乡镇。

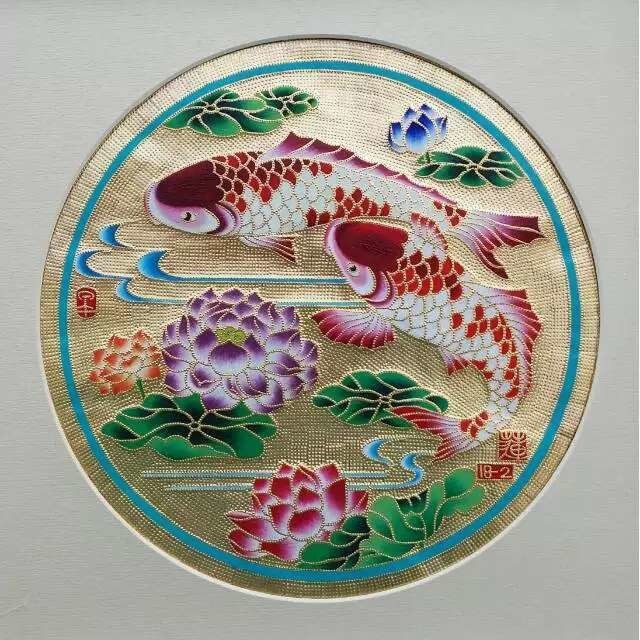

佛山剪纸分为纯色剪纸、衬料剪纸、写料剪纸、铜凿剪纸四大类。剪纸手法分为剪和刻两大类。剪,多为随意剪制,每次两三张;刻,每次可刻20至30张,粗犷的图案可刻50至100张不等。传统佛山剪纸以喜庆吉祥、驱邪纳福、多子长寿等为永恒的主题。与此主题相应,佛山剪纸中以铜箔金碧辉煌的特点配合鲜明的色纸,形成独有的地方风格,也形成铜凿剪纸等独特的表现形式。

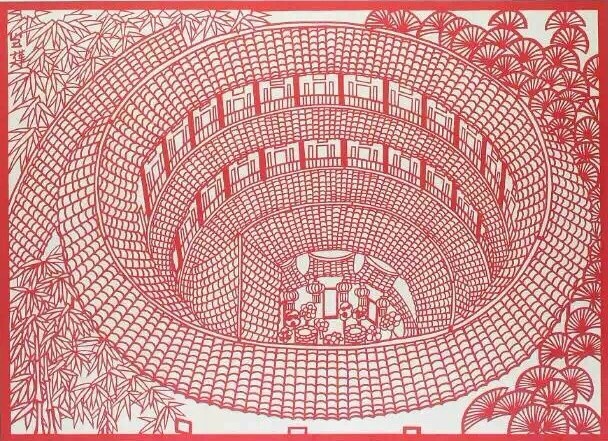

纯色剪纸《客家土楼》

纯色剪纸

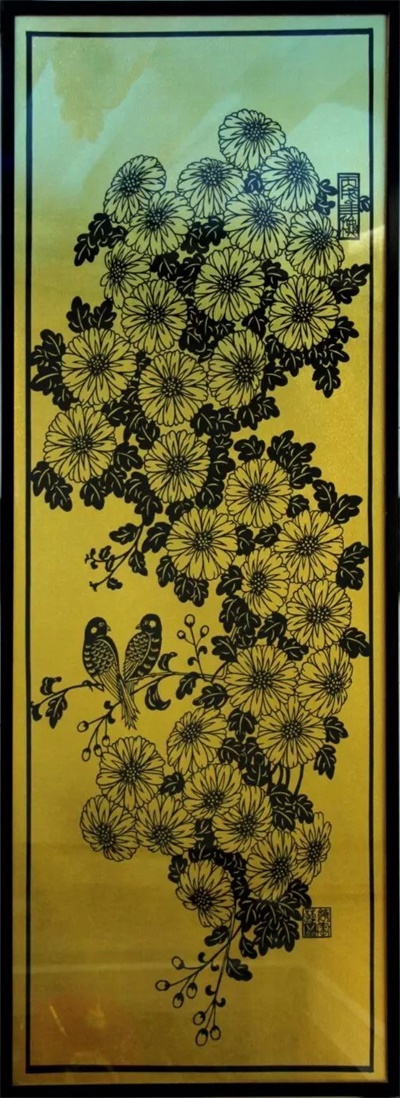

金箔剪纸《梅》

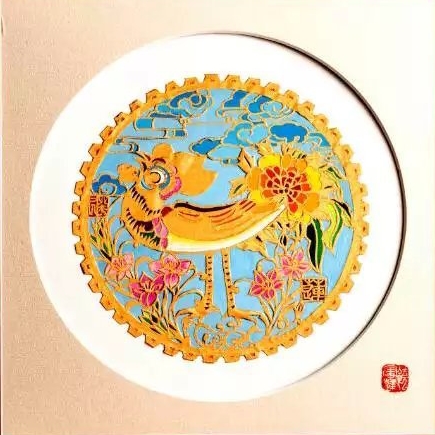

铜凿剪纸《生肖鸡》

铜凿剪纸《鱼跃合欢》

延川剪纸

延川剪纸是陕西省延川县境内富有特色的民间艺术之一,有着悠久的历史,其起源与当地祈福驱祸的民间风俗有关,亦多用于民间的信仰祭祀活动。

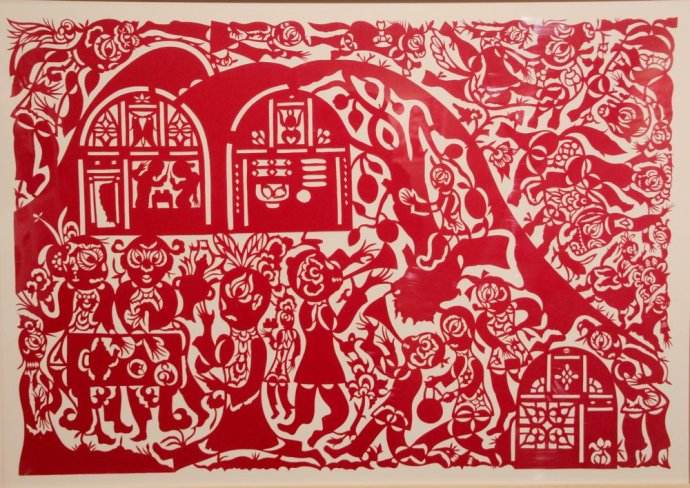

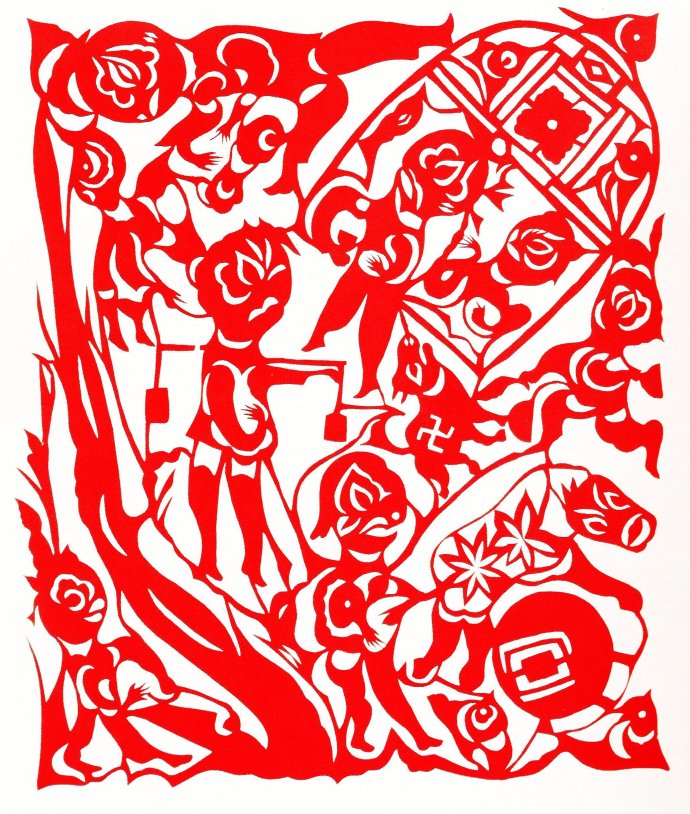

延川剪纸是以妇女为创作主体的民间艺术,多反映着纷繁多趣的社会风情和家庭生活,表现手法有写意、写实两种。 延川剪纸所涉及的题材有神仙佛像、吉祥吉庆、农事耕作、节令习俗、人物、故事、飞禽走兽、纺线织布、风景花卉、生殖繁育等,多采用窗花、墙花、顶棚花、灯花和礼花等形式表现,画面简洁,结构严密,主次分明。所表现的形象造型纯朴,外轮廓或方或圆,线条粗壮便于运剪,亦利于粘贴仿剪,具有粗犷浑厚、热情奔放的地方风格。

延川剪纸

延川剪纸

延川剪纸

扬州剪纸

扬州是中国剪纸流行最早的地区之一,唐宋时期就有“剪纸报春”的习俗。扬州人在立春之日剪纸为花,做成春蝶、春线、春胜等样式,“或悬于佳人之首,或缀于花下”,观以为乐。

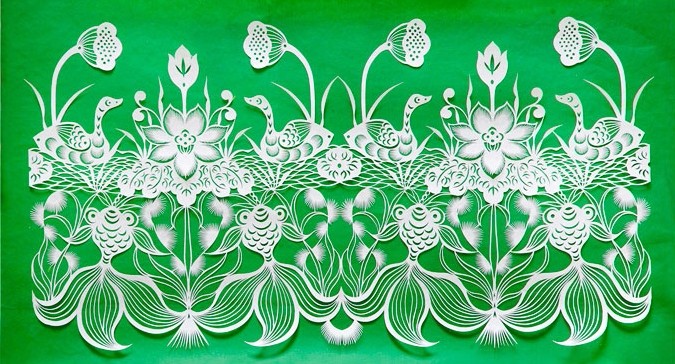

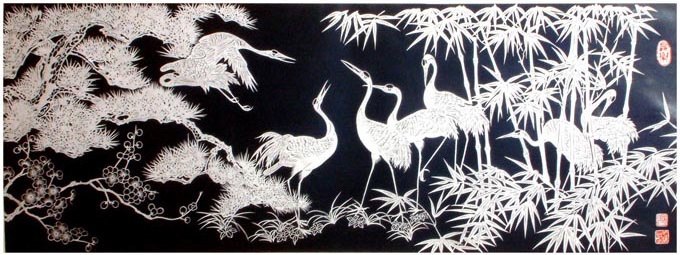

扬州剪纸线条清秀流畅,构图精巧雅致,形象夸张简洁,技法变中求新,形成了特有的“剪味纸感”和艺术魅力,为中国南方民间剪纸艺术的代表之一。其用纸以安徽手抄宣为主,厚薄适中,无色染,质地平整。

《松鹤图》

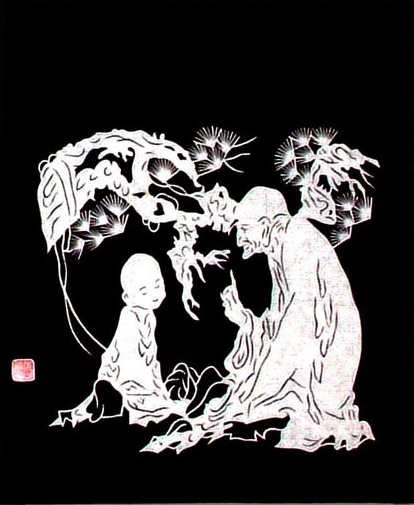

《禅意》

静乐剪纸

静乐剪纸主要分布于山西省忻州市静乐县,是当地民众十分喜爱的传统民间艺术。静乐剪纸常用于逢年过节、婚嫁迎娶、乔迁新居、过会赶集、生日满月等民俗活动,除线条、锯齿纹、月牙纹等外,还有T形纹、金线纹、花蕊纹等。静乐剪纸面阴衣阳、线条粗放、造型洗练、形象拙朴,这一特点与其地处晋西北高原,境内山地、丘陵遍布的地理环境和淳朴、忠厚的人文社会密不可分。

《抿豆面》

《三娘教子》

《姥爷送外甥》

蔚县剪纸

蔚县位于河北省西北部,以出产剪纸而闻名。蔚县剪纸又称“窗花”,是当地民间一种传统的装饰艺术,至今已有二百多年的历史,初始图案多为花卉一类的吉祥纹样,后融入天津杨柳青年画和武强年画的艺术特色,形成了自己特有的风格。

蔚县剪纸题材广泛,花样繁多,有戏曲人物、戏曲脸谱、神话传说、花鸟鱼虫、家禽家畜、吉禽瑞兽等多方面的内容。蔚县剪纸的刀工既有北方民间剪纸粗犷、质朴的特性,又有南方剪纸细腻、秀丽的风格。它色彩浓艳,对比强烈,装饰感强,民间味浓,富有韵味节律,呈现出妩媚娇艳、淳朴华美的艺术魅力。它以阴刻为主,阳刻为辅,阴阳结合,复用多色点染彩绘,达到了工致传神、雅俗共赏的效果。

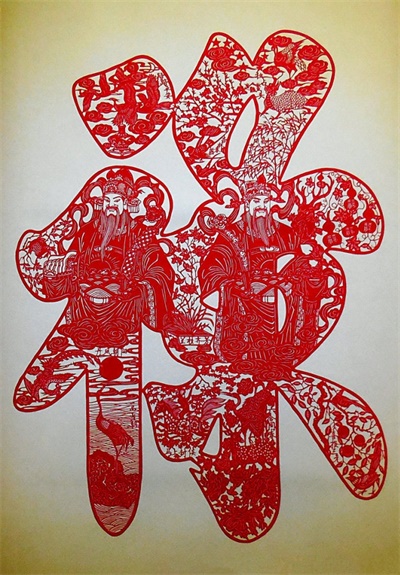

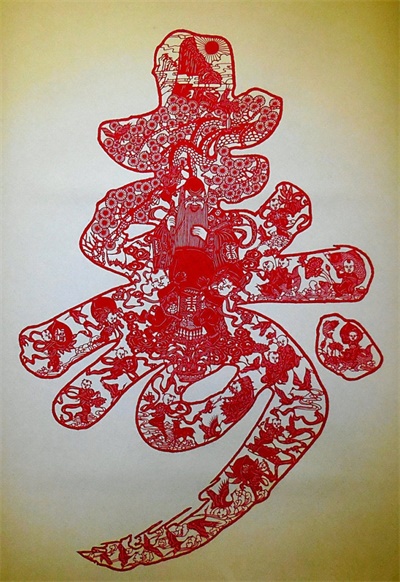

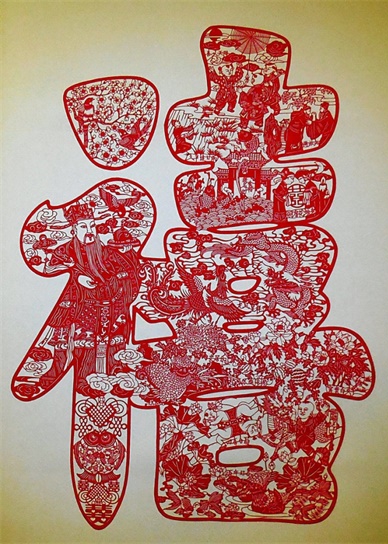

《福禄寿喜》