如何打好“世界非物质文化遗产”的算盘?

导语:

2013年12月2日至7日,在阿塞拜疆首都巴库举行的联合国教科文保护非物质文化遗产政府间委员会第八届常务委员会会议上,决定将25个新项目列入人类非物质文化遗产代表作名录。其中,备受国人瞩目的“中国珠算”,与备受国人热议的“越冬泡菜及其文化”、“和食——日本人的传统饮食文化”(为行文方便,以下分别简称泡菜文化、和食文化),共同列为人类非物质文化遗产代表作(以下简称“世遗”)。珠算申遗成功,看似取得了圆满成果,但相较于日、韩两国在和食与泡菜文化申遗中的表现,并不尽如人意。差距究竟在哪里?又该如何向日、韩学习其在对待“世遗”方面的睿智?作为“世遗”的珠算,又该如何更好地传承下去?

珠算的历史与现状

萌于商周

商周时期我国的数学已经初具体系,具有了明确的十进制,并且诞生了珠算的萌芽。1978年,文物考古工作者在陕西周原岐山县发掘一座西周古墓葬时,发现并出土90粒青、黄、白色陶丸,其形状大多为圆球形,个别为椭圆球体,最大的直径为2.55厘米,最小的直径为1.19厘米,直径多为2厘米左右。陶丸制作考究,有一定的规律性,属特意加工制作。其中有两粒黄色陶丸上有数字刻划符号,可能与计数有关。据我国东汉数学家徐岳《数术记遗》记载,“三才算”算珠颜色便是青、黄、白三色。因此专家推断,珠算的萌芽可远溯至3000多年前的商周时期。

出土的西周陶丸

始于东汉

公元2世纪(190年),东汉学者徐岳《数术记遗》中,首次对“珠算”一词及其方法有了明确记载:“珠算:控带四时,经纬三才。”虽不同于现在的算盘,但其计算原理已是五升十进制。据此推断,珠算至迟发端于1800多年前。在《数术记遗》中的另一记载:“刘会稽,博学多闻,偏于数学……隶首注术,仍有多种,其一珠算。”则牵出了被后人看作珠算之父的刘会稽刘洪(约公元130~210年),亦被后人尊为“算圣”。刘洪将当时应用的筹算改为“珠算”,成功地发明了“正负数珠算”。

算圣刘洪

刘洪故里的大型棋盘石刻

成于唐、宋

尽管学界对珠算的成形时间看法不一,但已有证据表明,至迟北宋已有成形的算盘。1921年前北平国立历史博物馆发掘北宋巨鹿故址,掘得算珠一枚,与如今通用的算盘珠大小相仿。北宋风俗画《清明上河图》中,画有一家药铺,其正面柜台上赫然放有一架算盘,经中日两国珠算专家将画面摄影放大,确认画中之物是与现代使用算盘形制类似的串档算盘。也有人据此分析,既然在北宋算盘已较为流行,那其成形应在早于北宋的唐朝,不过并无实际证据证实。有人根据唐贞元年间(公元785-804年)龙受益《求一算术化零歌》中已见珠算算法运用口诀,推断公元8世纪珠算制式已被确定下来。

《清明上河图》中的药铺放有一架算盘

巨鹿故址出土的算珠

流行于元

在元代,珠算已较为普及,曾多次出现在元人文学作品中。元代陶宗仪《南村辍耕录》第二十九卷《井珠》,引当时谚语形容奴仆说:“凡纳婢仆,初来时曰擂盘珠,言不拨自动;稍久,曰算盘珠,言拨之则动;既久,曰佛顶珠,言终日凝然,虽拨亦不动。”算盘出现于民间谚语中,说明当时已很普及。宋末元初人刘因的《静穆先生文集》中有一首以《算盘》为题的五言绝句:“不作翁商舞,休停饼氏歌。执筹仍蔽簏,辛苦欲如何。”这也是珠算在元代出现的证据。

完善于明

在明朝,算盘在明代不仅被广泛使用,而且还出现数本专著介绍珠算,珠算作为一种算法得到了空前的完善和重视。永乐年间编的《鲁班木经》中,已有制造算盘的规格、尺寸;徐心鲁《盘珠算法》、程大位《直指算法统宗》等著作,详细介绍了珠算用法,其中《盘珠算法》还被称为我国第一部珠算算法专著。《算法统宗》等书在国外广泛流传,先后传入朝鲜、日本、东南亚等地,由此可见至迟在明朝珠算已经传至国外。

发展于现代

新中国成立后,党和国家领导人十分重视珠算事业的发展。1972年,周恩来总理在接见美籍物理学家李政道博士时说:“要告诉下面不要把算盘丢掉,猴子吃桃子最危险。”在我国第一颗原子弹研制、陈景润攻克“哥德巴赫猜想”等过程中,珠算都发挥了重要作用。在电脑普及以前,珠算成为一些国家政策、行业政策的必备,如2001年之前,珠算是我国小学数学教学大纲中的一项内容;2005年发布的《会计从业资格管理办法》中规定,会计从业资格考试要考初级会计电算化或者珠算五级;珠算等级考试制度也在全国掀起了“珠算热及珠算定级”高潮。此外,以珠算为基础的珠心算被大力推广,成为珠算发展的一大亮点。

危机于今

随着现代科技的进步,珠算作为一种古老的计算方法,面临着前所未有的危机。在2001年教育部颁发的《义务教育数学课程标准》中,珠算被取消。理由是珠算的计算功能已被计算器代替,取消珠算教学还可减轻学生负担。2000年后,在计算机普及、财务软件等升级日益加快后,昔日离不开算盘的财会人员,反倒成为较早淘汰算盘的群体。现在参加珠算等级考试的人也大约只有六七千人,与高峰时的20万人相比,显得非常惨淡。

珠算的非遗时代

珠算的生存危机,引发社会各界的担忧,与此同时,在全球范围内兴起的非遗保护事业,则成为珠算摆脱危机的机遇所在。2008年,珠算被列入第二批国家级非遗名录;2013年,珠算在万众瞩目中获评“世遗”,成为我国该年度唯一入选的项目。入“世遗”后引发的广泛关注,让处于淘汰边缘的珠算看到了重获新生的希望。

二、珠算与和食、泡菜文化入“世遗”之比较分析

中、日、韩三国,为一衣带水的邻邦,同属汉字文化圈国家,在民族心理、民族文化形式乃至非遗保护方式等方面,都有着某些渊源和某种程度的相似性。在2013年的“世遗”评选中,三国的备选项目均获通过,看似皆大欢喜,不分高下,但围绕“世遗”这一热点,三国举办的不同活动及取得的不同影响,才是一较高下的真正舞台。因为评选“世遗”的目的,就在于“号召各国政府、非政府组织和地方社区采取行动对那些被认为是民间集体的保管和记忆的口头及非物质遗产进行鉴别、保护和利用”(引自《人类口头和非物质遗产代表作条例》)。我们要清醒地认识到,申报“世遗”并非仅仅准备申报材料并向联合国申报,而且包括申报“世遗”成功前的申遗造势、成功后的庆祝活动等;不仅是“为申遗而申遗”,也不仅仅是宣传、保护这一项非遗的举措,更重要的借助这一机遇,提高全民非遗保护意识。尤其是在具有强烈民族意识的东方各国,人民普遍对于申报“世遗”兴致高涨、意愿强烈,更应该趁此机会宣传非遗,为本民族的传统文化造势,唤醒社会公众对非遗的保护意识,这才是“世遗”评选的应有之义。为公平起见,取2013年9月至年末为对比时间段,通过比较三国的入世遗相关活动,以取人之长,补己之短,使我国的非遗保护事业更进一步。

举办活动一览

珠算:

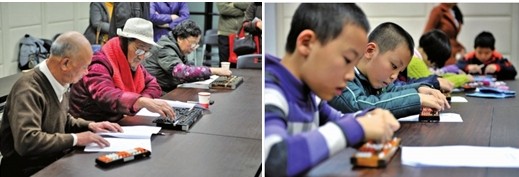

珠算申遗成功前,在某些地区举办了珠算竞赛,如2013年11月23日长兴县青少年宫的第二届“金手指”杯儿童珠心算大赛,2013年11月底宜宾县举行小学低段珠算比赛等。

2013年12月12日,中国艺术研究院·中国非物质文化遗产保护中心举办了中国珠算入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”保护工作座谈会,与会专家纷纷为珠算回归小学生身边出谋划策。

2013年12月15日,东南快报报举办“民间珠算高手比赛”,十多个小朋友与老人参加了比赛。

2013年12月15日,半岛都市报举行珠算大赛,现场包括心算和珠算的比试。

“民间珠算高手比赛”一隅

和食文化:

2013年9月初,据日本J-CAST新闻报道,由日本贸易振兴机构(JETRO)在中国大陆等欧亚7个国家和地区针对当地“吃货”所做的调查结果显示,日本料理一举超过中华料理和法国菜,排在了吃货们喜欢外国菜的第一位。

在和食有望入选“世遗”之际,日本政府表示将致力于吸引更多关注日本饮食的外国游客、促进农林水产品的出口。日本观光厅负责人对明确将和食定位为“旅游资源”表示期待,称“和食”申遗将成为正确普及正宗日本饮食的良好契机。

日本高岛屋百货大阪店2013年10月16日举行岁末商战的誓师大会,开始在店内接受预订。为给“和食”申遗造声势,店内推出了采用日本国产食材的众多料理和食品。

2013年11月初,日本日清集团对日本家庭晚餐食谱的变化情况进行了网络调查,结果显示,现在的日本人更加注重营养均衡和控制卡路里的摄入,制作和食的次数有所增加。该公司生活科学研究室认为:日本人“健康意识的增强,体现在家庭食谱的变化上”。

由于日本和食成功入选“世遗”,新的京都市小学饮食菜单将以和食为中心。京都市教委的消息称,他们正在讨论停止供给面包,每天提供味增汤和酱菜,以及开设“食育日”并将家常菜列入菜单。

2013年12月5日, 为纪念“和食”成功列入“世遗”,日本大阪市的阪神百货店展示了真鲷“姿造”(保留鱼形状的生鱼片),并请约百名顾客免费品尝。

2013年12月6日,为纪念日本“和食”饮食文化被成功列为“世遗”,农林水产省举行了相关纪念仪式,对参与了申遗工作的相关人员表示了感谢。此次仪式还展出了写有“庆祝和食申遗成功”字样的寿司卷。

2013年12月9日,为庆祝“和食”成功列入“世遗”,京都市的高岛屋京都店内举行活动,市长门川大作等到场参加并举杯庆祝,活动请艺妓和舞妓们向顾客分发熬制高汤所需的海带和木鱼花套装。

高岛屋百货大阪店为申遗造势与高岛屋京都店庆祝“世遗”活动

泡菜文化:

2013年9月26日,韩国文化财保护财团举行了“2013联合国教科文组织人类非物质文化遗产咨询机构国际研讨会:泡菜和越冬泡菜文化”。会议邀请多国专家,就“泡菜和越冬泡菜文化”所包含的社会文化性意义进行探讨,分析各国的传统饮食文化。

2013年10月25日,“第六届2013韩国庆典”在新加坡开幕,活动期间,包含开设腌制韩国泡菜课的内容。

2013年11月4日(当地时间),韩国宣传专家徐坰德在《纽约时报》上刊登了泡菜广告,演员金仑珍主动请缨担任广告模特。

在泡菜申遗期间,有韩国媒体透露,为了将本国“宝贝”与中日泡菜区别开,今后韩国泡菜的中文名称将改为“辛奇”,改走高档路线。

2013年11月12日,首尔市的韩国之家举办“韩国皇室哥本哈根,祝愿泡菜入选联合国教科文组织无形文化遗产”活动。

2013年11月13日,超三千名志愿者在韩国首尔腌制250吨的泡菜,参加爱心活动。

第19届韩中经济共同委员会于2013年11月20日在韩国首尔外交部办公大楼举行,韩方在会谈上要求泡菜对华出口等方面提供积极支持。

2013年11月26日,SK能源公司和蔚山市政府在蔚山东川体育馆举行了“腌制爱心泡菜”活动。主办方将当天做好的泡菜提供给了当地1700个贫困家庭和50家福利设施。SK能源在蔚山地区已连续十年进行该活动。

2013年12月5日,2013年韩国泡菜文化庆典在首尔市景福宫前举行,设立多个宣传各地特色泡菜的展台,活动中重现了古代给国王进献泡菜的场景。

2013年12月7日,韩国驻日大使馆举行“越冬泡菜庆典”,日本首相安倍晋三的夫人在活动中亲自腌制泡菜。

泡菜登上《纽约时报》

韩国泡菜文化庆典一景

活动情况之比较分析

由以上活动统计可知,中、日、韩三国在“世遗”评审的同时,都进行了相关活动,但三国的活动数量、活动规模、活动及时程度、活动多样性、活动影响力等方面都有所不同,以下是笔者所作的分析。

珠算:总体看,活动较少,规模较小,且社会影响力有限,对提高全民非遗保护意识作用有限。申遗成功前,虽然举办了一些珠算比赛,但只是县域的常规比赛,参与度有限且并不以申遗为目的,也并未对非遗保护的理念加以宣传。当时,由于媒体常常以珠算同泡菜、和食作对比而制造话题点,引发网友热议,但网友们的“非遗热”却因为并未及时举办申遗造势活动,而没能实际热起来,令人遗憾。申遗成功后,召开专家座谈会共谋珠算未来,算是一大亮点,体现了学界对于非遗保护的热忱,但会议及其成果并未很好地取得公众认知,影响有限。数家报业利用世遗契机举办珠算竞赛并利用本报媒介及时宣传,起到了一定效果,但由于报业仅为市级报纸而未能产生更大社会影响。从珠算申遗成功到开展座谈会、珠算竞赛等活动,少则过了一周以上,根据信息传播的时效性原则,此时以“珠算”为主题进行非遗宣传活动已略显迟滞。值得一提的是,我国许多纸媒表现活跃,为略显冷淡的珠算入遗事件添加了一把火,诸如“珠算和泡菜比什么?”“韩国泡菜入选‘世遗’甘肃兰州牛肉面不服”“韩国泡菜申遗遭热炒 中国珠算冷清境地尴尬”等火药味十足的新闻,制造了不少话题,为促进公众的非遗保护热情做出了贡献。不过,相对纸媒,以珠算为主题的专题片、综艺节目等仍有待打造,未能充分利用多媒体来介绍珠算、宣传非遗。央视新闻联播在12月5日就珠算入“世遗”进行了新闻播报,仅用12秒时间。不过,在CCTV-13的《朝闻天下》用近两分钟描述珠算历史,CCTV-13的《24小时》用近6分钟时间介绍珠算及我国的非遗情况,也算有所弥补。

和食文化:总体看,活动类型较为多样,规模有大有小,影响力较大的活动虽然有但不多,对提高全民非遗保护意识有较大作用。申遗成功前,日本各界组织了社会调查,得出了有利于和食入遗的结果,这类调查不仅能为申遗造势,而且有利于提高民众对和食申遗的关注度。从政府部门到商店都关注和食申遗,可见日本人的非遗保护意识已深入人心。申遗成功后,又及时展开纪念活动,可谓考虑周全,这样一连串活动的举办,足以使日本国内的非遗热逐步升温,这是值得我国借鉴的地方。

泡菜文化:总体看,活动类型较为多元化,一些活动颇具象征意义,足以对国内民众产生较大影响力。申遗成功前,韩国举行了多种类型的造势活动,包括召开国际研讨会、在著名杂志上宣传泡菜、大规模组织志愿者腌制泡菜、利用外国留学生宣传泡菜、泡菜爱心活动等,具有很强的针对性,为韩国泡菜申遗成功增添了不少砝码。更重要的是,通过这些活动,也提高了泡菜的知名度和文化内涵,使得国内民众对本民族文化更有文化自觉意识。申遗成功后,更是不遗余力地及时开展了泡菜文化庆典,在宣传展示泡菜文化的同时,也积极进行了“泡菜外交”,充分反映了韩国人在利用“世遗”大做文章方面的睿智。

深层理念之比较分析

围绕珠算、泡菜文化、和食文化的申遗成功,有很多问题值得我们深入思考:算盘乃“人类最古老的计算机”,因而珠算的入选当之无愧,那为什么作为日常饮食的泡菜和和食,却也能堂而皇之地进入到世遗行列呢?在珠算、泡菜文化与和食文化申遗的背后,到底具有怎样的意义,三国又是怎样深入发掘这些背后的意义的?从三者在申遗时的表现对比,我国在非遗保护中有哪些亟待值得加强的地方?

(1)重视文化理念与否

关于珠算与泡菜、和食齐齐申遗成功的新闻,在各大纸媒或电子媒体上被制造了很多热点。其中之一,就是宣称泡菜、和食难与珠算齐肩。诸如“我国珠算申遗 韩国人拿泡菜紧凑热闹”等,显示了对泡菜的不屑;而有些中国网民也对泡菜列入非遗不屑一顾,甚至讥讽韩国没有文化:如果大白菜都可以申遗,中国可以申遗的不计其数!不过,此类观点,不仅没有戳中韩国泡菜文化的软肋,反倒更加凸显了这样一个事实:相比物质层面,韩日两国更重视文化理念。韩国申报的乃 “越冬泡菜及其文化”而非“泡菜”、日本申报的乃是“和食——日本人的传统饮食文化”而非“日本料理”,两国都竭力避免申报中的纯物质的大忌,而是巧妙地冠之以“文化”进行申报。

韩国人认为,代代相传的越冬泡菜,反映了邻里间“分享”的精神,增强了人们之间的纽带感和归属感;日本人则宣称,和食是一种“尊重自然,通过用餐增进家庭及集团联系的社会性习俗”——可见,两国在申报之前,就已经将深层次的文化理念输入到平凡无奇的泡菜或和食中,使之具备了“世遗”所应有的代表性和深层价值。倘若以“泡菜腌制技艺”和“和食制作手艺”为名进行申报,恐怕将会一败涂地。

当然,姑且不论泡菜与和食是否已经达到如同两国所说的文化内涵,但借助入选“世遗”的契机来推广这样的文化理念,并且使其深入人心,这种行为,将会对两国国民素质的提高有着积极意义。反观我国,在宣传珠算的时候,过于强调珠算的历史意义、算法精巧和现实的危机感,而缺少对珠算作为一种文化的深入阐释,以至于很多人发出“珠算过时论”、“珠算无用论”或表现出对珠算重回课本的担忧。其实,珠算有着多重价值:作为一种数学算法,它具有锻炼思维的现实价值,而其“衍生品”珠心算则具备重要的启智作用;作为一种流传广远的文化,它给周边国家带来很大影响,乃是我国实现睦邻友好的重要潜在载体;作为一种民间流行的算法,它实际成为一种民俗文化,在中华文明的诸多领域,如民俗、语言、文学、雕刻、建筑等方面,都产生了深远的影响,甚至在随着算盘的实际应用而形成了与珠算有关的文化价值观……可见,珠算并非简单的“活化石”,它更是鲜活的文化,它所蕴含的文化内涵更应为国人所普及,在这一点上,我们还需像日、韩学习。

(2)强调现实意义与否

入选“世遗”的过程,从进入备选(11月初)到获得通过,不过短短月余,而由此带动的非遗热,也顶多两、三个月而已。如果单纯地为了申遗而申遗,亦或是仅仅为了宣传非遗保护理念而申遗,都不算实现了“世遗”申报的最大价值——这从韩日两国借助“世遗”噱头,全方位进行的活动举措可见一斑。

政治方面,“非遗外交”大显身手。2013年12月7日,在泡菜成功入选世遗后,日本首相安倍晋三的夫人与日本皇室成员等共同参与韩国驻日大使馆举行的“越冬泡菜庆典”,韩驻日大使在当天的贺词中称:“如果两国国民能像饮食文化那样互相理解和关爱,共同向着未来前进,那么任何问题都能迎刃而解”。这一事件被称为“泡菜外交”,堪称将“世遗”的现实意义有效发挥的典范。文化作为国际关系的调节剂,古已有之,从玄奘西游到鉴真东渡,再到当前孔子学院的纷纷设立,都是成功案例。而泡菜、和食、珠算三者,不仅是各国民族文化的象征,也是“你中有我 我中有你”的,如日本与2013年底召开全国珠算大赛,参赛者超千人;四川泡菜与韩国泡菜有异曲同工之妙,甚至在眉山市建设了泡菜城;日本料理店更是在中国遍地开花……这种现状,为中日韩三国之间找到了更多外交对话的空间,我国在今后的双边关系的处理中,不妨借鉴日韩两国的“泡菜外交”,创造出更多的对话空间。

日韩利用“越冬泡菜庆典”进行泡菜外交

经济方面,“非遗经济”如火如荼。在和食文化的申遗过程中,日本政府就宣称致力于吸引关注日本饮食的外国游客,并认为和食申遗将成为正确普及正宗日本饮食的良好契机。申遗成功后,更有商家以此为契机招揽顾客,显示出日本上下对“和食经济”的期待与活跃。而泡菜更是欲通过改名换姓而走上高档路线,显示出韩国人对“泡菜经济”的自信,而事实上韩国政府也在会谈上要求泡菜对华出口等方面提供积极支持。利用入选“世遗”的大好契机,进行商业宣传和经济开发,是日韩两国共同的策略,也是两国利用“世遗”噱头进行深度发掘的另一范例。当然,我国的珠算相比泡菜和和食,本身作为一种民间智慧而非传统技艺,在经济价值上不可同日而语。但是,包括算盘制造业、算盘古玩贸易、珠心算辅导教育等,都是可以开发的经济资源,既为GDP的增长做贡献,又能促进人们对非遗的重视,而且并不影响珠算的本真性和可持续性,又何乐而不为呢?

社会方面,“非遗社会工作”得以大力开展。日本方面,利用和食入“世遗”的契机,大力推广健康饮食理念,具有积极的社会效应;韩国方面,利用腌制泡菜的机会,进行爱心活动,资助贫困家庭和福利机构,具有显著的社会意义……反观我国,在珠算入世遗期间,未能充分抓住机遇开展相关社会工作,错失良机:如利用珠心算推广科学早教、预防老年痴呆症、利用珠算理念推崇人的智慧以缓解现代人的电脑依赖症等,这些本来都是珠算入“世遗”的应有之义,但却在某种程度上被忽视,令人惋惜。

韩国举行的爱心泡菜分享活动

可见,我国在利用入“世遗”这样的大好契机时,虽然做了一些工作,但相比较日韩而言还有待提高。非遗不仅具有历史价值、文化价值、艺术价值,也具有重要的社会价值、教育价值和经济价值,在不违背非遗的真实性、整体性和活态性的前提下,利用入“世遗”这类契机实现其价值的最大化,是我们在今后的非遗保护工作中应予以重视的。

(3)社会是否广泛参与

在本次的“世遗”入选过程中,中日韩三国的社会参与度,也是颇为值得思考和耐人寻味的。虽然我国政府提出了非遗保护的工作原则:“政府主导、社会参与,明确职责,形成合力”,但实际操作中,大都成为政府行为,社会参与程度并不高。

本次日韩两国为了让本国文化成功入选“世遗”,可谓倾巢出动。韩国的文化财保护财团、公司企业、宣传专家、演员、市民志愿者等,纷纷加入申遗造势的行列,显示出了韩国人民的民族意识和文化自觉;日本同样如此,大到国家政府各部门,小到各商家,都为和食申遗而活跃,其关注的人群范围也从国外游客到小学儿童,显示出日本社会各界对于民族文化的重视。

在我国,此次珠算入“世遗”,仅仅在部分网民中间形成热点,连国家政府的重视程度都较之韩日有所不及,社团、公司、民众等更是鲜有自发组织的重要活动,引人不禁为非遗的社会参与情况感到担忧。事实上,珠算自诞生之日起,对中华文明做出了巨大贡献,直至新中国成立后仍然发挥着巨大作用,包括我国第一颗原子弹研制、陈景润攻克“哥德巴赫猜想”等重要事件,珠算都扮演了重要角色,周恩来总理也告诫过“不要把算盘丢掉”。但是现在珠算在面临着被淘汰的窘境之时,不仅国家政府的热情度消减,而且民间鲜有人自发站出来,这种民族责任感和文化自觉意识的缺失,令人担忧。

造成这种情况,其原因可能是多元的。首先,相比韩日两国而言,我国的非遗保护历程还很短,日本从1950年就制定了《文化财保护法》,韩国从1962年就制定了《文化财保护法》,日韩两国都在非遗保护方面经历了两代人,我国的非遗保护事业才蹒跚起步,时间上的差距,是非遗保护观念能否深入人心的重要因素。不过,我国自身的非遗保护事业,也需要做出反思。回顾自2001年昆曲入选世遗以来的13个年头,我国的非遗保护事业经历了从“申遗热”时代(重申遗,轻保护)到“后申遗”时代(重保护,慎申遗)的转变,而转变的阵痛就是给“申遗热”泼冷水使其降温。可是,“申遗热”的降温有利有弊,从科学保护非遗的角度看,确实是利大于弊的;但是从唤醒公众参与非遗保护意识这一角度来看,“申遗热”带来的关注度和热议度无疑是空前的,给“申遗热”降温,其实并不利于社会公众参与意识的增强。当然,当前的非遗保护事业的阵痛期,既需要时间来缓解,也需要包括政府、专家学者、媒体、社团、企业、公众等的全面行动来调解。

“世遗”珠算路向何方?

珠算成功入选“世遗”,是令国人振奋的一大喜事,但也是令国人隐隐作忧的一件愁事:珠算虽然在历史上发挥了重要价值,但自从计算器和电脑问世以来,它的主要功能计算作用已被完全取代,虽然说珠算在某些算法时快于电脑,但在电脑普及的今天基本已无任何竞争力,在这样的局面下,珠算还有发扬光大的可能么?假设强制性地让人重新学习珠算,又有什么意义呢?即使珠算有保存价值,但它有必要推广普及么?

站在保护“世遗”的角度讲,理应让更多人学习珠算使之发扬光大,因为珠算作为一种民间智慧和民间知识,与之前入选“世遗”的昆曲、古琴、京剧、针灸等皆有所不同,它靠的不是民间艺术大师或专业院团,所能依靠的恰恰是社会民众;而站在当前的时代背景和社会需求看,珠算的推广似乎是一件不现实的事情,无论是珠算重回小学课本,还是重回会计师资格考试,都是强加于这类群体身上,这种变了味的珠算传承渠道,从一定程度上背离了珠算传承演变的历史规律,是并不可取的。这一矛盾的存在,让人对珠算的前景感到彷徨。

笔者认为,保护珠算,不应强制传承,亦不应依靠少数“珠算专家”来传承,而应该积极引导社会民众传承,并让珠算在新时期发挥新作用,使其实现合乎传承规律的演变发展。

首先,积极开展相关活动,提高人们对珠算的兴趣。珠算作为系统化、理论化的民间知识,有多元的开发空间。比如推行珠算游戏,中国非物质文化遗产数字化保护中心主任丁岩就曾设想把珠算和平板电脑游戏结合起来,开发打算盘游戏,寓教于乐,使儿童获得学习珠算的乐趣;再比如利用文化馆、少年宫等阵线举办珠算竞赛,为优胜者提供适当奖励,则可以激发人们对学习珠算的兴趣;再比如利用各类媒体通过介绍、调查、评论等方式宣传珠算,让社会民众在了解珠算的基础上增添学习意愿;另外,也可以在学校开设兴趣班,让学生以课外兴趣的方式来自觉参加珠算班。

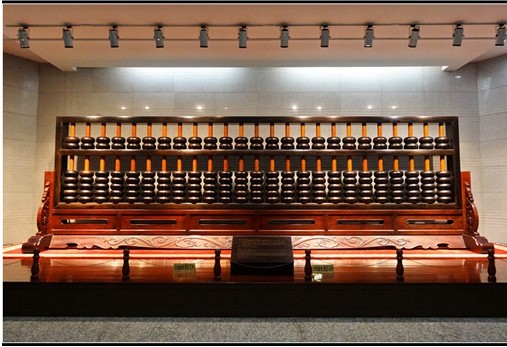

其次,可以将珠算在维护本真性的前提下定义为“旅游资源”、“经济资源”和“外交资源”等,扩展珠算的应用空间。作为“旅游资源”的珠算,可以从珠算博物馆、珠算文化节、珠算趣味旅游项目等着手,目前我国已有祁县珠算博物馆、南通珠算博物馆、上海陈氏算具陈列室、台州市国华珠算馆等,已颇具规模;珠算节在日本早已约定成俗,在8月8日全国各种珠算团体以游行、比赛、展览等活动形式进行庆贺,国内大可借鉴并超越其形式;在旅游项目中,增添珠算趣味体验或珠算夏令营等,也是可以考虑的。作为“经济资源”的珠算,则可包括算盘古玩收藏、算盘文博会展、珠算辅导业等,当前算盘收藏界已经比较活跃,可以利用世遗契机更加激发这一产业,使更多人认识到算盘的珍贵价值;算盘文博会展方面,可以同算盘收藏者联合,打造以算盘和珠算为专题的文博会展,这类举措必将在举办地形成一股“算盘热”;而珠算辅导业界,目前虽然已有会计珠算辅导、少儿珠心算辅导等的众多辅导机构,但相比邻国日本而言还是有相当差距,具有广阔前景。珠算具有开发脑力、锻炼计算能力和注意力的显著作用,而珠心算作为珠算的高级阶段,更有助于开发智力,可同时锻炼左右两半脑协同活动。我国祖先留下来的民族智慧具备如此重要的作用,珠算辅导业应得到更大发展。至于作为“外交资源”的珠算,则具备先天优势,日、韩、东南亚、大洋洲诸国、美国等尤为重视珠算,据悉日本全国4至12岁儿童学珠心算普及率达到90%,日本前首相中曾根康弘说:“日本战后能成为经济大国,和小学生学珠算有直接关系”;日本每年的珠算比赛,文都省(相当于教育部)首长都亲自到场鼓励。马来西亚前总理马哈蒂尔1995年在吉隆坡亲自接见中国浙江珠心算老师徐思众,并让徐带领该国儿童在议会上向政要们汇报表演。美国将珠算当做新文化引进,汤加王国国王本人甚至多次亲自给学生讲珠算课……如果我国能利用好珠算东道主的身份,抓住珠算入“世遗”的契机进行“非遗外交”,必将产生良好的国际影响。

南通的中国珠算博物馆一隅

当然,珠算当选“世遗”固然可喜可贺,但更为重要的是如何利用珠算入“世遗”的舆论热度,来提高全民保护非遗的意识,增强国民的文化自觉,而非执着于珠算这一项非遗的保护。事实上,自2001年启动世遗评选以来,我国国民对“世遗”就显示了极大的热情,包括昆曲入“世遗”的全民振奋、韩国的江陵端午祭入“世遗”时的全民愤慨、“麻将申遗”事件的全民热议等,都彰显了我国国民的民族自豪感和民族自尊心。如果加以正确引导,必将进一步唤醒广大国民的非遗保护意识。

可是,我国虽然在10余年间有38个项目列入世遗(30项列入人类非物质文化遗产代表作名录,7项列入急需保护的非物质文化遗产名录,1项列入优秀实践名册),但近年来,在国内民众间的反响度却每况愈下,如今珠算入世遗已过月余,由此带来的“非遗热”的热度转瞬即逝,对非遗保护事业的效果微乎其微。这种现状,是值得非遗保护工作者深入思考的。

(来源:中国非物质文化遗产保护与研究网)