问善·睦邻:当今社会,我们该如何睦邻?

编者按:

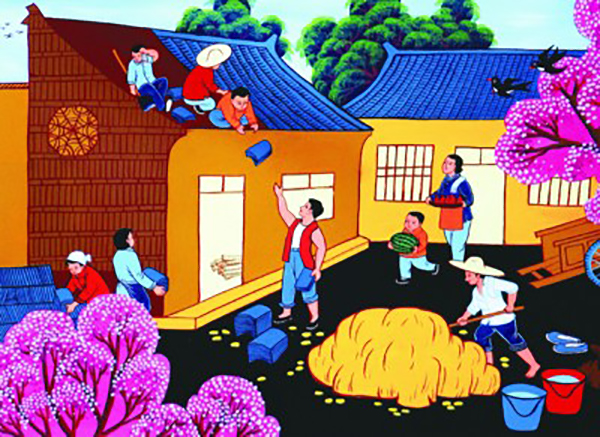

孟子云:“乡里同井,出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦。”此话深刻表述了令人神往的邻里和谐意境,也揭示了善化生活应从和谐的睦邻关系开始的朴素道理。 那么,在当今社会,我们该如何睦邻呢?本期《问善》,就与您聊聊有关“睦邻”的那些事。

一、有关“睦邻”的七则中国故事

(一)六尺巷:据说清代中期,当朝宰相张英与一位姓叶的侍郎都是安徽桐城人。两家毗临而居,都要起房造屋,为争地皮,发生了争执。张老夫人便修书北京,要张英出面干预。这位宰相到底见识不凡,看罢来信,立即作诗劝导老夫人:“千里家书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇。”张母见书明理,立即把墙主动退后三尺;叶家见此情景,深感惭愧,也马上把墙让后三尺。这样,张叶两家的院墙之间,就形成了六尺宽的巷道,成了有名的“六尺巷”。

(二)罗威饲犊:汉代有个人叫罗威,邻居家的牛多次吃了他家的庄稼,他和邻居交涉,邻居不予理睬。罗威并没有火冒三丈,而是想,问题的焦点在牛,就从牛身上去寻找解决矛盾的途径吧。于是,每天天不亮他就起床去打青草,然后悄无声息地堆放在邻居家的牛圈前。牛一闻到鲜嫩的青草,就大嚼特嚼起来,吃饱了就睡觉,再也不去吃庄稼了。邻居每天起来,总看到牛圈前有一堆青草,颇感纳闷,经观察,知是罗威所为,顿觉愧疚,从此对牛严加看管。

(三)司马徽让猪:司马徽(人称水镜先生)是东汉末年一位善于识拔人才的有名学者。有一次,邻居走失了一头猪,因为司马家的猪和他走失的猪相似,就误认为是他家的。司马徽并不争辩,说:“是你的你就拿去。”邻居便毫不客气地把猪赶回家。过了几天,邻人从别处找到了自己的猪,很抱愧地把误认的猪送还司马徽。司马徽不但没责备他,反而说邻里间发生这类误会并不奇怪,还赞扬他懂道理、知错能改。邻居听了十分感动。

(四)杨翥[zhù]卖驴:明朝礼部尚书杨翥居住在京城,喜欢骑驴代步。他对驴子特别偏爱,每天上朝回家,他常常不顾家人的劝阻,亲自为驴子擦洗梳理,给驴子喂上等的饲料。关驴子的房子就在他的住房旁边,半夜总要起床看一两次,生怕那宝贝驴子受什么委曲。杨翥的邻居是一位老头,快六十岁了,竟然生了个儿子,老来得子,自然备加疼爱。可是,这孩子有个毛病,一听到杨翥的驴子叫就哭个不停,搞得全家人都不得安宁。眼看那孩子一天天消瘦下去,父母伤透了脑筋,就把这件事告诉了杨翥。杨翥二话没说,就把自己心爱的驴子卖了,外出或上朝都靠步行。

(五)于令仪宽偷:北宋时,曹州有个叫于令仪的人,一生勤劳持家,到晚年成了当地有名的富户。但他从不做为富不仁欺压乡邻的事情,而是仁爱为怀,宽厚待人。一天晚上,有人潜入他家里偷东西,被他的几个儿子抓住了。喊声惊动了正在书房里读书的于令仪,他提着灯笼向这边走来,用灯笼一照,认出这个低着头站在他面前的盗贼竟是邻居的儿子,不禁大吃一惊:“你向来是个本分的青年人,从未有不良行为,为什么现在干这种事呢?”邻居的儿子回答说:“父亲近来有病,卧床不起,家里穷困请不起医生,不得已走了这条路。”于令仪听后,很是同情,于是问他想要什么。年轻人说:“需要十千钱,就可以请医生给我爸治病了。”十千钱对于令仪来说也不是个小数目,但还是如数给了他。邻居的儿子拿了钱刚要走,于邻仪又喊住他:“你家很穷,现在又是深更半夜,你匆匆忙忙地带这么多钱回家,遇上巡逻查夜的盘问你,你怎么说呢?”于是留他在家里过夜,第二天才让他回家。事后,邻居的儿子感到十分惭愧,从此改过自新,像于老伯那样宽厚诚实待人,勤俭持家,成了一个好后生。

(六)梁人窃灌:战国时期,梁国有位大夫叫宋就,就任边地县令,辖区与楚国毗邻。梁国和楚国都种瓜,梁人勤于灌溉,种出的瓜又大又甜。楚人却不浇灌,种出的瓜很不像样,他们还在夜间偷偷地跑去祸害梁人的瓜。梁人发觉后,都磨拳擦掌要报复。宋就说:“别人做坏事,你也跟着做坏事,这是多么偏狭啊!我教给你们一个办法,趁夜晚去给楚人的瓜地浇水,不要让他们知道了。”梁人依言而行,楚人的瓜也长得丰硕甜美了,楚人大为奇怪,楚王说,这是梁人“阴让”。楚人深受感动,谢以重币,从此两地人交情一天天好了。

(七)陶渊明移居:晋代著名诗人陶渊明在一首《移居》诗中写道:“昔欲居南村,非为卜其宅。闻多素心人,乐与数晨夕”,他选择移居南村,是因为他看中了这里有很多“素心人”,希望能和这些人朝夕相处,“素心人”是指内心纯净、朴素之人,陶渊明每日躬耕陇亩、赋诗言志、安于贫、乐于道,也正是这样的人。诗中还记述了他在南村与邻居的友好关系:“邻曲时来往,抗言谈往昔。奇文共欣赏,疑义相与析”,他常与邻居们一起探讨诗文与人生,大家直率地发表自己的见解;有了好文章一同欣赏,有了疑难不解的问题互相切磋分析。人们之间互相帮助,和睦的邻里关系使彼此之间受到道德的熏陶和感染,获益匪浅。

二、有关“睦邻”的四种传统观念

(一)以亲仁善邻为道德态度。所谓亲仁善邻,按我的理解就是将血亲之爱推扩到邻里关系上,以友善的道德态度相互对待。中国传统伦理的基础是一种血缘伦理,由亲爱提升出来的仁爱精神构成了传统道德的精神渊薮和价值基础。邻里关系虽未必必然具有血缘联系,但由于在居住空间上比邻而居,这种地缘关系之成立,实基于彼此相互扶助的需要,尤其是在社会结构相对单一的乡村社会中,地缘关系更具有其他社会关系往往难以替代的现实作用,处理好邻里关系是人们的内在生活需要。那么,以什么样的道德态度来相互对待呢?这就是要以仁爱之心,友善相处,团结互助。你敬人一寸,人敬你一尺;远水难救近火,远亲不如近邻。人们生活中的七灾八难、生老病死都难免需要他人的帮助。搞好邻里关系,不仅基于互利互助的实用功能,而且邻里和睦,自己也心情愉快,有归属感和认同感,从而才会有精神家园之感。试想如果邻里关系如仇敌,那么,居住在这样的环境里人怎么会有好的心态和生活质量呢?

(二)以乡邻和睦为价值目标。之所以如此,这可以从积极和消极两个方面来看。从积极方面看,追求和谐是中国传统社会伦理文化的终极价值目标。和谐不仅包括天人和谐,人自身的心身和谐,更重要的是人际和谐。人与人的和谐, 首先是家庭家族内的和谐,正所谓“家和万事兴”,同时还包括政治意义上的君、臣、民的上下等级和谐,社会阶层的士、农、工、商的和谐等。而邻里和谐则是传统社会和谐的基础和集中体现。因为如前所述,传统中国主要是一种乡村中国,从事政治的人毕竟是少数人,社会阶层的分化也远没有现代社会那么发达,而乡里是否和谐在很大意义上就是社会和谐的体现,如果乡里不太平,那社会就会动荡; 邻里和谐则是日常生活中社会和谐的保证,而且只有邻里团结也才会保证地方安定和谐。乡邻和谐不仅是民众日常生活的精神需要,也被看作是良风美俗,因此,追求乡邻和睦就成为中国传统道德文化的价值目标之一。从消极方面来看,由于邻里关系是百姓经常交往的关系,难免因利益纷争而发生矛盾、引起纷争,这样和睦相处、止斗息争就成为必然的要求和普遍的观念。如湖南甘氏宗族家训有言:“至若邻里,比屋联居,非亲即友。亦宜有无相通,患难相救,以让救争,以礼止暴,乃成仁厚之风。宗族和顺,乡党亲睦,自无盗贼凶恶之徒为之滋扰矣” 。

(三)以相容相让为基本道德。追求和睦,如何能达致这样的目标?这就是要相容相让。相容就是要以儒家所讲的恕道为思想前提,以己之心,度人之心, 对人要有同情心、体谅心,己所不欲,勿施于人,大度容人,严于律己,宽以待人。不仅要有这种伦理态度和思想方法,而且遇到实际利益纷争时,要以相让为德为行。正如古人所说:“礼之用贵于和,礼之实存乎让。”忍和让是处理邻里关系的最好办法,这是古人确信的传统美德。作者少时有一个经验,就是邻居家孩子间如果在一起玩耍时打了架,总是家长斥责自己的孩子并领回自己的孩子以息事宁人,而现在有的家长则是先训别人的孩子甚至帮自己的孩子打打别人的孩子。这不仅不符合传统让德,而且对孩子的教育有百害而无一利。在清代,有一则典型体现邻里让德的“六尺巷”的故事,这则故事有力地说明,邻居关系只有遵循相容相让的道德才会成为友邻善邻。

(四)以相扶相助为伦理义务。如果说相容相让是一种消极性的伦理义务的话,那么相扶相助就是一种积极性的伦理义务。也就是说处理邻里关系,要做到相容相让,这是一种有所守的基本道德,不仅如此,还应该有有所为的积极道德, 这就是要相扶相助。要有无相通,疾病相扶,患难相救。这种相扶相助的道德不仅受到儒家仁爱思想的影响,而且也受到墨家的兼相爱交相利、周穷济困思想的影响。可以说,相扶相助不仅是一种伦理要求,而且实际上在传统中国已经成为民众的生活方式和优良传统。以作者儿时的经验,就经常有孔子所说的向邻人借醋的经验,甚至也常有向邻人借钱借物的事如挑水担、桶、农具等。到现在,有农村生活经验的人都知道,遇到邻居家盖房、结婚、治丧,都是要去帮忙的。这种相扶相助的伦理义务在传统中国还受到官方制度化的保证。如有的朝代就规定,连个人财产处置和出让也必须先家族,再邻人,如果前两种人都不要,才能卖给其他人。又比如,唐代“侍老”制度规定,对年龄在八十岁以上者,给予一名“侍丁”在其身边照顾。开元二十五年(737)的《户令》中规定:“诸年八十及笃疾,给侍丁一人。九十二人,百岁三人。皆先尽子孙,次取亲邻,皆先轻色。无近亲外取白丁者,人取家内中男者,并听。”侍丁按照唐代法令还可以免役。可见唐代“高年给侍”制度旨在通过赋役优免和亲邻关系以达到“老有所养”的社会效果。也就是说,法律规定,如家中有老人而家中无人赡养的,要从邻居中取人奉养。前几年我们表彰的一位道德榜样,是说一位农村妇女几十年养邻居家老人,这种事看来在古代就有法律根据。这说明邻居相扶相助不仅是一种道德要求,在传统中国甚至得到了法律的保障。

三、有关“睦邻”的两份真实调查

(一)邻居变成陌生人——邻里关系成为大城市社会关系中缺失的一环

“隔壁的邻居姓什么、从事什么工作?不知道!楼上楼下的邻居,那就更不清楚了。脸熟的在电梯里碰到点个头,更多的连招呼都不打,见你进电梯了就扭头看别处,或者用警惕的目光上下打量你一番。”提到邻里关系,家住北京市朝阳区某高档小区的沈宁深有感触。搬到这个小区三四年了,除了同住一个小区的好朋友和儿子的幼儿园小伙伴,沈宁基本不认识什么邻居,更谈不上深入的交往了。

一方面感慨邻里关系淡漠,一方面沈宁也有自己的想法:“为什么要认识小区里的邻居呢?我的日常生活里有同学、同事、好友,好像没有什么和邻居交往的必要吧!”沈宁今年34岁,是一家专业网络社区——股社区的创始人。“我在虚拟空间里可以通过跟帖、发帖和陌生人交流,但在现实生活中,不可能主动和陌生的邻居攀谈吧,第一不知道为什么要跟邻居聊天,第二不知道该谈点啥。”

沈宁告诉记者,他小时候住在大学的宿舍楼里,周围的邻居都是父母的同事,彼此之间走动得很多。现在住进了商品房,周围住的全是陌生人,其中许多人还是租房子住的,流动性很强,今天搬进来,过几个月就搬走了,一点信任感都没有,怎么交往?

河北人张阿姨退休后曾来北京和女儿女婿同住,但不到一个月就吵着要回老家。“邻居一个都不认识,每天做完家务就是看电视,连个说话的人都没有。我有次买菜回家时扭伤了脚,一瘸一拐,又拎着好几袋东西,特别希望有人帮一下,可小区里来来往往的邻居没有一个停下来帮忙的。也不怪人家,都不认识嘛,凭什么要帮你?”张阿姨自嘲地说。

中国青年报社会调查中心近日的一项调查显示,参与调查的4509人中,40.6%的人不熟悉自己的邻居,其中12.7%的人“根本不认识”自己的邻居。调查中,34.8%的人表示跟邻居“没有相处活动”,80.9%的人感觉与10年前相比,当下的邻里关系越来越冷漠了。

此外,由于装修、噪音、出租房屋、养狗等因素,邻里关系还出现了急剧恶化的状况。

“楼上邻居把3居室的房子分隔成十几个小房间出租,我在家里的每一个角落都能听到有人走路的声音,严重影响了我们的正常生活。”在海淀区一所高校任教的徐女士对此苦不堪言,和邻居沟通了几次都没结果,还把关系搞僵了,最终惊动了居委会、社区民警来调解。

在北京一家事业单位工作的希红告诉记者,单元楼里住户的关系不太融洽。“有的人垃圾就放门口,发臭了也不扔;还有的人喜欢养狗,大狗不拴起来还随地大小便。”希红说,小区里因为养狗引起的纠纷很多,有一次几个一起玩耍的小朋友被冲过来的大狗吓坏了,养狗的人不仅不道歉,还抱怨他们呆的地方不对,两拨人为此差点打起来。

(二)楼高了,温情为啥少了——邻里关系改变与我国城市化进程及住房体制改革密切相关

“我特别怀念小时候的邻里关系,那时是真正的‘远亲不如近邻’,邻里间不仅彼此关系好,连谁家有几个重要的亲戚都知道。有时候亲戚来了,主人却不在家,邻居都会把亲戚让到自己家好好招待。”北京市民袁女士说,“按说那时谁家经济条件都不宽裕,粮食要凭票供应。可街坊邻居们互相帮助扶持,和睦得像一家人,谁家做了好吃的都要给别人家送点儿。”袁女士很感慨,现在生活宽裕了,住上了高楼、住进了大房子,怎么反而体会不到人与人之间的温情了?

清华大学人文社会科学院院长李强表示,邻里关系发生变化与我国的城市化进程及住房体制改革密切相关。“最近的二三十年是中国城市化的高峰期,城市的范围大大扩张,许多郊区、农村变为了城市,人口流动性也大为增强。城市社区的扩张形成了匿名性社会,这与传统的单位宿舍、四合院、乡村不同,邻里关系也随之发生了改变,人和人之间的关系确实疏远了。”

李强介绍说,传统的城市社区主要分为两种,一种是单位制社区,人们的工作、生活都是一种单位化的关系;一种是街道居委会,将那些不在单位体制内的居民全方位组织起来。上世纪90年代中期,我国的住房体制发生了重大变化,城市居民住房由公有制向私有化、市场化转变,单位制开始解体,很多城市社区重新构建。

“中国的城市人口密度较大,大多数人都住在密集的楼房里,这种居住关系本身就容易引发矛盾。比如说不同人家之间仅隔了一堵墙,漏水了、墙坏了,谁来修?谁出钱?”李强说,住房体制改革之前,房屋由国家或单位拥有,管理、维修等工作都由单位或居委会负责,个人之间没有经济利益纠纷;现在人们居住的大多是商品房,既有私人空间,也有公共空间,房主和物业公司成为所有者和受雇者的关系,人与人之间产生了雇佣经济利益,成为一种市场关系,因此社区关系不像过去那样容易管理。

中国社会科学院社会学所研究员王颖介绍说,我国自古就很重视邻里关系,由邻居组成的社区是最基层的管理组织,如西汉时期的“乡里制”、唐朝的“坊里制”、清末的“保甲制”、新中国成立后的“街居制”等。而现在,“现代城市住房的布局设计,在空间上阻隔了人们的密切交往。加上单元房功能齐全,电话、电视、电脑等媒体的普及,使现代休闲方式多样化,人们足不出户就可以达到交流的目的,这些都减少了邻里互动。”

南开大学社会学系教授唐忠新则认为,现代社会竞争激烈,生活节奏加快,人们很少有时间和机会进行深入的沟通,再加上城市服务业水平不断提高,以前左邻右舍经常要互相帮助,现在有物业公司、家政公司等提供服务,也减少了邻居交往。

四、有关“睦邻”的一个当下感悟

网络时代的到来,改变了人们的交往方式,“邻居”,逐渐成为一个没有温度的词汇。但俗话说:“邻里好,赛金宝”。邻里关系处得好,就可以互为助手、互为依靠,对各家的生活、学习、工作都有益处;反之,邻里关系处理不当,不仅会影响街坊邻里的安定,而且还会败坏社会风气。正所谓:“敦亲为睦邻之本,睦邻为万事之基”。可鉴,学会“睦邻”对于今人而言,仍十分必要!

那么,我该如何克服隔阂与疏离,敦亲睦邻、善化生活呢?

“睦邻”的前提是“敦亲”,就是指要用诚恳真挚的态度对待自己的双亲,也可引申为亲人、亲戚。当然,在当下社会,除了以敦亲之心,睦乃四邻,追求“和而不同”、“求同存异”的君子气度外;要想拥有和睦温暖的邻里关系,还需要正视当下人的生活规律和客观需求。要知道,现代社会人口老龄化、家庭功能弱化,虽然在客观上需要邻里互助。但人们需要的并不是“互动、互信又互扰”的传统邻里关系,而是“互动互信不互扰”的新型邻里关系。所以,与时俱进,在坚守传统的基础上开创更多符合社会潮流的新模式,才是构建当下睦邻文化的关键。(图源网络)