在孩子们心中埋一颗信任中医的种子

让学生理解和认同中医药文化

——中医药文化振兴发展的新使命新课题

编者按:

由创新人才教育研究会、中国妇幼保健协会主办的“中医文化进校园校长研讨会”2月14日在京举行,中医药文化进校园再次引起人们关注。推进中医药文化进校园,能够让学生充分了解认同中医药文化,让这门国粹赢得广泛的受众基础,对于促进我国中医药文化振兴具有长远意义。在实施过程中,如何创新方式方法,让中医药文化精髓对学生产生有益影响?为此,记者走进研讨会,走进学校,聆听专家学者、师生的真知灼见和实践感悟。

让学生理解和认同中医药文化

“如果用一个词形容中医,你会选择哪个词?”在中国人民大学附属中学中医课程的开课问卷中,班主任孙京菊老师如此提问。“同学们选用了济世、玄学、养生、调和、传统、复杂……这些词表达了他们对中医的理解。”在课程中,如何用中医治疗感冒、长痘、头疼、失眠、过敏性鼻炎、脚气、体寒、近视等成为同学们提出最多的问题。从疑问到乐趣,两个学期下来,学生们懂得了很多中医药知识,学会了一些实用的保健方法,甚至有同学自发组织拍摄了中医纪录片《盛世的岐黄》,表达自己对中医的理解和关注。

随着对健康生活方式的追求,人们对传统文化的认识、思考也趋于理性。中医药文化蕴含的思维模式、认知方式、价值取向越来越得到社会大众的理解、认同和接受,民众对中医药知识和文化产品的需求日渐增强。“把中医药引进中小学校园是一种必然趋势,也是教育工作者面临的一个新使命、新课题。”中央文史研究馆馆员、创新人才教育研究会会长刘彭芝坚定地说。

安徽省合肥市一家中医馆,小学生在学习尝试给中药材称重。陈三虎摄/光明图片

“这是一件功在当代、利在千秋的大事”

“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑葚;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了……”谈起鲁迅先生的《从百草园到三味书屋》,中国工程院院士、中国中医科学院副院长黄璐琦有另一种理解——这一段文字里出现了多味中药。

“小小的例子可以看出,中医药文化早已不露痕迹地出现在我们的校园,我们的课堂,我们的教材里,只是未被发现。”黄璐琦院士笑着对记者说。

创新人才教育研究会会长刘彭芝是这次“中医文化进校园校长研讨会”的发起者,她说,“作为教育工作者,我们理应在学生心中植入中医药这样的文化基因,激发、唤醒他们的民族文化自觉与自信。”就在今年1月份,刘彭芝在北京市第十四届人民代表大会第五次会议上提交了一份议案,建议在北京市中小学校、幼儿园普及推广中医药基础知识,并提议推拿等中医养生保健技术进学校、进课堂、进教材。

刘彭芝表示,让中医药进校园,主要目标不是培养出多少个中医药名家,而是发挥中医药文化在教书育人中的独特作用。

福建中医药大学学生在校内中医馆调配中药。新华社发

“中医文化与中华传统文化深度契合,反映出中华文化在把握人与自然关系上的智慧,也让中医超越一般的经验科学,具有人文关怀的文化属性和多元价值,是一种与文化紧密相融的医学科学体系。”原卫生部部长张文康认为,开展中医药文化进校园活动,不仅是应用中医药养生保健的现实需要,更是传承、发展、创新中医科学的战略性需求。“让中医药文化进校园,是一件功在当代、利在千秋的大事。”黄璐琦院士说。

“在孩子们心中埋一颗信任中医的种子”

中医药文化传承是一个由来已久的话题,但让中医药文化进校园还是一件新事。

2012年,北京全面启动了“中医文化进校园”活动,是最早推进中医药文化进校园的城市之一。

“我们提出,要把北京打造成全国中医药的文化中心,这可不光是我们有多少中医专家,有多少中医院,有多少博物馆,关键是得有文化,尤其是让孩子们具备这种文化。”在多年的工作中,北京市卫生计生委党委委员、北京市中医管理局局长屠志涛深有感触。

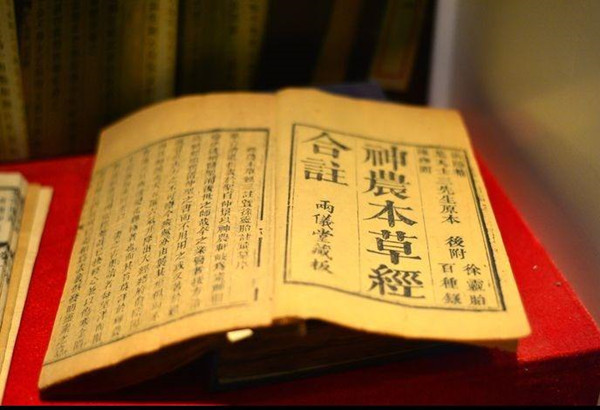

北京市中医研究所副所长李萍希望:“在孩子们心中埋一颗信任中医的种子。”从史家学校的中药体验课程、育才学校的神农本草课程、北京小学的四季课程中……李萍认识到,中医药文化要与教学体系紧密相连,它是一门综合性的课程,是跨学科的,需要由语文、数学、生物、劳动等多门课程综合形成。

西南大学附中学生在实验室开展中医药专项《薏苡种质资源材料组培快繁研究》。资料图片

比如育才学校开设的“敬先农,爱本草”系列课程,分年级进行内容递进的授课:二年级由“京药”开始,种植常用中药,建立校园“盆栽百草园”;三年级在种植“京药”的同时,记录本草的生长过程,四年级学习代茶饮功效、配方及制作工艺,五年级通过参观学习,掌握桑的生长规律、药用价值及桑蚕文化。

北京中医药大学校长徐安龙认为,倡导中医药文化进校园,也不能盲目跃进,必须要遵守严谨、科学的精神,不能把中医讲成一个玄之又玄的东西,它是一门实践科学,不能夸大中医药治愈疾病的疗效,要言之有物、言之有据,切勿把成功个案当作放之四海而皆准的经验。

国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强认为,“可以在学生当中开展中医药知识大赛,如《黄帝内经》知识大赛、《本草纲目》知识大赛等,既可以学习先贤对疾病和健康的认识,又能体会其中的哲学思维、古汉语知识。”

与此同时,大学与中学的合作在加深、加强。在“中医文化进校园校长研讨会”上,中国人民大学附属中学联合学校总校与北京中医药大学、东北育才教育集团与辽宁中医药大学分别签署了合作协议。东北育才教育集团校长高琛表示,将围绕中医药文化核心价值观丰富拓展国家课程,把中医药知识渗透其中;同时,将开设选修课程,把中医药文化中的生命观、健康观、疾病观、治疗观、养生观等内容编制为校本课程。“中医药大学、高校医学院要加强对中医药文化进校园的支持,并在培养师资力量、合作编写教材、共同举办活动等方面提供好服务。我希望经过几年的努力,中小学生能够自觉认同和热爱中医药文化。”徐安龙这样畅想。

振兴发展中医药事业的基础工程

——专家谈如何推进中医药文化进校园

中华传统文化是中华民族生生不息、代代传承的精神血脉。教育是此精神血脉得以延续的载体。推动中医药文化进校园,既有培育人才的现实意义,更有弘扬中华文化的历史意义。日前,记者对话国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强和中央文史研究馆馆员、创新人才教育研究会会长刘彭芝,共同探讨推进中医药文化进校园的方法和路径。

“民族文化传承的根基和希望在孩子”

记者:作为中华优秀传统文化重要内容的中医药文化进校园,对于促进我国中医药文化振兴发展有何意义?

王国强:“蒙以养正”,民族文化传承的根基和希望在孩子。推动中医药文化进校园,有助于增进青少年对中华优秀传统文化的了解和认同,增强学生的文化自信、民族自信。中医药文化具有丰厚的人文精神和哲学内涵,其强调的“天人合一”“阴阳平衡”,体现了中华文化“道法自然”“和合致中”的核心哲学智慧,是中华优秀传统文化传承和传播的重要抓手和路径。基础教育是国家发展的基石,具有传承传统文化精粹的责任和义务。有针对性地开展中医药文化进校园活动,发挥其在儿童潜能开发、人格培养、道德塑造等方面潜在的巨大作用,有助于延续中华文化基因,培养青少年的民族自信心和自豪感,从而树立中华民族的文化自觉和文化自信,提升国民人文素养、文化修养和道德水平。

刘彭芝:中医药文化博大精深,是道与器、科学与人文、技术与哲学的完美结合。在这里,有古代仁人志士“不为良相,便为良医”的宏伟人生观,也有绵延五千年的“天人相应”的深邃哲学智慧。我们应该引领学生走进中华文明的殿堂,汲取优秀传统文化的精华。要让学生切身感受中医药文化,学会在人与自然的和谐中健康成长,与天地共和,与四时同序;学会在身心的和谐中健康成长,以心理和情志统帅身体四肢,以养生来强体;学会在人与社会的和谐中健康成长,辩证地看问题,全面地看问题,做到中正、中庸、中和。让中小学生从小就了解中医药、相信中医药、运用中医药,这既是培养孩子们中国情怀和文化自信的重要内容,也是振兴发展中医药事业的基础工程和长远之策。

“目的并不在于培养未来的小郎中”

记者:对于推进包括中医药文化在内的传统文化进校园,社会已经达成共识,但关键是以什么样的方式进校园,才能激发学生学习的主动性和积极性,真正让中医药文化精髓植根于学生头脑中?

王国强:推动中医药文化进校园,要积极开阔思路,采取不同的路径,将继承优秀传统文化、掌握中医药知识技能,培养健康学习生活方式,有机地结合起来,可以编写适合青少年的中医药读本、中医药动漫等,也可以依托各级中医药文化宣传教育基地,如中医药博物馆、中药标本馆、国医堂、中医院,组织开展形式多样的中医药文化科普教育活动,还可以通过青少年感兴趣的方式,开展丰富多彩的第二课堂活动,多种形式加强互动与体验,让青少年深入到实践中汲取中医药知识,感受中医药文化的博大精深。中医药文化进校园,主要目的并不在于培养未来的小郎中,而是要让这门国粹赢得广泛的受众基础,同时普及健康养生知识,提高祖国下一代的身心素质,使学生们一生受益。

刘彭芝:中医药学是一门大学问,非常深奥、专业,考虑到中小学生的身心发育特点,在教学内容遴选、教学方式实施上等应慎重。经过亲身体验和反复调研,我认为可从普及中医养生保健手法切入。中医养生保健手法体现了中医药学的精华,有着很强的可操作性,适用于每一个人,既可保健强身,也可防病治病。通过中医推拿手法的科学普及,让中小学生认识中国古老的推拿术,了解人体的一些常用穴位,以及如何应用简单的推拿操作方法来预防和解除诸如头痛、感冒等常见不适。在帮助中小学生学习文化知识的同时,还可以在学校里为同学服务,增进小伙伴之间的友谊;在家里为长辈保健,尽小辈的一份孝心,加深与家人的感情。

少些过于高深的知识传授,多些文化诠释和科学普及

记者:中医药管理部门和学校应该从哪些方面做好中医药文化进校园的工作?

王国强:首先,中医药文化进校园属于一项开创性工作,在工作伊始就要做好顶层设计。根据各地区实际情况,各阶段儿童特点以及不同的教学需求,开展中医药文化课程体系的规划、教材编制、教学模式研究等工作,构建能听懂、有特色、重体验的中医药文化阶段的课程体系。在工作推进中注重师资培训、强调辨材施教、重视课程设计,既要积极地发挥教师的主导作用,也要明确学生的主体地位,同时,还要重视教学活动的载体作用,要统筹调动多部门、多方面的力量,形成合力共同推动中医药文化进校园。其次,要根据不同阶段学生的特点和接受程度,设计恰当的中医药文化进校园的模式。在课程内容设置上,应该少一些过于高深的知识传授,多一些和孩子们的日常生活息息相关的东西,在培养健康生活方式的同时,提升中华传统文化的素养。比如,对于学龄前儿童,可以以兴趣吸引为主,通过设定不同健康教育主题,讲授中医药文化科普故事。在小学阶段,建议以接触体验为主,通过种植中草药、学习眼保健操等中医按摩方法和参与校本课程讲座,提高学生动手能力,养成观察意识,培养对我国传统文化的热爱。在中学阶段,以探索思考为主,通过中医药文化专题讲座、研究性课程和社团实践,了解中医药文化内涵、扩展自身视野、提升道德修养。

刘彭芝:首先,政府相关部门组织一批中医药专家潜心研究,编写一套适合中小学幼儿园各个学段特点、简单易懂的中医药文化教材。其次,政府支持中小学校、幼儿园与中医药大学、综合性医学院、中医药研究所等部门之间的合作,促进中医专家与学校教师形成工作团队,定期对教师开展培训,培养一批精通中医药文化知识的教师。最后,中小学校、幼儿园,要尝试以校本选修课的形式开设推拿等中医养生保健技术的课程。

中医药文化进校园的“重庆实践”

为完成综合素质实践课题《缙云黄芩的抢救性保护和快速繁殖》,西南大学附中高二年级学生熊安琪等3名同学跟随指导老师在重庆北碚缙云山国家森林公园翻山越岭。“我们走了很多地方,才发现不足10平方米的缙云黄芩生长地。了解了中医药文化知识,收获满满。”熊安琪说。

2015年6月,北碚区按照城乡结合、中小学兼顾的要求,在5所中小学开展中医药文化进校园活动。北碚区政府为此设立了50万元的专项资金,作为中医药文化资料编印、师资培训、试点学校中医药文化建设等的工作经费。通过近两年的试点,全区已逐渐把中医药文化融入教育体系之中。

“探索表明,中医药知识不仅在日常生活中有用,中医药的一些理念对培养学生的创新思维也大有帮助。”北碚区教委副主任罗菁向记者介绍。

但是,在推进中医药文化进校园伊始,由于无经可取,只能“摸着石头过河”。北碚区卫计委副主任汪力华表示,活动筹划时就面临着“无专门教材、无专业师资、无可用课时、与目前提倡学生减负有冲突”四大难题。

汪力华当时就感到,要解决这些问题,必须招募一大批懂中医、爱中医的教师,组成专职的专家队伍和师资队伍,吸纳更多的教辅编写团队,用青少年喜闻乐见的漫画、小故事、歌谣等形式,使抽象枯燥的中医药知识变得通俗易懂、妙趣横生。

但是,光讲中医药理论知识是不够的。通过校内中医药知识普及与“走出去”体验、研究相结合的方式,才能真正激发学习兴趣。

根据学生心理、生理特点与知识的接受度,5所试点学校按照小学低段(1至3年级)、小学高段(4至6年级)、初中阶段、高中阶段四个阶段,分层次地安排了中医药文化和保健知识的讲座,并且各试点学校还组织学生到重庆市中医药文化基地、重庆市自然博物馆、西南大学药学院等地参观学习。“学校连续几年的寒暑假都把‘寻找家乡的中药材’项目作为假期综合素质实践的必修课程,鼓励同学们进行研究性学习,取得了很好的效果。”西南大学附中课程研发中心主任罗键告诉记者。(张国圣 李宏)

(来源:光明日报)