著观华夏·滁州丨《醉翁亭记》迷中醒 《儒林外史》暗中明

编者按语:

山水之间,藏人生百慧。九百七十二年前,被贬为滁州知州的欧阳修,以一篇《醉翁亭记》让安徽滁州琅琊山上的这座小亭闻名遐迩,文中一句“醉翁之意不在酒”更尽得山水之乐,与“德惟善政,政在养民”的太守情怀。本期《著观华夏》就与您聊聊安徽滁州、聊聊醉翁亭。

要点速读:

●《醉翁亭记》全文403字,以一个“乐”字,尽彰太守情怀!

●醉翁亭为欧阳修好友,琅琊寺主持僧智仙和尚所修。

●醉翁亭为中国四大名亭之首,距滁滁州城约5公里。

●写有《儒林外史》吴敬梓是滁州人。

●欧阳修知滁州时,还写有一篇《丰乐亭记》。

名著欣赏:

《醉翁亭记》为宋代北宋文学家欧阳修创作的一篇散文,成文距今已972年。全文403字,以一个“乐”字,尽彰太守情怀!其全文如下:

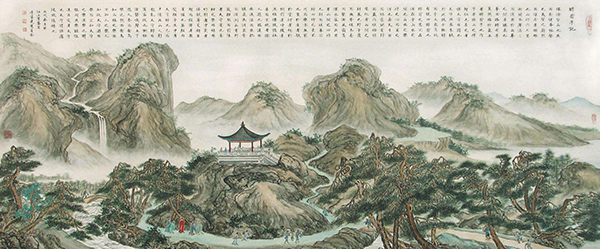

环滁皆山也。其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。作亭者谁?山之僧智仙也。名之者谁?太守自谓也。太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥。酿泉为酒,泉香而酒洌;山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

典故探源:

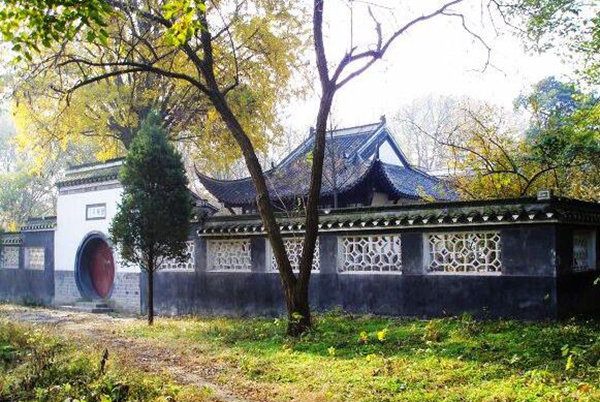

庆历五年春,欧阳修由于声援范仲淹等人,参与推行新政的北宋革新运动,再遭贬斥,出知滁洲。在滁州欧阳修还认识了琅琊山琅琊寺主持僧智仙和尚,并很快结为知音。为了便于欧阳修游玩,智仙特在山麓建造了一座小亭,欧阳修亲为作记,这就是有名的《醉翁亭记》。当时“庆历新政”的失败,使他感到苦闷;而他在滁州实行的宽简政治,又使得当地人过上了一种和平安定的生活;这便是他写作《醉翁亭记》时的心情,悲伤又有一份欢喜。此外,欧阳修不仅在此饮酒,也常在此办公。有诗赞曰:“为政风流乐岁丰,每将公事了亭中。”

地名小志:

地处琅琊山的醉翁亭为中国四大名亭(滁州醉翁亭、北京陶然亭、长沙爱晚亭、杭州湖心亭)之首,距滁滁州城约5公里。这一带古称摩陀岭,后因东晋琅琊王避难于此,改称“琅琊山”;为我国24座文化名山之一,为皖东的游览胜地。包括琅琊山、城西湖、姑山湖、胡古等四大景区,面积115平方公里。主要山峰有摩陀岭、凤凰山、大丰山、小丰山、琅琊山等。山间还有丰富的人文景观,有始建于唐代的琅琊寺,有卜家墩古遗址留下的大量古迹和文物,还有著名碑刻唐吴道子画观音像、唐李幼卿等摩崖碑刻近百处。唐宋著名文人雅士如韦应物、欧阳修、曾巩、苏轼、宋濂等趋之若鹜,均以诗文纪其胜。

此处先贤:

滁州集吴风楚韵,气贯淮扬,接壤金陵西北,为六朝京畿之地,自古有“金陵锁钥、江淮保障”之称,著名历史人物更是层出不穷。就当地先贤看,最当为世人铭记的,就是清末小说家,写有《儒林外史》吴敬梓了。他一生经历了清朝康熙帝、雍正帝、乾隆帝三代,当时,以科举制为害最深,影响最广,使许多知识分子堕入追求利禄的圈套,成为愚昧无知、卑鄙无耻的市侩。吴敬梓看透了这种黑暗的政治和腐朽的社会风气,所以他反对八股文,反对科举制,不愿参加博学宏词科的考试,憎恶士子们醉心制艺,热衷功名利禄的习尚。他把这些观点反映在他的《儒林外史》里。他以讽刺的手法,对这些丑恶的事物进行了深刻的揭露和有力的批判,显示出他的民主主义的思想色彩。

拾遗附录:

欧阳修知滁州时,在琅琊山还建了一座丰乐亭,并写下了《醉翁亭记》的姐妹篇——《丰乐亭记》,文中一句“欲问其事,而遗老尽矣!”亦多为后世学者所传颂。后来苏东坡又把《丰乐亭记》全文书刻于亭中石碑上,供人阅读和欣赏,留下了“欧文苏字,珠联璧合的稀世瑰宝。有好此者,不妨寻来一读。(图源网络)