古今论衡·祖根丨炎黄作为人文始祖的意义

由于人名、族名、图腾名、宗神名可以同一的缘故,所以黄帝、炎帝等名号是一个沿袭性的名号。也就是说,作为一个个人只能生存几十年或百余年,但是作为族团却可以存在几百年或几千年,它的名号是沿袭性的。

炎帝、黄帝等名号既是人名、族名、图腾名、宗神名的同一,也是民族融合的结果。黄帝号称轩辕氏,又号称有熊氏,已经说明他不是一个人,也不是一个氏族。《国语·晋语》说:“凡黄帝之子二十五宗,其得姓者十四人,为十二姓:姬、酉、祁、己、滕、箴、任、荀、僖、姞、儇、依是也。”我们知道,上古每一姓就是一个血缘姓族,黄帝族有十二姓,则说明黄帝族至少是由十二个姓族融合而成的一个庞大的部族集团,它们的共同点是都尊崇“天”,天为其宗神乃至成为至上神,所以我认为以黄帝为宗神即以天为宗神的部族集团的出现是民族融合的结果。

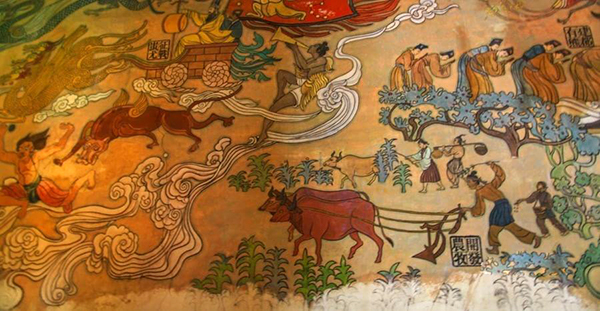

炎帝的情形也是这样。炎帝为姜姓,又号称“烈山氏”“历山氏”“连山氏”“魁隗氏”等。炎帝族崇拜火,崇拜羊,崇拜蛇龙,也崇拜山岳。如《左传》昭公十七年郯子说:“炎帝氏以火纪,故为火师而火名。”再如炎帝族后裔共工氏,《左传》昭公二十九年说:“共工氏有子曰句龙,为后土。”《山海经·大荒北经》也说:“共工之臣名曰相繇,九首蛇身,自环,食于九土。”反映出炎帝后裔共工氏崇拜龙、以蛇龙(即无爪之龙)为图腾的情形。《左传》中还有姜姓炎帝族(姜炎)崇拜山岳、以山岳为图腾的记载,如《左传》庄公二十二年曰:“姜,大岳之后也。山岳则配天。”所有这些都说明炎帝族的崇拜和图腾也是多元的。而从炎帝族的分布上看,既有活动在北方的炎帝族,也有活动在南方的炎帝族。所以,我主张炎帝族也是民族融合的结果。

从上古的炎黄族到今天的中华民族,中华民族在其形成和发展的过程中采取滚雪球式的方式,经历的四个大的阶段:这就是由上古的炎黄族,发展为夏、商、西周、春秋、战国时期的华夏族,再发展为秦汉时期的汉民族,并在秦汉时期统一的多民族国家的基础上产生了“正在形成中”的中华民族。这其中值得强调的是:上古社会的黄帝族、炎帝族构成了夏朝到春秋战国时期华夏民族的主干,但这一时期的华夏民族的成分已经是多元的,它们对于民族一体感的认同在于以中原为核心的先进的华夏文化。秦汉时期的汉民族,是在春秋战国时期以中原为核心的华夏民族的基础上,融合了众多其他民族和部族而形成的。秦汉以后,无论是因北方的少数民族入主中原,还是因汉民族政权南移,都使得不同的历史时期有不同的民族融入汉民族之中,庞大的汉民族本身就是经滚雪球式民族融合而发展起来的,它的血缘成分是多元的。无论是华夏族还是汉族,它并非纯粹意义上的血缘民族,而是一个文化民族。

基于上述认识,我们今天无论是对炎帝和黄帝的祭拜,抑或是对于历代有关炎黄文化文献的梳理,还是对炎黄文化的义理与价值的阐释,以及面向海内外的传播,都应该站在中华民族和中华文化的“人文始祖”的立场上,站在炎黄文化是中华文明史的龙头文化的立场上。(作者系重庆师范大学特聘教授、中国社会科学院学部委员 图源网络)

(来源:光明日报)