悦读 | 重返文学的正典时代!

作者:三联生活周刊编辑:张艳萍 夏云云发布时间:2020-08-14 13:41:27

人们常常怀念过去,尤其是记忆中那些朝气蓬勃的日子。

那时候,人们谈诗,谈的是北岛的“杯子碰到一起,都是梦破碎的声音”;

人们唱歌,唱的是心中的力量,“我感觉你不是铁,却像铁一样的强和烈”;

人们聚在一起,简单,纯粹,积极向上,聊起天来,讲的是未来、理想与希望。

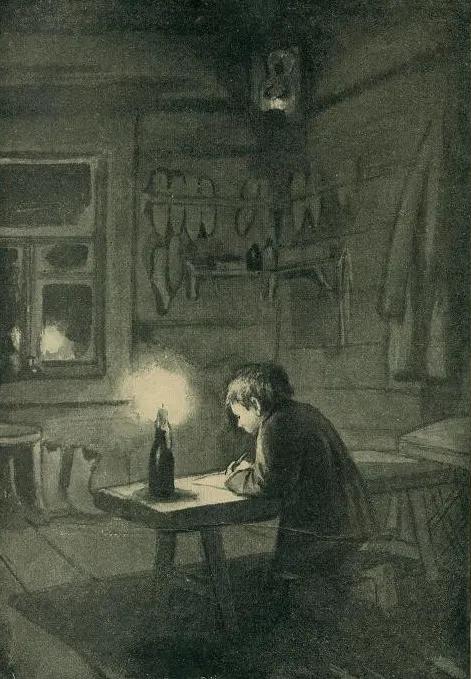

孩子们在书店里可以读到狄更斯的《雾都孤儿》,朦朦胧胧时,就有了对外国文学名著的初启蒙;稍大一些的,可以在课本上读到催人泪下的《万卡》,也可以在老师指导下去读《欧也妮·葛朗台》;就连司汤达的《红与黑》,托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》这样让人敬畏的世界名著,我们那时翻阅它们的次数,也比现在要多得多,甚至读得也更为自然随意;那时候读书不需要多么好的环境,却总是能读进心里(日本摄影师秋山亮二作品)我们可以花一整天的时间泡在小书店里,细心体会书上的一言一语,也可以自由地遐想欧也妮的爱情,于连的野心,皮普和乔的暖心相处······书中的这些人物,可以是我们的小伙伴,也可以成为我们精神上的导师,那时候的我们,跟世界名著之间的距离似乎没有今天这么远。互联网时代的今天,信息非常充裕,看似一切都变得近了,但生活的那股舒服劲,却远了。其实,再微妙不过的启示,还是藏在我们当年读过的那些经典名著里。就像前面所提到的《雾都孤儿》、《红与黑》、《安娜·卡列尼娜》······这些书,至今没有人敢夸下海口,说自己能彻底读懂。它们出自大众“最熟悉的陌生人”之手,这些人是世界文坛的启明星,也是后世一直没有超越的巅峰,他们的名字,几乎是无人不晓:歌德、巴尔扎克、托尔斯泰、司汤达、狄更斯、契诃夫······我们在他们用心写就的文学作品里,曾经收获过最初、最单纯的感动,是他们用珍贵的文字告诉我们:人,如何凭借自己的双眼双手、凭借自己最直接的感受、凭借自己一次次地思考与调整人生方向,实打实地面对现实生活。我们或像《红与黑》里的于连那样,聪明,有实力,但也会在纠结与愤懑中,一点点地为现实做出妥协;我们或像《远大前程》里的皮普那样,有一点虚荣心,有一点骄傲,走过弯路,迷失过自己,但最终还是因为看见自己的初心,得以拔出生活的泥潭。这些经典,让我们体验到了一段段真实、完整的人生,也让我们看见了不同的人内心深处最私密的呓语;它们也让我们知道,人的内心总是有一股蓬勃的力量,无论面对什么样的现实,它都能够被释放出来。

这些名著,都来自身为西方文学时代巅峰之一的19世纪,这是一个文学佳作不断涌现的时代,也是一个充满别样气质的时代。在这里,我们将进一步读懂经典,透过文字和文学家本人,进行一场深度理解人类、理解生命力量的旅程。

文艺复兴时期的代表作家薄伽丘,也还只能“简单地叙述一些行动与冒险经历”;直到18世纪中叶,小说才被“推上了探究人的内心生活之路”;而19世纪的小说,在这些不世出的文豪手中,一下子就来了个大飞跃,文学的厚度也一下子增加了百倍——巴尔扎克以“文学界的拿破仑”的身份横空出世,今天的人也还无法想象,他究竟是如何把一部小说写成厚厚的社会史的;托尔斯泰则是公认的西方长篇小说集大成者,他在书里思考生与死的话题,影响度之广,以至于世界各地出现了许许多多的“托尔斯泰主义者”;司汤达一手开创了后世“心理小说”的先河,我们现在读的后现代小说、意识流小说、心理小说,都发源于此。英国人最爱的大文学家之一狄更斯、悬疑小说鼻祖爱伦·坡、唯美主义作家王尔德、“散文的莎士比亚”简·奥斯丁······这一系列让人耳熟能详的名字,都是一座座不可逾越的丰碑。19世纪文学的经典魅力,尤其凸显在“人”身上,要想看一个人真实的内心、完整的成长轨迹,读这些书准没错。在写第一个字母以前,他担心地朝门口和窗户看了几眼,又斜着眼看了一下那个昏暗的神像,神像两边是两排架子,架子上摆满了楦头。他叹了一口气,跪在作台前边,把那张纸铺在作台上。

“亲爱的爷爷康司坦丁·玛卡里奇,”他写道,“我在给您写信。祝您过一个快乐的圣诞节,求上帝保佑您。我没爹没娘,只有您一个亲人了。”

——契诃夫《万卡》

它们叙说人的心理,老辣得仿佛开了上帝视角,没有一丝内心活动能瞒过它们的眼睛:

当他的对手经过一番勾心斗角的谈判,自以为没有露出半点口风,而其实已经给他摸清底细,他却回答说:“这事我得跟内人商量商量,现在不能作出决定。”他的妻子早已给他压迫得成了百依百顺的奴隶,在生意上却是他最合适的挡箭牌。

——巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》

它们传达人生活着的现实环境,更是让人分分钟身临其境:

维里埃算得弗朗什-孔泰最漂亮的小城之一。

一幢幢房子,白墙,红瓦,尖顶,展布在一座小山的斜坡上。茁壮的栗树密密匝匝,画出了小山最细微的凹凸。城墙下数百步外,有杜河流过。这城墙早年为西班牙人所建,如今已残破不堪。

——司汤达《红与黑》

论真实、论完整、论力度,后世的西方文学家,几乎没有能与他们相比的,以至于后来的小说家,为了在他们的影子之下,凸显自己的存在感,“干脆取消主题、情节、人物塑造、内心分析、情景描述及一切带感情色彩的语言”,甚至“绝望”到主动废除文中的标点和段落。然而,读懂这些经典的人都知道,无论再过多少个一百年,这些书也不会为人所忽视。时间不会冲刷、抹平它们的高度,反倒只会让它们愈显巍峨。

(来源:三联生活周刊)

更多精彩内容,欢迎持续关注

编辑:张艳萍 夏云云

一审:万顺

二审:彭军燕

签发:格桑梅朵

投稿、商务合作:微信zhsdw-no1