观注丨张伯驹与潘素:最好的爱情,是我懂你

百字观:“张伯驹先生诞辰120周年纪念展”亮相故宫

4月2日,由故宫博物院、张伯驹潘素文化发展基金会、中国国家博物馆、吉林省博物院共同举办的“予所收蓄 永存吾土--张伯驹先生诞辰120周年纪念展”在北京故宫博物院开幕。据了解,本次展览的展品达33件(套),是张伯驹鉴藏书画的一次大汇聚,展览将持续至5月6日。张伯驹是谁?他为什么让人如何怀念与敬仰?作为“最后的名士”,他身上又有哪些善德,值得我们观鉴呢?

善德注:最好的爱情,是我懂你

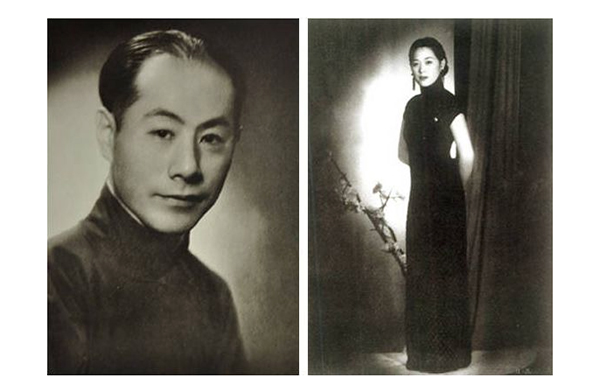

张伯驹(1898年3月14日—1982年2月26日),原名张家骐,字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。张伯驹先生是收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家,也是近代史上最具传奇色彩的文化名人之一。他曾为保护祖国文物不外流,变卖家产,亦曾于建国后,陆续将自己倾尽毕生心血与财产收藏、珍护的大量国宝书画捐献或转让给国家。这一收一献,充分体现了一代名士的大德懿行,故被启功先生誉为“前无古人,后无来者,天下民间收藏第一人”。当然,张伯驹最为世人称道的,除了爱国之藏,还有他与潘素的传奇爱情。

一九三二年,年方34岁的张伯驹,在上海与当时名为白琴的潘素偶然邂逅,这位已有三房妻妾,在红粉群中阅尽人间春色的大公子,立时被17岁少女的美颜芳姿,以及优雅的琴艺,把神魂狠狠地勾了过去,彻底拜倒在她的石榴裙下。于是,只分别几日之后,就写了给潘素的第一首词:“明月,明月,明月照人离别。柔情似有还无,背影偷弹泪珠。珠泪,珠泪,落尽灯花不睡。”

后来,当时已与潘素共同涉入爱河的张伯驹,因种种原因,独自一人怅然若失地返回北平,回京后,不顾舟车老顿,就提笔写下了一首《浣溪沙》:“隔墙笙歌隔寺钟,画阑北畔影西东,断肠人语月明中。小别又逢金粟雨,旧欢却忆玉兰风,相思两地总相同。”好的结果,总源于发觉后的坚持与努力。一九三五年,张伯驹与潘素在苏州举行了婚礼,才子佳人,自然引得旁人羡慕,张伯驹也更是欣喜不已。

如果说潘素是因张伯驹对她有救命之恩才委身相嫁,那接下来的事可谓是患难见真情,一九四一年的时候,汪伪政府的一个师长绑架了张伯驹,并向潘素索要赎金三百万,否则就撕票,一个弱女子面对这种事情自然有些慌张,此时的家中早已不可同日而语,张伯驹仅有的积蓄都拿来买收藏品了,这么一大笔钱实在是困难。一方面家里没有现金赎人,一方面心爱的藏品又不忍变卖,那都是张伯驹的命。万分痛苦之下,潘素决定这样做:一是托朋友打探消息,找关系上下打点。二是变卖自己的首饰,紧凑赎金。最终在潘素和朋友们的努力下,赎回了张伯驹,代价是四十根金条。也正是经此患难,所有人对潘素的临危不乱和不离不弃大加赞赏,而张伯驹也是十分感动,对潘素更是刮目相看。

1967年之后,张伯驹这个曾经的贵气公子变成了落魄老叟,潘素却仍然不离不弃,通过替人画书签赚钱养家。1975年,在张伯驹年近耄耋,与爱妻潘素小别,到定居西安的女儿家里暂住,即便是短暂的分别,他对她还是情深款款,写了首《鹊桥仙》给她:“不求蛛巧,长安鸠拙,何羡神仙同度。百年夫妇百年恩,纵沧海,石填难数。白头共咏,黛眉重画,柳暗花明有路。两情一命永相怜,从未解,秦朝楚暮。”那时候他们的婚姻已将近四十年,却仍相濡以沫,爱意不减当年。七年后,他去世。再过十年,她也随之而去。

对于张伯驹与潘素的姻缘之美,作家李筱懿曾说:实际上,幸福女人的背后都有一个本质不错的,智慧的,很替妻子着想的丈夫,这不是靠女人调教就能调教得成的。这样的男人,懂得欣赏女人的优点,包容女人的弱点,甚至,他们如同一支点石成金的妙笔,发觉女人自己都意识不到的潜能与才华,把女人发掘成一座宝库。当然,有慧心的女人懂得回应。是的,是回应而不是回报,回报带有太多的沉重和目的性,而回应,恰如春天里的一缕清风,撩拨得人心尖酥痒:我明白你对我的好,我将尽我所能给予你更多的好。婚姻是懂得,是珍惜,更是成全。如此的婚姻关系,怎能不是良性循环呢?(图源网络)