观注·田汉丨此人之必不死 此民族之必不亡

百字观:田汉先生诞辰120周年

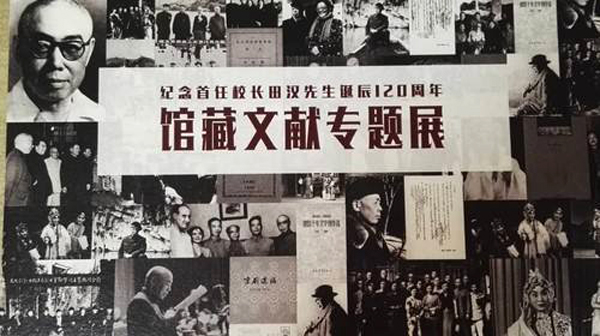

2018年是我国著名戏曲教育家、戏曲剧作家,中国戏曲学院前身——文化部戏曲改进局戏曲实验学校首任校长田汉先生诞辰120周年,中国戏曲学院将通过举办学术研讨会、纪念演出、馆藏文献专题展览等一系列活动,以表达对先贤的追思、研学与传承。其中,“田汉馆藏文献专题展”已于6月28日在中国戏曲学院图书馆开幕,分为“田汉著述”“田汉研究”“校戏《白蛇传》”三大板块,将持续展出至7月12日结束。

善德注:此人之必不死,此民族之必不亡

田汉出生在贫苦的农民家庭,父母为其取名田寿昌,就是希望他寿命绵长、家业昌盛。但现实却并未如父母所愿,田汉9岁时,父亲病逝,母亲孤苦一人带着小田汉几经搬迁、艰难度日。这不仅让他从小饱尝了人间疾苦,更让他在骨子里养成了追求正义、痛恨压迫的思想。

在故乡,至今还流传着田汉读书明志的一段佳话。7岁那年,田汉转到一所私塾就读。有一天到高年级班旁听,正巧先生在讲文天祥《正气歌》,读到“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”时,便随口问旁听的田汉“听懂了吗”,田汉不假思索地回答“文天祥是好人,不怕死,不投降”,先生又问“我们遇到那样的境况应该怎么办”,田汉大声回答道:“我们也应该尽节。”七岁孩童能出此言,先生又惊又喜,从此更加疼爱有加。

在田汉成长过程中,有两个人极为重要:一个是他的母亲易克勤,穷其一生,抚养、支持、理解田汉,被戏剧界尊称为“戏剧妈妈”;一个便是他的舅舅易象。1916年,18岁的田汉随易象去日本留学,在易象的启迪下,田汉在东京加入由李大钊、王光祁等人发起、组织的“少年中国学会”,开始注意研究一些社会问题,这也是田汉思想的一个重要转变。俄国十月革命胜利后,田汉即写了一篇文章《俄国今次之革命与贫富问题》,受到李大钊的称赞并从北京“写信来鼓励”田汉。在《平民诗人惠特曼的百年祭》一文中,田汉更鲜明地写道:“我们‘老年的中国’因为灵肉不调和的缘故已经亡了。我们‘少年中国’的少年,一方面要从灵中救肉,一方面要从肉中救灵。……我们中国少年所确信能够救‘少年中国’的就只有‘民主主义’一服药。”言辞之犀利,思想之激进,爱国之热切,可见一斑。

从日本回国后,田汉在从事文艺创作的同时,开始积极参加政治活动。1930年3月,他以发起人之一的身份参加了中国左翼作家联盟成立大会,并被选为以鲁迅为首的7人执行委员之一,足见田汉当时的地位和影响。1932年,经瞿秋白介绍并亲自主持仪式,田汉加入中国共产党,从此把自己的一生交给了党、交给了革命,并始终站在斗争的最前沿。

当时的音乐界,有一些人滥写“靡靡之音”,严重腐蚀着人民的战斗意志。田汉很是愤慨,决心写一些能够唤醒民众斗志的歌曲,以实际行动给那些人以“还击”。恰在这时,他接手创作一个以抗日救亡为主题的电影剧本《风云儿女》。有一天,他突然文思泉涌,想写首电影主题歌。由于当时手头找不到纸,匆忙中便把一段歌词写在了一个香烟盒的锡箔衬纸上。这首写在烟盒上的词,便是我们今天的《义勇军进行曲》歌词。著名画家徐悲鸿第一次听到《义勇军进行曲》时,就曾激动地说:“消沉的民族里,乃有田汉的呼声,闻其词调,当知此人之必不死,此民族之必不亡。”(图源网络)