启功:能与诸贤齐品目 不将世故系情怀

大师 启功

题记:

启功先生有一方古砚,上有铭曰:“一拳之石取其坚,一勺之水取其净。”这就是他的书斋“坚净居”和自号“坚净翁”的由来。当然,这“坚”、“净”二字也是启功先生为人自带的真实写照。对于这位心善如佛的老人,不论是他生前还是现在,很多人都对其能产生一种发自肺腑的崇拜;崇拜他那隽永洒脱的法书、敬仰他那博大精深的学问,当然,还有他那谦和慈祥、淡泊名利、虚怀若谷、包容无际,这种近乎完人人格魅力。

启功先生是一部书,读之受益,永读永益。正如他的书法,“不仅是书家之书,更是学者之书、诗人之书”。那么,如果非要用只言片语概括先生该怎么说呢?我想除了“坚净”就是他生前写的那幅对联了——“能与诸贤齐品目,不将世故系情怀。”

晚年的启功

家学雄厚 馀事无别唯做做诗

启功,字元白,也作元伯,号苑北居士,满族人,中国当代著名书画家、教育家、古典文献学家、鉴定家、红学家、诗人,国学大师。

启功先生全名为爱新觉罗·启功。其先祖是雍正之子,乾隆之弟。但是到其高祖父这一代,因不是正室生的嫡系长子而列入旁支,从而跟着出身侧室的母亲搬出王府。但他在所有的书画、著作、文章和书信中,从未用过“爱新觉罗”。后来家道中落,为谋职求生,赡养老母与姑姑,不再受人资助,启功便隐去皇室姓氏,独创“启”姓。对于这一点,启功先生曾自述缘由:“我既然叫启功,当然就是姓启名功。有的人说您不是姓爱新觉罗吗?现在很多爱新氏非常夸耀自己的姓,也希望别人称他姓爱新觉罗;别人也愿意这样称他,觉得这是对他的一种恭维。这实际很无聊。事实证明,爱新觉罗如果真的能作为一个姓,它的辱也罢,荣也罢,完全要听政治的摆布,这还有什么好夸耀的呢?何必还抱着它津津乐道呢?这是我从感情上不愿以爱新觉罗为姓的原因。”

启功不满周岁时,父亲便离世。但基于家学渊源,在祖父及其门生的刻意指点和悉心培养后,中学毕业的启功便在古典诗词和经史辞章上脱颖而出了。后经曾祖父的老世交傅增湘先生的举荐,启功先生得以结识辅仁大学校长陈垣先生。陈校长对他的评价是“写、作俱佳”,并三次力荐启功进入辅仁大学。抗战争胜利后,先生在辅仁大学晋升为副教授,先后教授过“国文”、“中国文学史”、“中国美术史”、“历代韵文选”、“历代散文选”等课程。由于他学识渊博,讲授得法深受学生爱戴,并被北京大学聘为兼职副教授,讲授“美术史”。 1952年,全国高等院校进行院系调整,辅仁大学与北京师范大学合并,启功先生到北京师范大学中文系任教,讲授“中国古典文学”。1982年,他创立了北京师范大学古典文献学专业硕士点。

启功先生是一位成名已久的画家。他从小受祖父的熏陶,酷爱绘画。专家评论他的画最突出的特点是:“以画内之境求画外之情,画境新奇,境界开阔,不矫揉造作,取法自然,耐人寻味”。当然,启功先生扬名在外的另一个重要原因是其书法功底的深厚。先生高度的书法成就既来自他的才分,更来自他的勤奋。他临习了大量碑帖,尤以临习赵孟頫、董其昌、柳公权、欧阳詢、智永等最勤,积淀了深厚的功力,并结合自己的审美情趣,最终独树一帜,成为大家。他的书法作品,无论条幅、册页、屏联,都能表现出优美的韵律和深远的意境,内紧外放的结体,遒劲俊雅的笔画,布局严谨的章法,都达到了炉火纯青的高超水准,形成一家之风,被人们奉为“启体”。书法界评论他的书法作品为:“不仅是书家之书,更是学者之书,诗人之书,它渊雅而具古韵,饶有书卷气息;它隽永而兼洒脱,使观赏者觉得余味无穷,因为这是从学问中来,从诗境中来的结果”。

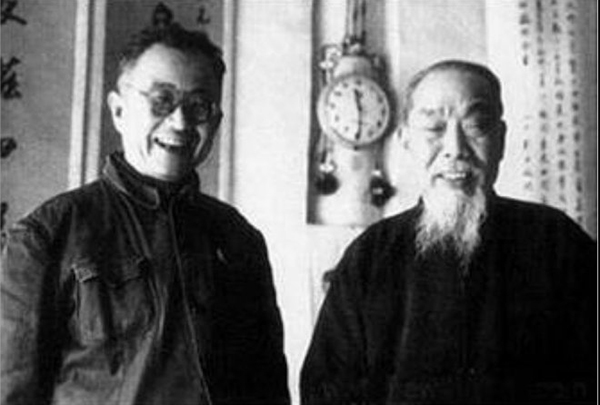

启功与恩师陈垣

仁者谦光 一生事业只关师

书法家,文物家,史学家,所有的光环在他看来都是“副业”。他说:“我的主业是教师。”但他又从不以“教人者”自居,而总是那样谦虚自抑,不让人称是他的“学生”。

启功年幼时,祖父疼爱他,让他拜雍和宫的老喇嘛为师。1岁丧父,10岁时又失去曾祖父、祖父。因偿还债务,家道已经败落得一贫如洗,以致启功无力求学。在曾祖父门生的帮助下,他才勉强入校学习。1933年,21岁的启功虽说没有读完中学,而笔下的书画文章却有了佼佼之色。祖父的门生傅增湘拿着启功的作品,找到了当时辅仁大学的校长陈垣。为了启功的生计,陈垣帮他找到了在辅仁大学附属中学教国文的职业。家境贫寒的启功,能有这份工作实属不易。可是,虽然他兢兢业业地教书,还是被辞退了。理由很简单,他中学没有毕业,没有文凭。

成为大名鼎鼎的书法家后,慕名求字者自然不少,启功则不论尊卑,凡有所请,便欣然从命,不忍拂意。先生作书,不择砚墨,宣纸下垫几张旧报纸,口占诗句,握管直书,珠玑满纸,章法天成。盛名之下的启功很累,但启老先生却始终保持着宽容大度、豁达幽默的处世态度。

随着电脑成为不可或缺的工具,人们逐渐摆脱了传统的“笔,墨,纸,砚”,越来越多的人习惯用电脑“写”字,还希望电脑“写”多种风格的好字。在方正集团推出方正启体等18款新字体时,启功应邀来到方正集团字模部现场,饶有兴趣地观看了电脑造字过程的演示,并就电脑造字提出了建设性的意见。作为著名书法家的他对于将传统书法艺术与现代电脑技术的结合大加赞赏,连说三个“好”字。如今,以之为源的方正启体点画活泼,体势清朗,眉目清秀,体态大方,体现了启体典雅遒丽、豪迈潇洒的书法风格,具有明快大方的特点。他早就笑称:“我就差公厕没写字了。”那是“东方之子”的名人访谈节目,记者是把启功作为大书法家来采访的。可是启功首先声明他不是一个书法家,他说他首先是一个教师,然后勉强算是一个画家,书法只是他的业余爱好而已。

的确,启功诗书画成就斐然,并曾荣获“中国书法艺术终身成就奖”,但书画却非主业。其主业文史,一生教授古典文学、汉语,研究古代文学、史学、经学、语言文字学、禅学,著有《汉语现象论丛》、《诗文声律论稿》、《古代字体论稿》等。他熟知清史,曾经7年点校《清史稿》;20世纪50年代注释《红楼梦》。

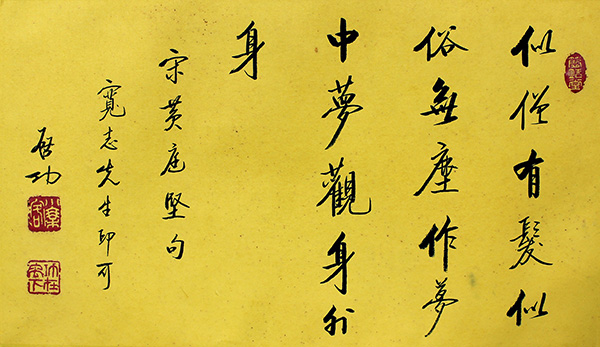

似僧有发 似俗无尘 作梦中梦 观身外身

有人指着赝品问:“启老,这是您写的吗?”启老听了,微微一笑:“比我写得好。”

集诗、书、画和文物鉴赏于一身的启功,是享誉国内外的专家学者。他对历代作品特征、作者风格了然于心,见识卓异,加上他有丰富的文物知识和文史修养,又熟谙典故,劣品和赝品总逃不过他的目光。难以理解的是,他对个人的作品从不看重。有个铺子是“造假作品”的专卖店,标价不高,有人看了问店主:“是真的吗?”店主也挺痛快:“真的能这个价钱吗?”后来启老听说了这件事,就来到这个铺子,一件一件看得挺仔细。启先生谁不认识呀!有人就过来问:“启老,这是您写的吗?”启老听了,微微一笑说:“比我写得好。”在场的人全都大笑了起来。过了一会儿,启老又改口了:“这是我写的。”事后他向我们解释,他说:“人家用我的名字写字,是看得起我,再者,他一定是生活困难缺钱,他要是找我来借钱,我不是也得借给他?”他撰文称赞明代文征明、唐寅等人,说当时有人伪造他们的书画,他们不但不加辩驳,甚至在赝品上题字,使穷朋友多卖几个钱。让那些穷苦小名家得几吊钱维持一段生活,而有钱人买了真题假画,损失也不会多么大。这观念虽不合知识产权保护法,却体现出启功一向的仁者情怀。

启功越来越感到时间不够用,他要把自己一生的研究、学习的心得和经验,尽可能多地留给后人。为了整理论文和书稿,他经常晚上静下来加班加点。有时,为了不打断思路而通宵不眠。

启功在“上大学”一文中特别强调,“恩师陈垣这个‘恩’字,不是普通恩惠之‘恩’,而是再造我的思想、知识的恩谊之恩!”为感谢陈垣先生对自己的培养并作永久纪念,启功于1988年8月义卖书法绘画作品,以筹集基金为北师大设立“励耘奖学助学基金”。此后两年时间里,启功几乎达到了“手不停挥”的创作境界,常常是夜半书写,还捐出1万元作为装裱费。1990年12月,《启功书画义展》在香港隆重举行,从300多幅作品中选出的100幅字、10幅绘画,被香港热心教育的人士认购一空,加上启功应社会各界需要所写的100件作品的酬金,共筹得人民币163万元。当学校建议奖学金以他的名字命名时,启功推辞,他说:“以先师励耘书屋的‘励耘’二字命名,目的在于学习陈垣先生爱国主义思想,继承和发扬陈垣先生辛勤耕耘、严谨治学的精神,奖掖和培养后学,推动教学和科学研究事业的发展。”

他总是说过去需要钱的时候没有钱,日子真难过,我的母亲、姑姑、老师、老伴儿,他们活着的时候,我没有钱让他们过好日子;要这么多钱有什么用呢?”他说:“我们是有难同当,但没能有福同享。因此我的条件越好,心里就越不好受。我只有刻苦一点,心里才平衡一些。”

启功先生和夫人、母亲、姑姑

一生知己 此心绝难容她人

启功幼年丧父,是母亲和终身未嫁的姑姑将他艰难养大。1932年,启功20岁时,与年长他两岁的满族姑娘章宝琛订了婚。一向追求自由和先进思想的启功,虽然对于这门包办婚姻不甚满意,但为了不让母亲和姑姑伤心,他把忧愁默默埋在了自己心头。

启动和章宝琛结婚前没见过面。宝琛由于生母早亡,继母待她非常刻薄,没上过学,长相也一般。直到有一天,启功亲眼见到章宝琛并发现她是那样温柔和贤淑,对她爱慕不已。

他们结婚之初,家境极其贫困。一家五口人,全靠启功一人教书维持生活。有一天,启功看见宝琛在补一只破袜子,不由得心中酸楚,便下决心多赚点儿钱,从此,回家后便一心作画。他拉不下脸去街上叫卖。宝琛说:“你只管在家画吧,我上街去卖。”

一天傍晚,天降大雪,启功不放心,去街上接宝琛。远远望去,宝琛全身落满了雪花,见丈夫走来,她挥舞着双手说:“只剩下两幅画没卖了。”启功的泪水顿时夺眶而出。

1938年6月,日伪政权成立教育局班子,一个同事拉启功去那里工作,他严词拒绝。这个同事不死心,想说服宝琛给启功施加压力。谁知宝琛二话没说,一口回绝。启功知道后感叹道:“知我者,宝琛也!”

启功与宝琛结婚第5年,母亲一病不起,与他们一起生活的姑姑也常常犯病:两位老人有病,心情不好,常常在宝琛身上发脾气。有时,启功遇上不顺心的事也把气撒到她头上。她却从不计较。

1956年,母亲逝世后,启功看着消瘦的妻子,想到她为了这个家受尽委屈,不禁恸哭失声。宝琛以为他又想起了母亲,劝慰道:“母亲卧病多年,我们并没有亏待她,也算对得起她老人家了。”听了这话,启功再也抑制不住愧疚之情,含泪跪倒在妻子脚下,深深一拜:“母亲卧病多年,多亏得到贤妻的精心照料,我代表她向你说一声‘谢谢’。”

母亲死后不到一年,启功被划成右派分子。宝琛安慰他:“右派就右派吧,谁批斗你,都不要怕。我知道你是好人,他们划的右派,在我这里不算数。”后来,启功下放到农场接受劳动改造,每天都要被批斗,甚至还要挨打。他感到自己再没有人的尊严可言,死的念头便一次次萌发。有一次,他回到家后对妻子说:“宝琛,如果我走了。你要好好照顾自己啊。”

宝琛不容分说拉着他来到胡同口,指着一个修鞋的盲人说:“你看到了吗?人家眼瞎了,腿被锯掉了,妻儿又在车祸中丧生,不是也顽强地活下来了吗?”看着宝琛生气的眼神,启功心里一惊,热泪滚滚而下,从此,打消了死的念头。

1962年,启功重新登上讲台,夫妇俩喜极而泣。这段时期,他撰写了大批学术专著,取得了重大成就。

正当启功全力以赴在学术上冲刺时,“文革”爆发,他再次被迫离开讲台。经历了太多风雨的启功已全然没有了昔日痛不欲生的感觉,内心出奇地平静。他偷偷在家里撰写文章,章宝琛就坐在门口给他望风。盛夏酷热难耐,章宝琛就不停地给丈夫扇扇子,自己却被汗水湿透。

1975年,宝琛一病不起。病危之际,她告诉启功,当年红卫兵抄家前,她偷偷把他的字画、文稿藏在一口缸里,埋在后院。启功挖出缸来一看,文稿被一层层牛皮纸包裹着,一张也没丢。睹物生情,启功又一次为妻子痛哭流涕。

妻子死后,有一位离异女画家登门拜访启功,看到他家里凌乱不堪,就说:“启功教授,您太苦了,需要一个女人好好照顾。”启功叹口气:“没有一个女人能够取代宝琛在我心中的位置。”女画家不信,每天赶到启功家里,照顾他的饮食起居。4个月后,女画家问:“让我留下来照顾你好吗?”启功摇摇头:“对不起,我心里只有宝琛,再容不下其他女人了。”

1979年,北师大为启功平反,启功仰天长叹:“平反不平反,对我都已无所谓了。”人们愕然:“为什么?”启功答道:“我被划为右派分子时,特别为我揪心的两个人,是我的老师陈垣和我的老伴,现在,他们都已不在人世……”说到这里,他已经泣不成声。

启功与青蛙

不温烦恼 学问深时意气平

2005年6月30日启功先生在北京逝世,享年93岁。他坎坷半生,被划为右派,遭遇“文革”,晚年丧妻,最终彻悟人生,宠辱不惊。他的助手曾问先生:“经历了这么多,你为什么还这么乐观?”他答道:“我从不温习烦恼。人的一生,分为过去、现在、将来。过去的已经过去了,现在很短暂,很快也会过去,只有将来是有希望的。”

他的高寿与他思维活跃、心胸宽广、谦恭幽默、平易温和、举重若轻的养生之道有密切关系。启功先生说他有“三怕”与“二不怕”。“三怕”指怕过生日、怕沾上“皇家祖荫”(启功是皇族,为雍正九世孙)、怕给自己介绍老伴;“二不怕”指一不怕病、二不怕死。

晚年的启功,在1978年得到彻底平反的通知后,既没有痛哭流涕,叩头谢恩,也没有大义凛然———我本无过、早该如此,而是平静地表示,平不平反都无所谓了,因为最最牵挂他的恩师和爱妻都看不到了。也就在这一年,平反后不久,他写出了那首广为传诵的三言体《墓志铭》,“六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。”其实,此前他写给夫人的《痛心篇》中,就有这样的句子:“枯骨八宝山,孤魂小乘巷,你且待两年,咱们一处葬。”在他眼里,死不是可怕的,与生的遗憾、活的凄怆相比,死反而是有点美好的,因为不管有没有另一个世界,有情人总可以通过“死”而在一起了,所谓“死同穴”是也。

一般规律,人的前半生面对的死亡,多是他人的,而后半生就不得不经常面对随时可能发生的自己的死亡。启功先生的身体并不算好,年岁渐大,病也渐多,从他老先生的诗词中可见一斑:“七节颈椎生刺”、“动脉老年多硬化”、“心脏衰残血不来”,最难受的是美尼尔氏综合症:“忽翻肠搅肚,连呕带泻,头沉向下,脚软飘空,耳里蝉嘶,渐如牛吼,最后悬锤撞大钟”,“旧病重来,依样葫芦,地覆天翻”。治疗呢,“稍可惜,现药无特效,且待公薨”。后来真就一次次“填写诊单报病危,小车直往病房推”,又一次次“遥闻低语还阳了,游戏人间又一回”。

对于晚年的身体状况,先生是“自恨老来成病号”,他想“郑重要求,病魔足下:可否虚衷听一言?亲爱的,你何时与我,永断牵缠?”但是“是否病魔还会闹?天知道。”那就“今天且唱渔家傲”,那就“明日阔步还家去,不问前途剩几程”。事实上先生是清醒的,明白“西望八宝山,路短车犹快”。

启功先生就是这样看穿了死,不怕死,甚至感觉到了死后的幸福,但他绝不轻生。相反,他更珍惜生命,更懂得生命的价值。他不遗余力地把有生之年全部献给了挚爱的事业,太平年间是这样,就是接受改造,脑子里想的也是古代字体,挨批斗,心中默念的还是诗文声律。先生清醒地知道,恩师、爱妻对他的希望,就是不被眼前的磨难压倒,安心著述。天,总有晴的时候。

天终于晴了。平反之后,启功先生以年高多病之体,治学,讲学,鉴定文物,创作作品,成果甚丰;古稀之年,又创作书画100余幅,到香港义卖,将所得163万元捐给北师大,用陈垣先生的书斋名,设立“励耘奖学助学金”,作为对恩师的纪念。晚年的启功先生成了“国宝”,社会地位、经济地位与过去简直是天壤之别,应该扬眉吐气了吧?世事不都是那么简单的,且看这首《中宵不寐倾箧数钱凄然有作》:“钞币倾来片片真,未亡人用不须焚。一家数米担忧惯,此日摊钱却厌贫。酒酽花浓行已老,天高地厚报无门……”给过我极大恩情的至亲好友,活着的时候,我无力报答,我有能力报答了,他们却没有一个在人间了。这样的举动和哀婉的言辞,表达的却是饱含着苍凉、沉郁、绝望的锥心之痛,是对生死无常的无奈的拷问。

还活着,而且还要活下去,启功先生有自己一套独特的生的哲学:自己要多受些苦,自觉自愿地多受些苦,才能对得起死去的亲人。这观点看似迂腐,实则反映了先生为人的忠厚。

启功先生的一生,虽然也有遗憾,有“弥天莫补伤心债”,可对于生死,是参透了的。因此,活着的时候,能做到豁达而平和,那么,这次远行,应该是从从容容、坦坦荡荡。

启功先生常说,“学问深时意气平。”有真才实学的传统学人,大多谦虚谨慎,平易温和。启功先生曾这样自叙生平:“检点平生,往日全非,百事无聊。计幼时孤露,中年坎坷,如今渐老,幻想俱抛。半世生涯,教书卖画,不过闲吹乞食箫。谁似我,真有名无实,饭桶脓包。偶然弄些蹊跷,像博学多闻见识超。”在北师大校园内,师生们尊称他为“博导”。博士生导师启功便笑着说:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”正是启功先生这种谦恭温和、不固步自封、心胸宽广、平易近人的性格,使他得以长寿吧。

启功与赵朴初

检点生平 传奇一生多逸事

●一次夫人章宝琛对他开玩笑说:“我死后一定有不少人为你介绍对象,你信不信?”启功笑曰:“老朽如斯,哪会有人又傻又疯这样子做呢?”夫人问:“如果你不信,我俩可以赌下输赢账。”启功笑言:“万一你输了,那赌债怎么能生还?”夫人便说:“我自信必赢。”不料这一戏言果然灵验。当夫人撒手人寰后,启功家中可谓“门庭若市”,不少热心朋友乐呵呵地手拿“红丝线”,进门就往启功的脚脖上系。更有人不经同意便领女方前来“会面”。这可吓坏了启功,于是他先以幽默自嘲谢客,此招不能挡驾,他干脆撤掉双人床,换成一张单人床,以此明志,谢绝盈门说客。

●1995年11月的一天,数十位学者会聚在北京师范大学,讨论启功先生的新著《汉语现象论丛》,对这部著作给予高度评价。讨论结束前,启先生站起来,微躬身子,认真地说:“我内侄的孩子小时候,他的一个同学常跟他一块上家来玩。有时我嫌他们闹,就跟他们说,你们出去玩吧,乖,啊?如此几次,终于有一天,我听见他俩出去,那个孩子边下楼边很有些不解地问:那个老头老说我们乖,我们哪儿乖啊?今天听了各位的发言,给我的感觉就像那小孩,我不禁要自问一声:我哪儿乖啊?”

●有一次,启功到荣兴画廊参观,见画摊上摆满名人字画,有赵朴初、董寿平和他自己的作品,每个摊位上都有,有的还在批发。一位摊主是老太太,看到启功来了,就对旁人说:“这个老头好,这个老头不捣乱。”

●某日有一个专门假冒启功书法的人去书画店销售赝品,恰巧被先生堵住。作伪者尴尬恐慌无地自容,哀求老先生高抬贵手。不料启功只是宽厚地笑道:“你要真是为生计所迫,仿就仿吧,可千万别写反动标语啊!”

●有人向启功请教,怎么分辨启功字的真伪,他说:“写得好的是假的,写得不好的是真的!”

●在启功被任命为“中央文史研究馆馆长”后,有人祝贺说,这是“部级”呢。启功则利用谐音风趣地说:“不急,我不急,真不急!”更为幽默风趣的是启功外出讲学时,听到会议主持人常说的“现在请启老作指示”,他接下去的话便是:“指示不敢当。本人是满族,祖先活动在东北,属少数民族,历史上通称‘胡人’。因此在下所讲,全是不折不扣的‘胡言’……”

●启功的学生总爱称他为“博导”,启功言:“我是‘拨倒’,一拨就倒,一驳就倒。”

●启功说:这个世界上面对我的字大体有三种人,有一种是不认识我的人,他们对我的生存是无所谓的;另一种人是对我感兴趣并且已经拿到我的字的人,他们盼我赶紧死;第三种人是对我感兴趣但还没拿到我的字的人,所以他们盼望我先别死。

●有一次在京西宾馆开会,启功与几位朋友一起去八宝山为一位故去的友人送别。回到京西宾馆,他就在沙发上躺下了。大伙儿关心地问他怎么啦?他说:“就当我现在去世了,你们来说‘你安息吧’,我立马站起来致答词。”

●启功自谓有“三怕”与“二不怕”,第一怕是“怕过生日”,第二怕是怕沾上“皇家祖荫”,第三怕是怕给自己介绍老伴。“二不怕”,即一不怕病二不怕死。颈椎病发作时医生要他做“牵引”治疗。这般痛苦事,他却开心地喻为“上吊”,还以此填词一首《西江月》。

●启功曾填词白描所患疾病;一为《渔家傲·就医》,曰:眩晕多年真可怕,千般苦况难描画。动脉老年皆硬化,瓶高挂,扩张血管功劳大。七日疗程滴液罢,毫升加倍齐输纳。瞎子点灯白费蜡,刚说话,眼球震颤头朝下。二为《沁园春·美尼尔氏综合征》,曰:夜梦初回,地转天旋,两眼难睁。忽翻肠搅肚,连呕带泻;头沉向下,脚软飘空。耳里蝉鸣,渐如牛吼,最后悬锤撞大钟。真要命,似这般滋味,不易形容。明朝去找医生,服‘苯海拉明’‘乘晕宁’。说脑中血管,老年硬化,发生阻碍,失去平衡。此症称为,美尼尔氏,不是寻常暑气蒸。稍可惜,现药无特效,且待公薨。

●一次一个自称气功大师的人,发功给他治病。在离启老十几步的地方张开手掌问:“有感觉吗?”启老摇摇头说:“没有。”他往前走了几步,又问:“这回呢?”启老还是说没有。他又走前几步。启老还是说没有感觉。最后他把手按着启老的膝盖问:“这回呢?”启老说:“有感觉了。”那人高兴了:“什么感觉?”启老轻轻点点头说:“我感觉你摸着我的腿了。”

●有一则广为人知的笑话,说的是启功先生因为身体欠安,闭门养病,奈何访客不断,不胜其烦,就以其一贯的幽默写了一张字条贴在门上:“大熊猫病了,谢绝参观!”从此得了一个“大熊猫”的雅号。这笑话传得久了,很多人都信以为真。有一次启先生郑重其事地请《光明日报》的徐可先生为他“辟谣”:“外面有人说,启功自称大熊猫,那都是别人误传。”“其实我写的是:‘启功冬眠,谢绝参观。敲门推户,罚一元钱。’”启先生说。“我还有自知之明,哪敢自称国宝呢?”这件事在启先生虽然是半开玩笑,从中也可看出他的认真和谦虚。

●晚年,曾因病情严重,医院不止一次向他家人发出“病危通知书”。事后,有人问老人对这种“死亡经历”感受如何?启功出口成章且语惊四座:“浑身实难受,满口答无妨。扶得东来西又倒,消息传来帖半张。仔细看,似阎王置酒,敬候台光。”

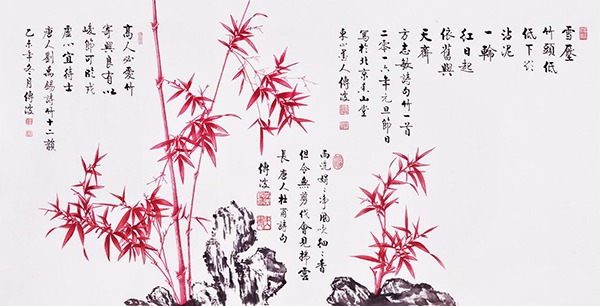

启功书画作品

启功年表 六十四岁再登台

●1912年7月26日生于北京

启功先祖是清朝雍正皇帝第五子,名弘昼,封和亲王。至启功曾祖时,家族已失去门荫,要通过科举找出路。曾祖溥良考中进士,清末曾任礼部尚书。祖父毓隆翰林出身,曾任学政、主考。

●1913年1岁

父亲去世,随祖父生活。为祈福,祖父让他拜雍和宫的一位老喇嘛为师,做记名的小喇嘛。因辛亥革命,曾祖携家人迁居河北易县,启功时年方三四岁。稍后,入私塾学习诗文。

●1922年—1923年10至11岁

曾祖祖父先后去世。家业衰落。当时母亲克连珍和尚未出嫁的姑姑恒季华均30岁左右,便挑起家庭生活重担。恒季华为了教养启功这单传的侄子成人,毅然终身不嫁。

●1924年—1926年12岁至14岁

在北京汇文小学和汇文中学读书。幼年启功看到祖父与督祖的书画,感到非常奇妙,便产生“做一个画家”的愿望。他在学校的习作,曾被学校选为礼品赠送给知名人士。

●1927年—1930年15岁至18岁

由长辈带领,拜贾羲民(尔鲁)先生学画。贾先生博通书史与书画鉴赏,这使启功深受启迪。后启功又从吴镜汀(熙曾)先生学习画法技巧。18岁时又从戴姜福(绥之)先生学习中国古典诗文。

●1932年20岁

与章宝琛完婚。章氏也是满族,长启功两岁。

●1933年21岁

经傅增湘先生介绍,受教于陈垣先生。陈垣先生认为他“写作俱佳”,便安排在辅仁大学附属中学任初一“国文”教员。

●1935年—1938年23岁至26岁

先任辅仁大学美术系助教,业余从事书画创作。后任辅仁大学国文系讲师。抗战胜利后兼任故宫博物馆专门委员,负责文献馆审稿和鉴定文物。

●1949年37岁

任辅仁大学国文系副教授兼北京大学国文系副教授。

●1952年40岁

辅仁大学与北京师范大学合并,启功任北京师范大学中文系副教授,讲授古典文学。同年加入九三学社。此后曾为人民文学出版社出版的《红楼梦》程乙本作注释,是建国后首次出版的《红楼梦》注释本。

●1957年45岁

生命中最重要的女人母亲和姑姑相继去世。应文化部邀请,在故宫博物院参加回收流散海外文物鉴定。

●1958年46岁

在中国画院被错划为“右派”。

●1966年54岁

“文化大革命”爆发,虽然公开读书写作被迫中止,但私下里治学不辍。由于他精通书法,常被造反派命令抄写大字报。

●1971年59岁

参与中华书局组织标点《二十四史》和《清史稿》的工作,负责标点《清史稿》,与王钟翰先生共同完稿。

●1975年63岁

生命中最后一位重要女人——夫人章宝琛逝世,享年65岁。

●1976年64岁

粉碎“四人帮”之后,北师大恢复招生,重登讲台。

●1978年66岁

“文化大革命”后落实政策,重新被聘为教授。

●1980年—1982年68岁至70岁

先后当选为九三学社中央委员,任刚成立的中国书法家协会副主席,被聘为北京师范大学古典文献专业硕士生导师。

●1983年—1985年71岁至73岁

参与由七位专家组成的中国古代书画鉴定组,负责甄别、鉴定北京及全国各大博物馆收藏的古代书画作品的真伪。先后被聘为博士研究生导师,国家文物局鉴定委员会委员,并被选为中国书法家协会主席。

●1986年74岁

被聘为国家文物鉴定委员会主任委员。从本年起,连任全国政协第五、六、七、八、九、十届常委,并兼任书画室主任。

●1991年79岁

11月将义卖字画所得163万余元全部捐给北京师范大学,设立“励耘奖学助学基金”。启功坚持不肯以自己名字为奖学金命名,而以其师陈垣先生励耘书屋的励耘二字命名。

●2000年88岁

6月,获文化部颁发的“兰亭终身成就奖”,奖金8万元,捐赠给北京师范大学为贫困生设立的励耕实验班的学生。

●2002年90岁

6月,获文化部颁发的“造型表演艺术创作研究成就奖”,奖金3万元,捐赠给北京师范大学为贫困生设立的励耕实验班的学生。7月26日是启功九十寿辰,全国政协在钓鱼台国宾馆设宴为启功祝寿。

●2003年91岁

被选为中国最早的全国性印学社团西泠印社第六任社长。

●2005年6月30日于北京逝世

凌晨2点25分,启功因全身衰竭在北大医院去世,享年93岁。

《启功杂忆》

先生著作 半在诗书关在学

1953年启功注释的《红楼梦》程乙本由人民文学出版社出版。

1957年《关于法书墨迹和碑帖》发表于《文物参考资料》1957年第一期。《敦煌变文集》(与王重民等合编)由人民文学出版社出版。

1964年《古代字体论稿》由文物出版社出版。

1977年《诗文声律论稿》由中华书局出版。

1981年《启功丛稿》由中华书局出版。

1985年《论书绝句》由商务印书馆(香港)出版。《启功书法选》由人民美术出版社出版。

1986年《书画鉴定三议》发表于《文物与考古论集》,文物出版社出版。《书法概论》(主编)由北京师范大学出版社出版。

1989年《启功韵语》由北京师范大学出版社出版。

1990年《论书绝句一百首》由北京三联书店出版。《说八股》由北京师范大学出版社出版。《启功草书千字文》由中国和平出版社出版。

1991年《汉语现象论丛》由商务印书馆(香港)出版。

1993年《荣宝斋画谱第91期——山水花卉·启功专集》由荣宝斋出版社出版。

1994年《启功絮语》由北京师范大学出版社、虚白斋(香港)出版。

1995年《论书绝句一百首》由荣宝斋出版社出版。

1997年《启功书话》即《论局绝句一百首》日文译本由日本二玄社出版。《论书绝句一百首》(第二版)由北京三联书店出版。《汉语现象论丛》由中华书局出版。

1998年《当代书法家精品集——启功卷》由河北教育出版社、广东教育出版社联合出版。

1999年《启功赘语》由北京师范大学出版社出版。《启功丛稿》经修订增补后,分《论文卷》、《题跋卷》、《诗词卷》由中华书局再版。

2000年《读<论语>献疑》发表于《文史》第五十辑,中华书局出版。《启功三帖集》由北京师范大学出版社出版。

2001年《启功书画集》由文物出版社、北京师范大学出版社联合出版。《启功论书法》由文物出版社出版。

2002年《诗文声律论稿》(修订版)由中华书局出版。《启功人生漫笔》由同心出版社出版。(图源网络)