宗月大师:行似大河无不济 一心向善仰弥高

导读:

宗月大师之德行善举,仰之弥高,无文可塑。他出身富贵,却心怀疾苦、爱抱不平;他亦曾沾有陋习,可瑕不掩瑜。透过作家老舍、易学家卢松安等被他济渡过的时人回忆文章,回望当年他圆寂后,京城中成千上万的送葬队伍与恸地悲声;大千世界,行色匆匆,心有所痒,性之所至,这位如大河般弘大无私的宗月大师,其生平事迹必将化成一种促人向好的善德力量,任世事迁变,永续长存。

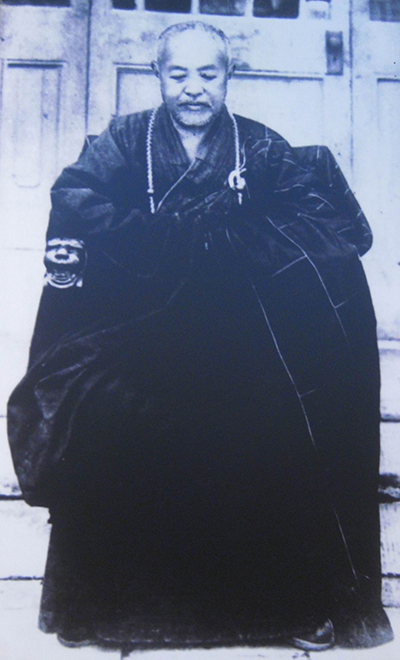

宗月大师1940年六十岁留影

受欺不愠 西直门外刘善人

宗月大师俗名刘寿锦,生于1880年,圆寂于1941年,是京城粤海刘家的独生子。刘家是内务府人,因祖上曾经在广东负责重要的海外贸易,做过粤海大员,家境殷实,西直门大街一大半的产业都是他们的,所以被称为“粤海刘家”。

因为是独子,刘寿锦深得家中长辈溺爱,其父在他很小时就请先生对他进行悉心教导。就这样,刘寿锦一天天长大,子承父业。不过这孩子似乎没有继承先辈绵延家产的特长,反而有些仗义疏财的侠气和傻气,办粥厂,舍棉衣、钱财、棺木;开义学,好施舍,济困救贫,从内务府粤海世家,硬是做成了远近闻名的一位慈善家,人称刘善人。

刘善人自然很“善”,善得甚至似乎有点“迂”。他心中并无贫富之别,但祖上几辈积攒的丰厚家财让他几乎没有一日空闲。有拉他合伙做生意的,有找他借钱的,有入手古董请他“掌眼”的,有官府让他“捐助”的等等。

即便这样,他有空了也常会在穷街坊领居那里四处走走,坐坐,看看他们是否在生活中需要什么帮助,他便及时周济,老舍就是被他济助过的无数穷苦人之一。如果没有刘寿绵,历史长河上,很可能会少一个大文豪,而多一商铺学徒、卖些煮花生、煮豌豆或者樱桃苹果什么的人。对于刘寿绵,老舍的评价是“只懂得花钱,而不知计算”。因为“人们吃他,他甘心教人们吃;人们骗他,他付之一笑。”老舍在《宗月大师》里有一句话道出了帮刘善人做善事的本质原因——“即使我和他辩论,我也不会得胜,人情是往往能战败理智的。”

这便是宗月大师还是刘善人的时候。已经散尽家财,却依然而笑声洪亮、行止坦然、受欺不愠。

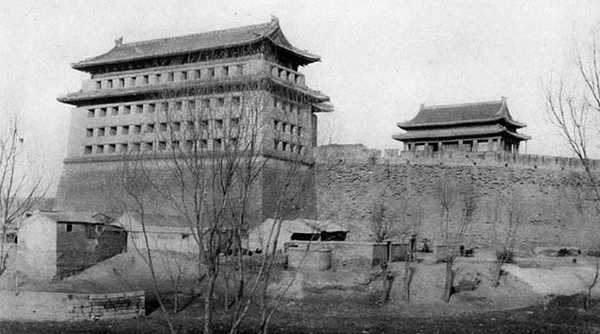

北京柏林寺

救苦救难 柏林方丈被驱逐

刘家在当时称得上是北京的名门望族。他父亲哥儿仨,只留下他独苗一根,他便继承了三家的财产。他的住宅位在西直门内大街东段,后花园极大极美。据说,如果把他家的房屋排列起来,可以占据半条大街。

1925年,刘寿锦的独子骑马去城北的贫民区调查,准备施放冬赈,不幸由于马惊而坠马身亡。为此,他受到很大刺激,遂看破红尘,诚心信佛。第二年,46岁的刘寿锦干脆去广济寺出家了,被授法名宗月。

出家后的宗月大师,在北平佛教界里颇有名气,后来还当了大庙柏林寺的住持。可是不久就他就被众僧侣驱逐出来,在当时成为一大新闻。因为他这个方丈不惜变卖庙产去救济穷人,众僧侣是不要这种方丈的,因为方丈的责任是要扩充庙产而不是救苦救难的。

宗月被迫离开柏林寺,便到了一座没有任何产业的古老、破旧的小庙鹫峰寺(在西单卧佛寺街,今闹市口附近,已不存)去当住持。他住在后院的一间小房子,屋内仅有一床一桌两把椅子,这就是全部家当。自己虽然说没有钱,他还须天天为僧众们找到斋吃。同时,他还尽自己所能举办粥厂等慈善事业。

1930年老舍由英国回来后曾到破庙里去拜见过他。宗月法师请老舍先生为他的徒弟们讲课,老舍欣然同意。徒弟们称老舍为“老先生”,还请老舍留在庙里吃素斋,端上来的是一小碟盐水腌白菜帮子和几个窝窝头。老舍眼前的这位穷和尚和自己少年时领他上学的那位阔大爷已经完全判若两人了。可是,他的脸还是那么福态,红红的,笑声依然是那么洪亮,丝毫不减当年。

位于北京西直门内大街的宗月大师故居

同情穷人 德形品质成榜样

清代八旗设置,把世代旗人严格圈定在当兵吃粮饷的唯一人生轨道里,禁止他们从事当兵之外的一切职业。这虽然有助于清朝政治基石的牢靠,防止了旗人与民争利,但是,同时也造成预料不到的许多社会难题。从乾隆年间起,许多下层旗人明显地日益贫困化,涌入城市贫民的生活行列。他们当中,做工匠的、拉洋车的、卖艺的、干小买卖的,以至于沦落为妓女的,都大有人在。

青少年时代的老舍,与他们一样,同样是面对没落的家境和俭省的生活。老舍的父母都是满族,父亲属正红旗,是保卫皇宫的一名护军,每月领三两饷银,要养活一大家子人。在童年和青少年时期,老舍的家庭生活是相当贫困的。

老舍小时候之所以能够得到上学的机会,完全得力于宗月法师的鼎力帮助。就老舍当时的家庭条件来说,是根本上不起学的。老舍在回忆中曾经这样说: “有一天刘大叔偶然的来了。……一进门,他看见了我。‘孩子几岁了?上学没有?’他问我的母亲。……等我母亲回答完,刘大叔马上决定:‘明天早上我来,带他上学,学钱、书籍,大姐你都不必管!’我的心跳起多高,谁知道上学是怎么一回事呢!第二天,我象一条不体面的小狗似的,随着这位阔人去入学。学校是一家改良私塾,在离我的家有半里多地的一座道士庙里。……学生都面朝西坐着,一共有三十来人。西墙上有一块黑板--这是‘改良’私塾。老师姓李,一位极死板而极有爱心的中年人。刘大叔和李老师‘嚷’了一顿,而后教我拜圣人及老师。老师给了我一本《地球韵言》和一本《三字经》。我于是,就变成了学生。”这座道士庙早已不存,具体地址也无从考证。

因此,可以说没有宗月大师的照顾,就不会有老舍读书的机会,老舍也就不会有后来所具有的文化知识。从这个角度上来说,是宗月法师改变了老舍的人生。

另外,宗月大师慈悲助人的佛教精神也深深地影响了老舍,形成了老舍一生中好善乐施、同情穷人的品质。如果说对老舍青少年时期影响最大的人首先是他的母亲的话,那么第二个人就是宗月大师。老舍在自己的一生中也是以宗月大师的向善、助人做为自己学习和效法榜样的。

北京广济寺

利乐有情 舍身忘已如菩萨

宗月大师能够博得这么多贫苦人的爱戴,是与他乐善好施的崇高品格分不开的。当年宗月大师还没有出家前,老舍每次去他家,宗月大师都不会因为老舍是一个穷孩子而瞧不起他,从不摆出阔老爷的架子,每次都会留老舍吃饭,给这个穷孩子见都没见过的各色精致点心吃。

宗月大师的师弟悟性法师,曾经回忆过他师兄两件很平凡的小事,却颇为感人:宗月大师虽然是富家子弟,但出家后对自己的要求十分严格,一年到头连一身新衣服都不添。一天,宗月大师的徒弟们实在看不下去了,就集体凑钱给他缝了一条新棉裤,宗月大师早上穿着这条徒弟们做的新棉裤出门,但晚上回来的时候又穿着破单裤。徒弟们追问师父,他淡淡地回答说:“坐车回庙时,发现拉车的汉子没棉裤,冻得哆嗦,便和他换了穿。”

另一件事发生在北京沦陷时期,当时的北京平民都得半夜排队去挤购混合面为生。大年三十,徒弟们好不容易弄了点白面,包饺子,煮好后,给师父端来。宗月大师连声说好,但尝都没尝,就让人快趁热给城根下的一位大妈送去,说她还没吃上饺子呢。然后他自己照旧做他的功课。他行持菩萨道,利乐有情,不愧是一名真实德高望重的出家人。

晚年的吴佩孚

智慧超群 巧对军阀吴佩孚

有一年,大军阀吴佩孚来到广济寺参佛,不知这位有名的军阀怎么忽然心血来潮,表示要拜现明法师为师。当时众僧侣吓得要命,不知如何是好,现明法师也是左右为难,生怕弄不好惹怒这位丘八,再引发命案。众人商议的结果,一致认定:只有快把宗月大师请来,才能化解这场危及。因为宗月大师的出身、经历和威信,才能降报眼前这位喜怒无常的狗头将军。于是,两位徒弟火速从西四赶往西单去请宗月大师。

果然,宗月大师一出场,首先从气势上就使得吴大帅服服帖帖,老实听从吩咐。宗月大师命吴佩孚跪下叩头,连说:“罪孽太深呵,罪孽太深呵!”待吴大帅连连叩头完后,宗月告诉他,真想拜师的话,至少要七七四十九天来此吃斋念佛,然后才可提拜师事。这位狗头将军那能受这罪?赶忙差开话题说起别的。一场可能发生的灾难,就这样被宗月大师轻松化解。据说,后来吴佩孚还给广济寺题写了匾(吴佩孚书画还是很有名的,有赵孟頫的体势,马甸西北的马家祠堂石匾即吴手书:“永言孝思”,为京城名匾之一)。

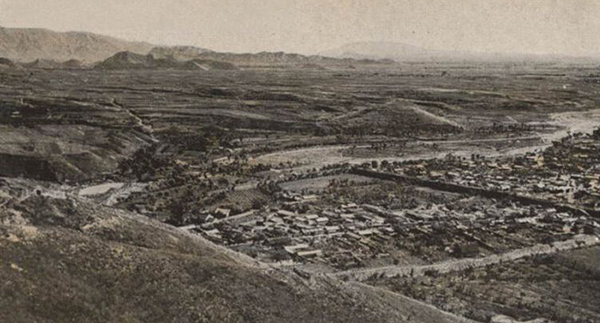

南口战役中的南口

胸怀大义 莫言僧伽不忧国

1931年“九一八”事变后,日本军国主义者不但运用政治、军事、经济手段侵吞中国,而且也加强了对华的宗教侵略,企图从精神上战胜中国国民。

他们在部队中派进随军僧侣,不失时机地与当地寺院发生联系;在华北成立“道教总会”,要求各地道教徒认真学习日本“王道”; 1939年又成立“中国回教总会”,妄图利用宗教界为他们吞灭中国的野心服务。日本侵略者的这些卑劣行径,激起了全国各族宗教界爱国人士的强烈义愤,从“九一八”到抗战胜利,他们纷纷树起抗日卫国护教的旗帜,勇敢地投身到各种各样的反侵略斗争。

卢沟桥事变爆发,宗月大师积极声援中国军民的抗日行动。北京沦陷后,日本侵略者利用各种手段威胁宗月大师,让其加入日伪组织的佛教会、授予“满洲国师”称号、邀请其访日,这些都被宗月大师严词拒绝。

当时,许多难民涌向北京城,宗月大师担任佛教临时救济会的常务理事,他为难民送衣送食,解人危难得到难民的爱戴。

1937年8月,日本侵略者向昌平的南口发动了疯狂的进攻(南口战役是中国军队抵抗日军进攻华北、企图夺取山西过程中,进行积极防御作战的一次重要战役。南口战役历时半月,中国军队付出重大伤亡,但日军也付出了2,600余人的重大代价。南口作战虽然失败了,但中国守军英勇顽强、不怕牺牲的精神值得称颂,影响也是很大的)。中国军队誓死抗战,几千具热血青年倒在那里,无人掩埋,其景况惨不忍睹。宗月大师听后号啕大哭,动情地说:“佛家弟子不入地狱救度众生,谁去救度?”立即开始终日奔走,发起成立了战区掩骨会,自任队长。当时的情况是:日本人不掩埋中国军民的遗体,而许多中国人因为怕被日伪政府怀疑“通敌”,也不敢去收尸。在这种情况下,为了不让阵亡的抗日军民暴尸荒野,宗月大师毅然手举一面自己设计的大旗,领导数十名僧人和少数青年俗人,去掩埋中国军民的遗骸。整整一个月时间,他们不顾北风刺骨,山路崎岖,走遍战场,共掩埋了3000具烈士尸骨。在掩埋过程中,他们也会发现日本士兵遗体,宗月大师本着佛教的悲悯精神,也会将日兵遗体一并掩埋。

因年近60岁,宗月大师为此大病一场,咳嗽不止。日本人知道后将其逮捕,他泰然自若,毫无畏惧。许多北京市民不顾危险自愿担保,终于使他获释。由于他在宗教界的威望,日本人、汉奸请他出访日本,他不去;要为他修庙,他不修;伪满洲国请他当国师,他也不去。也许宗月和尚是出世的,但他在爱国问题上却极度入世。

卢沟桥

高僧圆寂 万人送葬满城悲

1941年10月宗月大师圆寂,享年61岁。成千上万名僧侣和市民自动走上街头为他送葬,哀声惊天动地。他们搭起路祭的大棚,有的人当了自己衣服,买来黑布,穿上新做的丧服,向这位毁家救贫的大和尚表示敬意。哭声中,人们追随他的灵柩一直步行了十余里地,直到阜成门外的广济寺塔院(在马神庙)。

据了解,宗月火化后,出现很多舍利子,因此,人们都说宗月大师真的成了佛。宗月大师的出葬,实际是北平人民的一次大游行,冲破了沦陷期间的沉闷空气,鼓舞了人民坚持正义斗争的士气,在北平抗战史上书写了独特而感人肺腑的一幕。消息传到重庆后,老舍先生发表了著名的悼文《宗月大师》,称宗月大师为大恩人,表示要永远追随他向善。

宗月大师的墓地原在阜成门外马神庙,后来那个地方建设,就把他的墓地迁到卢沟桥附近。老舍的儿子还曾到卢沟桥附近去找,打算“给他行礼。因为他救了老舍先生。没有他老舍先生不会识字,也就不会在后来成为大作家。我觉得应该对这个人表示我的尊敬”。 所以就长途跋涉,骑车漫无目的到卢沟桥附近去找。大概的方位找到了,据老乡说,他们也知道从阜成门移过坟,但“文革”统统夷为农田菜地了。于是,线索断了。

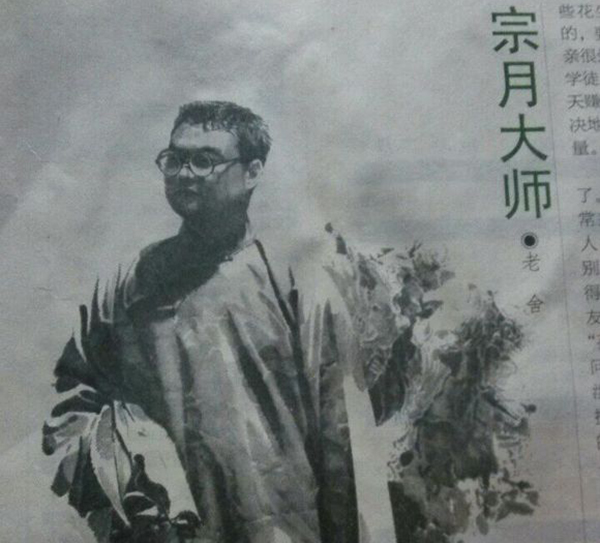

《老张的哲学》插图

伟大人格 德行丰碑仰弥高

崇仰宗月大师伟大的人格,抒发虔敬仰慕之情,这类散文,当首推老舍先生的《宗月大师》。散文写得声情并茂,感人至深。文中老舍对宗月和尚满怀虔敬怀念之情,并感谢他以佛心引领自己向善。自幼家境贫困的老舍,颇得这位出家前曾是侠肝义胆的满清贵族的无私帮助与栽培,“他(出家前的宗月大师)是阔大爷,他只懂得花钱,而不知道计算。人们吃他,他甘心教他们吃;人们骗他,他付之一笑。他的财产有一部分是卖掉的,也有一部分是被人骗了去的。他不管,他的笑声照旧是洪亮的。”文中记叙了就是这样一个视财物如空无、热心帮助穷困人们、好善乐施的“刘大叔”,真诚地给予老舍和周围人们许许多多帮助,一个“金子里长起来的阔少爷”在日渐行善、修持、念诵佛经之后成了一座大寺的方丈,但又由于他的乐善好施,一心救苦救难,大庙容不了他,他便奔忙于无任何产业的小庙,个人精进修持,解人之迷觉,继续为人作善事。在老舍心中,佛便是像宗月大师这样德高心善、无私自持的人。

特别引人注目的是,“宗月法师”已经进入到老舍的作品之中。老舍在这个时期所创作的长篇小说《老张的哲学》里,首次描写了一位佛教人士董善人的形象。董善人把自己的财产“完全布施出去”,带着五六个大姑娘(包括他的两个女儿)静心修行。“不单是由魔道中把她们提拔出来,还要由人道把她们渡到极乐世界里去。”当他听了李静的哭诉后,“一面落泪一面念佛”,再三解释说,“救人心灵比身体还要紧”,并力劝李静也来参加修行。从所描写的情况来看,这位董善人无疑是以“宗月法师”为原型的。从这个人物形象身上,人们既可以隐隐约约地看到“宗月大师”的影子,也可以从字里行间看出老舍对佛教的那种崇拜之情。

“佛家忠臣,师门孝子”这一称号,宗月大师是当之无愧的。面对日本侵略者,宗月大师表现出中国人的民族气节,确实是国家忠臣,体现了佛教的大无畏精神;面对穷苦百姓,宗月大师表达了无限的怜悯,并进行了竭尽所能的救济,是佛教慈悲精神的最好说明。

民国时期的阜成门

大师年谱 点点滴滴说不尽

宗月大师,男,法名守圆,俗名刘寿锦,清德宗光绪6年出生,字德绪,满族,河北宛平人,法名守圆,世居西直门内大街89号(原贝勒球琳府)。1926年(民国十五年九月)出家,47岁拜西四弘慈广济寺现明和尚(湖南衡阳人)为师,法名悟天,法号宗月。出家前变卖三百余间房产救济穷人,做善事无数,32岁左右在京城有刘善人之称。1936年(民国二十五年)4月22日,56岁宗月法师升座为鹫峰寺(淤泥寺、小卧佛寺)住持,监院纯智法师。并担任马神庙鹫峰寺下院大悲庵住持,监院慈光法师。1937年8月,宗月大师带领收养的十多名灾童赴昌平南口战场掩埋了三千具抗日将士忠骨,被日军抓获后又释放;1941年(民国三十年)阴历9月11日,61岁的宗月大师在师父现明长老圆寂(青岛湛山寺倓虚法师为其起龛说法)后三日坐化,半数以上的京城穷苦百姓自动上街送殡,其中大部分接受过宗月大师恩惠救助。道源法师为宗月大师起龛说法,宗月大师在广济寺白堆子塔院荼毗后有五色舍利,葬于该塔院或阜成门外马神庙鹫峯寺塔院大悲庵,后因城建迁葬卢沟桥附近下落不明。

刘寿锦父亲刘廷佐,母亲陈太夫人;姐姐适阁,法名悟初;兼祧父刘廷辅,皆乐善好施;

刘寿锦夫人杨氏,文举人杨全之长女,1928年(民国十七年)2月,48岁在广济寺受比丘尼戒,法名悟义,法号宗尚,为心惠禅林住持,后在正觉胡同夹道万善寺焚修;

子贵霖,法名心惠,工业大学肄业生,发心念佛,随喜道场,年23岁,随父京城查房贫民冬赈,冒寒染病谢世,临终预知时至,面向西方端坐念佛而逝;

长女振华,法名悟莹,北京师范肄业生,受修女菩萨戒;

次女振亚,法名悟闻,北京师范肄业生,受修女菩萨戒;

三女振中,法名悟音,北京师范毕业生,受修女菩萨戒;

义女振志,法名悟根,高小学校毕业生,受修女菩萨戒;

嗣庶母王氏,法名悟仁,受优婆夷五戒。

刘家茹素十六年,家人皆布衣,自躬操作,勤劳俭朴,其子女随父救济贫民不计其数,曾担任地方学校义务教员。宗月大师曾任职务:

本地学务董事、地方自治会评议员、通俗讲演所讲员、周行宣讲社讲员、道德宣讲所主任、监狱宣讲主任、北京教育会评议员、西郊小学校校长、女子手工花边传习所所长、京师贫民救济会副会长、地方工学校长、兼草帽科经理、在救济会经手施放急赈冬赈衣米药料等项四十余万元、悟善总社慈济部部长、历年代施该社棺木统计数百具、孤儿工读园董事、捐借平粜局地址、由大总统题颁急公好义匾额、北京恤嫠会发起人、赡养孤孀八十余家、每月由大慈善家担放常捐百元、每月每户补助一二元不等、北京拯济极贫会干事、世界金卍字会理事、北京实善社教育主任、弘慈广济寺一切慈济事业临时代表主任、慈航图书馆馆长、慈航小学校校长、佛宝旬刊报社总理、弘慈广济寺佛事学习堂讲员、北京佛教会教务委员、弘慈广济寺监院、鹫峰寺住持、白云山上现下明老和尚剃度弟子、鹫峰寺上昌下云老和尚法子、继席鹫峰寺住持。

宗月大师在广济寺的同门师兄弟:宗镜法师(湖南衡阳人,法名悟园,京西妙峰山下院碧霞元君住持)、宗和法师(湖南湘阴县人,早逝)、宗空法师(昌平县人,法名悟性,万寿寺住持、广化寺清凉精舍2008年圆寂)。

1927年,宗月大师与北京西直门外念佛会会长刘显亮编辑、魏中清发行合办刊物《佛宝旬刊》。同年宗月大师担任雍和宫后柏林寺住持。

1936年,宗月大师任鹫峰寺住持,监院(纯智)惠文、知客惠生、侍者惠勇、惠良、惠成、惠三;僧人惠默、惠福、惠观、惠昇、惠喜、惠奉、惠瑛、惠仁、惠兆、惠柏、惠童、惠灯、惠谛、隆池、觉明、广缘、寂修、清宽、得成、居士惠顺、惠汉、寿祐;佣工李印、李永昌。1941年,宗月大师圆寂后由继席法徒纯度法师(明贵法师)接任住持。该寺于五十年代扩建长安街拆除,现址复兴门百盛购物中心。

宗月大师的俗家弟子卢松安(庵)先生是已故北京文史馆馆员,生平搜集1400种易经版本捐赠山东博物馆、1954年在中佛协工作,1955年发掘保护了房山石经洞、1956年筹办印度纪念释迦牟尼佛诞辰2500周年活动,走遍20多个国家巡展、1958年筹建八大处灵光寺佛牙舍利塔、出资在荣宝斋修复了广济寺三世佛背面的拇指画《胜果妙音图》。

《宗月大师》

附录:老舍散文《宗月大师》

在我小的时候,我因家贫而身体很弱。我九岁才入学。因家贫体弱,母亲有时候想教我去上学,又怕我受人家的欺侮,更因交不上学费,所以一直到九岁我还不识一个字。说不定,我会一辈子也得不到读书的机会。因为母亲虽然知道读书的重要,可是每月间三四吊钱的学费,实在让她为难。

母亲是最喜脸面的人。她迟疑不决,光阴又不等待着任何人,荒来荒去,我也许就长到十多岁了。一个十多岁的贫而不识字的孩子,很自然的去作个小买卖--弄个小筐,卖些花生、煮豌豆、或樱桃什么的。要不然就是去学徒。母亲很爱我,但是假若我能去作学徒,或提篮沿街卖樱桃而每天赚几百钱,她或者就不会坚决的反对。穷困比爱心更有力量。

有一天刘大叔偶然的来了。我说“偶然的”,因为他不常来看我们。他是个极富的人,尽管他心中并无贫富之别,可是他的财富使他终日不得闲,几乎没有工夫来看穷朋友。一进门,他看见了我。“孩子几岁了?上学没有?”他问我的母亲。他的声音是那么洪亮,(在酒后,他常以学喊俞振庭的《金钱豹》自傲)他的衣服是那么华丽,他的眼是那么亮,他的脸和手是那么白嫩肥胖,使我感到我大概是犯了什么罪。我们的小屋,破桌凳,土炕,几乎禁不住他的声音的震动。等我母亲回答完,刘大叔马上决定:“明天早上我来,带他上学,学钱、书籍,大姐你都不必管!”我的心跳起多高,谁知道上学是怎么一回事呢!

第二天,我象一条不体面的小狗似的,随着这位阔人去入学。学校是一家改良私垫,在离我的家有半里多地的一座道士庙里。庙不甚大,而充满了各种气味:一进山门先有一股大烟味,紧跟着便是糖精味,(有一家熬制糖球糖块的作坊)再往里,是厕所味,与别的臭味。学校是在大殿里。大殿两旁的小屋住着道士,和道士的家眷。

大殿里很黑、很冷。神像都用黄布挡着,供桌上摆着孔圣人的牌位。学生都面朝西坐着,一共有三十来人。西墙上有一块黑板--这是“改良”私塾。老师姓李,一位极死板而极有爱心的中年人。刘大叔和李老师“嚷”了一顿,而后教我拜圣人及老师。老师给了我一本《地球韵言》和一本《三字经》。我于是,就变成了学生。

自从作了学生以后,我时常的到刘大叔的家中去。他的宅子有两个大院子,院中几十间房屋都是出廊的。院后,还有一座相当大的花园。宅子的左右前后全是他的房屋,若是把那些房子齐齐的排起来,可以占半条大街。此外,他还有几处铺店。每逢我去,他必招呼我吃饭,或给我一些我没有看见过的点心。他绝不以我为一个苦孩子而冷淡我,他是阔大爷,但是他不以富做人。

在我由私塾转入公立学校去的时候,刘大叔又来帮忙。这时候,他的财产已大半出了手。他是阔大爷,他只懂得花钱,而不知道计算。人们吃他,他甘心教他们吃;人们骗他,他付之一笑。他的财产有一部分是卖掉的,也有一部分是被人骗了去的。他不管;他的笑声照旧是洪亮的。

到我在中学毕业的时候,他已一贫如洗,什么财产也没有了,只剩了那个后花园。不过,在这个时候,假若他肯用用心思,去调整他的产业,他还能有办法教自己丰衣足食,因为他的好多财产是被人家骗了去的。可是,他不肯去请律师。贫与富在他心中是完全一样的。假若在这时候,他要是不再随便花钱,他至少可以保住那座花园,和城外的地产。可是,他好善。尽管他自己的儿女受着饥寒,尽管他自己受尽折磨,他还是去办贫儿学校,粥厂,等等慈善事业。他忘了自己。

就是在这个时候,我和他过往的最密。他办贫儿学校,我去作义务教师。他施舍粮米,我去帮忙调查及散放。在我的心里,我很明白:放粮放钱不过只是延长贫民的受苦难的日期,而不足以阻拦住死亡。但是,看刘大叔那么热心,那么真诚,我就顾不得和他辩论,而只好也出点力了。即使我和他辩论,我也不会得胜,人情是往往能战败理智的。

在我出国以前,刘大叔的儿子死了。而后,他的花园也出了手。他入庙为僧,夫人与小姐入庵为尼。由他的性格来说,他似乎势必走入避世学掸的一途。但是由他的生活习惯上来说,大家总以为他不过能念念经,布施布施僧道而已,而绝对不会受戒出家。他居然出了家。在以前,他吃的是山珍海味,穿的是续罗绸缎。他也嫖也赌。现在,他每日一餐,入秋还穿着件夏布道袍。这样苦修,他的脸上还是红红的,笑声还是洪亮的。对佛学,他有多么深的认识,我不敢说。我却真知道他是个好和尚,他知道一点便去作一点,能作一点便作一点。他的学问也许不高,但是他所知道的都能见诸实行。

出家以后,他不久就作了一座大寺的方丈。可是没有好久就被驱除出来。他是要作真和尚,所以他不惜变卖庙产去救济苦人。庙里不要这种方丈。一般的说,方丈的责任是要扩充庙产,而不是救苦救难的。离开大寺,他到一座没有任何产业的庙里作方丈。他自己既没有钱,他还须天天为僧众们找到斋吃。同时,他还举办粥厂等等慈善事业。他穷,他忙,他每日只进一顿简单的素餐,可是他的笑声还是那么洪亮。

他的庙里不应佛事,赶到有人来请,他便领着僧众给人家去唪真经,不要报酬。他整天不在庙里,但是他并没忘了修持;他持戒越来越严,对经义也深有所获。他白天在各处筹钱办事,晚间在小室里作工夫。谁见到这位破和尚也不曾想到他曾是个在金子里长起来的阔大爷。

去年,有一天他正给一位圆寂了的和尚念经,他忽然闭上了眼,就坐化了。火葬后,人们在他的身上发现许多舍利。

没有他,我也许一辈子也不会入学读书。没有他,我也许永远想不起帮助别人有什么乐趣与意义。他是不是真的成了佛?我不知道。但是,我的确相信他的居心与言行是与佛相近似的。我在精神上物质上都受过他的好处,现在我的确愿意他真的成了佛,并且盼望他以佛心引领我向善,正象在三十五年前,他拉着我去入私塾那样!

他是宗月大师。(图源网络)