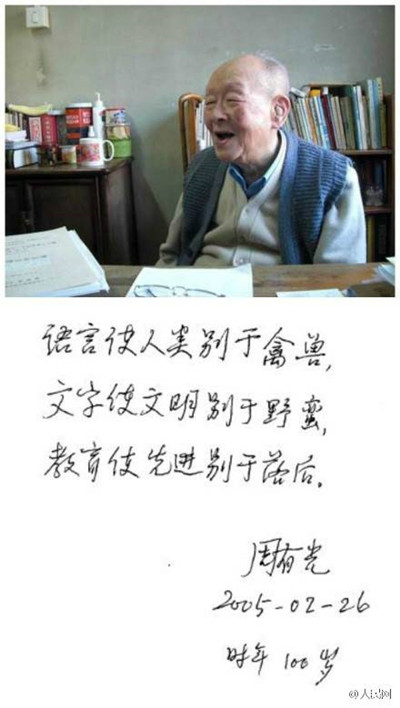

周有光去世 揭“四朝元老”传奇人生

周有光

【人物素描】

周有光,原名周耀平,1906年1月13日生于江苏常州,

他是著名语言学家、文字学家、经济学家,通晓汉、英、法、日四种语言。早年主要从事经济、金融工作,做过经济学教授。

他具有渊博的学识和完美的人格品质。为了新中国建设的需要,他放弃了本来的专业方向,毅然投入文字改革事业中。近50岁时“半路出家”,1955年开始专职从事语言文字研究,参加并主持拟定《汉语拼音方案》。半个世纪以来,周先生孜孜不倦地辛勤耕耘,在他主导下,中国建立了汉语拼音系统。被誉为“汉语拼音之父”。年龄不是问题,关键在于你是否坚持,他就是证明。年过百岁他仍笔耕不辍,又先后出版《百岁新稿》《朝闻道集》等数部新作。

周先生对于推广普及民族共同语有全面而详尽的论述。他指出:“一国人民,如果语言彼此不通,那是一盘散沙,不是一个现代国家。”“推广共同语是国家现代化的一项必不可少的先行工作。”他还说:“‘文明古国’要想成为‘文明今国’,不能不进行现代化的改造。‘现代化’必须以‘教育现代化’为基础,‘教育现代化’必须做好‘语文现代化’的准备。”周先生认为“语文现代化”的首要目标就是普及现代共同语,学校、公共场所和集体活动一律说共同语,实行共同语和方言的“双语言”制度。他认为,“语音标准是否确定是共同语‘成年’的标志;共同语是否普及,首先在全国学校成为校园语言,是教育‘成年’的标志。凡是认真工业化的国家都以普及共同语作为建国大事。” 周先生还提出普通话普及的标准,即“全国学校以普通话为校园语言,全国公共活动以普通话为交际媒介”等等。作为《汉语拼音方案》的主要创制人之一,周先生在制定和推行《汉语拼音方案》方面的功绩已载入史册。《汉语拼音方案》以其国际化、音素化的严密设计,使得不能准确表音的汉字有了科学的注音工具,更使扫除文盲、推广普通话、索引排序、工业产品编码、制定旗语、灯语、手语、盲文和少数民族文字有了强有力的工具和凭借。《汉语拼音方案》诞生后不久就成为用拉丁字母转写中文的国际标准。特别是计算机应用普及以来,采用拉丁字母的《汉语拼音方案》在中文信息处理技术方面显示出极大的优越性,为汉字信息化、汉语国际化、普及普通话和国民经济发展做出了巨大贡献。

1月14日,周有光先生去世,享年112岁。就在1月12日,周有光先生刚刚过了112岁生日。

“四朝元老”周有光 百岁后仍然笔耕不辍

周有光,生于1906年1月13日江苏常州,一生经过了晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时代,有人戏称他是“四朝元老”,更有人将他看做百年中国从传统过渡到现代的一个缩影。50岁前,他是金融学家和经济学教授。改行从事语言文字学之后,他花费三年时间,用26个拉丁字母作为注音基础,主持编写了今天通用的汉语拼音方案。58岁以后,他将关注的目光从语言文字学扩大到世界史、文化学和人类历史演化规律等问题的探索和研究上。这位中国语言学家、文字学家通晓汉、英、法、日四种语言。

百岁后,他仍然笔耕不辍。2005年,100岁的周有光出版了《百岁新稿》,2010年,又出版了《朝闻道集》,2011年,他出版了《拾贝集》。

周有光的“错位”人生:人生很难按照你的计划进行

周有光的人生,其实是一个“错位”的人生。大学毕业,本可以和其他同学一样去当外交官,他却选择了学经济;圣约翰大学、光华大学的毕业生,都到美国留学,可他因为经济原因不得不去了日本;本想到日本京都大学去和著名经济学家河上肇学经济,河上肇却被捕了,他只好专攻日语;本来可以在海外享受优裕的生活,他却毅然选择了回国;本来研究经济已经有了不小的成就,他却被指定去研究语言;他从小接受的是“传统”教育,却研究了大半生“现代”的知识。面对这样的“错位”人生,周有光先生却很坦然,他说:“人生很难按照你的计划进行,因为历史的浪潮把你的计划几乎都打破了。”

周有光和妻子(资料图)

周有光和“张家四姐妹”中的老二张允和的相爱经历

周有光祖上为常州望族,他的太太是“张家四姐妹”中的老二张允和。张家四姐妹,个个兰心蕙质,大姐张元和的夫君是昆曲名家顾传玠,老三张兆和是沈从文的夫人,老四张充和嫁给了德裔美籍汉学家傅汉思。叶圣陶曾讲过一句话:“九如巷张家的四个才女,谁娶了她们都会幸福一辈子。”

周有光回忆他和张允和相爱的经历时说道:

我和她从认识到结婚的八年时间里,可以分三个阶段:第一个阶段,很普通的往来,主要在苏州;第二个阶段,到了上海开始交朋友,但是还不算是恋爱;第三个阶段,当时我的一个老师在浙江杭州创办新式学院,要我去教书,我大概教了两年。而她本来在上海大学读书,正好赶上浙江军阀与江苏军阀打仗,苏州到上海的交通瘫痪了。于是她就到杭州的之江大学借读,我当时在杭州教书。在杭州的一段时间,就是恋爱阶段。我给你讲一个有趣的事情:一个礼拜天,我们一同到杭州灵隐寺,从山路步行上去。灵隐寺在当时规模很大,环境优美,现在只剩下了当中几间房子。当时恋爱跟现在不同,两个人距离至少要有一尺,不能手牵手,那时候是男女自由恋爱的开头,很拘束的。有趣的是,有一个和尚跟在我们后边听我们讲话,我们走累了,就在一棵树旁边坐下来,和尚也跟着坐下来,听我们讲话。听了半天,和尚问我:“这个外国人来到中国几年了?”他以为张允和是外国人,可能因为张允和的鼻子比普通人高一些。我就开玩笑说:“她来中国三年了。”和尚于是说:“怪不得她中国话讲得那么好!”

1946年,三连襟在上海(左起:顾传玠、沈从文、周有光)

忆连襟沈从文:如果他多活两年,很有可能得诺贝尔文学奖

周有光曾在一次采访中回忆连襟沈从文:

1955年我到了北京,沈从文也在北京,我们就经常来往。而解放前,因为我在国外,与他没有什么往来。沈从文是一个很“奇怪”的人,他生于湘西凤凰,那儿今天都比较闭塞,更不用说当年。但是他家是书香门第,后来慢慢衰败。他小时候阅读了很多古书,但连小学都没有毕业。然后为找工作糊口,当了军队里边的一个文书员。当时军队很穷,他就把箱子当桌子在上面写字。在五四时代,北京、上海出版了很多译著,特别是外国小说、法国小说,这些东西引起沈从文的很大兴趣,也使得他受到了新思想的影响。后来,他想办法进了北京,“乡下人进城了”。但是他了不起的是,什么都是靠自修成才。因为他没有进过新式学校,不懂英文、法文,但是他大量阅读了法国译著,自己写的小说很像法国小说的味道。我想起爱因斯坦讲过一句话:一个人活到六七十岁,大概有13年做工作,有17年是业余时间,此外是吃饭睡觉的时间。一个人能不能成才,关键在于利用你的17年,能够利用业余时间的人就能成才,否则就不能成才。这句话非常有道理。

沈从文还有一点了不起。当年,他被安排到故宫博物院当解说员,别人都以为他很不高兴,他一点都不在乎,他说:“我正好有这个机会接触那么多古董!”于是,他就研究古代服饰,后来写成《中国古代服饰研究》。这也证明,沈从文度量大,一点架子也没有,这也是他了不起的地方。沈从文如果多活两年,很有可能得诺贝尔文学奖。

周有光 (资料图)

有幸与爱因斯坦有过两次面谈:爱因斯坦十分随便,平时穿衣服不讲究

周有光和张允和结婚后,拿了张家给张允和的2000块钱嫁妆到日本留学,后来又到美国工作和学习,更有幸面见爱因斯坦,这种经历在今天看来,富有传奇色彩。周有光说:“我到了美国不久,有一个朋友是在宾州大学教书的著名教授,他认识爱因斯坦,在聊天中说:‘爱因斯坦现在时间空闲,你可以跟他去聊聊。’因此,我很有幸跟爱因斯坦聊过两次。当然都是聊一些普通问题,因为专业不同,没有深入谈一些话题。但是,爱因斯坦十分随便,平时穿衣服不讲究,给我的印象非常好,我们侃侃而谈,没有任何架子。”

(来源:人民网)

相关阅读: