谁来“接棒”王新法?

谁来“接棒”王新法? ——“名誉村长”的身前身后事

王新法

“王新法”。一个多月来,这个名字被人们反复提及,这个人的故事感动着三湘四水、燕赵大地。

从千里之外的家乡河北,来到革命老区湖南石门扶贫,王新法最终累倒在扶贫一线。连日来,新华社、人民日报、中央人民广播电台、中央电视台、解放军报、湖南日报、河北日报、湖南电视台、河北电视台、常德日报等多家媒体和新闻机构先后推出报道,从不同角度解读着他。

清明时节,凭吊故人的日子。中华善德网记者编辑一行,从千里之外的北京来到王新法长眠的这片土地,心怀至诚,追悼英雄,希望通过采访还原一个完整的王新法,了解他走后,那里还继续发生着什么样的故事……

4月1日,前来祭奠扶贫英雄王新法的人们

当地县委县政府祭奠扶贫英雄王新法

扶贫英雄王新法墓碑

六塔山上的清明挽歌

4月1日,湖南省常德市石门县南北镇薛家村。六塔山海拔1200多米,山坡上的“山河圆”烈士墓园庄严肃穆。这是清明节“前三后四”的第一天。

一大早,王新法生前的家人来了,战友来了,同事来了,薛家村的村民们来了,还有数百名社会各界人士。他们手捧鲜花,鞠躬致哀,祭奠“名誉村长”王新法和74名红军烈士英魂。

“文明祭扫、生态殡葬,是他生前反复念叨的。”薛家村党支部书记覃遵彪面带歉意,轻声拦下人们带来的鞭炮、香烛和纸钱。4年前,河北老兵王新法千里扶贫,带领薛家村村民开垦出319亩荒山,种下万余株树苗,修建了这片兼具爱国主义教育和生态墓园作用的“山河圆”。

今年65岁的唐德义,不仅来祭奠“王村长”,也是来为一周前下葬的老母亲扫墓。“但留方寸地,留予子孙耕”,同为退伍军人、共产党员,唐德义带头践行王新法生前提倡的绿色生态殡葬理念,将母亲的遗体“树葬”于“山河圆”。

在王新法墓前,来自南北镇雅吉村的张显文已哭红了眼眶。他说,自己虽与王新法只有几面之缘,但一直深深敬仰着他。作为一名基层党员,今后更应该向王新法学习,坚守信仰、敢于奉献,带领群众脱贫致富。

站在离人群不远的土坡上,胸前佩戴着党徽、一身迷彩服的薛家村村民王先鹏深深鞠躬。他告诉记者,自从王新法魂归“山河圆”,每天来追思祭奠的人源源不断,最多时达300余人。为此,村民们自发组织了一支志愿者队伍,义务维护交通安全和环境卫生,其中年龄最大的林昌义84岁……

村民曾德平用自己独特的方式祭奠他。他拿出两个杯子,泡上刚采摘的“明前茶”,一杯洒在墓前,一杯自己喝:“老哥,好人啊,你还没来得及品尝今年的新茶,你看看,你带领咱们改造的茶园长势多好,肯定能卖个好价钱……”

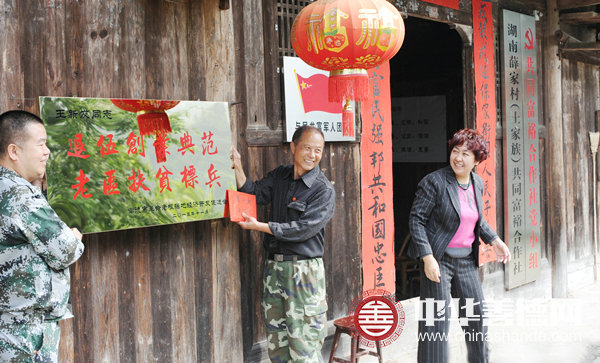

2016年4月28日,常德市革命老根据地经济开发促进会为王新法(中)颁奖(赵有强 摄)

“反扒英雄”的曲线人生

“个头不高,皮肤晒得漆黑,脸上有英气,一口外地‘普通话’。”这是64岁的“名誉村长”王新法在薛家村民眼中的形象。

成为“名誉村长”之前的王新法有什么样的人生故事?究竟是什么动机让他千里扶贫到异乡?王新法逝世后,《常德日报》记者曾赶赴石家庄,从尘封多年的档案和亲友的回忆中寻找答案。

时光回溯40多年,出生在河北省石家庄市灵寿县的王新法,还是个精干的小伙子,泛黄的档案这样记载着他的履历:

1969年底入伍,三年后入党;部队服役的12年,年年都是先进,年年受表彰;他从一名普通战士,一步步成长为某军区司令部训练处参谋。

1982年,他转业到石家庄市公安局,年年都获优秀共产党员、先进工作者荣誉。

老同事佟林回忆,王新法“话不多,就干事”,有一股“傻拧”的劲儿。“拧”到什么程度?当时王新法的岗位主要负责企业安保工作,但是在搞好本职工作之余,总是利用周末满城抓小偷。就算鼻梁骨被小偷打塌了两次,十根手指头被掰断过八根,仍是不肯停手。

“穿上了警服,就要以保护人民群众财产安全为己任。”王新法经常说的这句话,让老同事们记忆最深。

世事难料。抓小偷,成就了王新法石家庄市“反扒英雄”的荣誉,但也给他垒出了一道坎,他的人生因此转了一道急弯。

1987年,王新法侦破了一起团伙盗窃案。其中有犯罪嫌疑人利用关系多次找他说情“放一马”,遭到王新法断然拒绝,于是反咬一口王新法收受了他们2200元的贿款。在少数人的操纵下,1988年7月,“爱得罪人”的王新法被诬陷关进看守所,后以“敲诈勒索罪”被判1年6个月。入狱期间,王新法被开除公职、党籍。

“重击之下,他没有消沉。”有件事让妻子孙景华记忆最深。丈夫出狱后,家中困难连吃饭都成了问题,兰州的小妹接济了1000元,他却花800元买回一套音响,花几十元给她买了一件新衣。丈夫说:“人受苦了,但是精神不能垮,咱得快快乐乐过日子!”孙景华说:“你就是搞事一根筋。”丈夫却笑嘻嘻地回答:“你就不能换个好听的词儿吗?这叫执着!”

摆地摊、开货车跑长途、合伙采矿。王新法在逆境中发挥出自己才能,短短几年,就买了房子,攒下积蓄,有了事业,全家人过上了好日子。

但是,沉冤不雪,一直是王新法背后的一根刺。几乎是在开始二次创业的同时,执着的王新法一次次走上访程序上访,从家中积攒的一大摞申诉材料可以看出,20多年茫茫上访路何其艰辛。

念念不忘,必有回响。2008年5月,王新法遇上了他生命中的“贵人”。是年,作为石家庄市人大代表的曾德美,领到了一项特殊的任务:包保上访“重点对象”王新法。曾德美回忆,当初王新法流着泪讲完了自己的故事,然后说:就算自己不是一名党员了,但会以党员的身份来要求自己,绝不会给国家抹黑、给政府添堵。

曾德美深受感动,她多方调查走访,认定这是一桩冤假错案,于是奋笔疾书报告材料,为王新法奔走呼号。恰巧当年参与诬陷王新法的一名小偷即将病逝,弥留之际良心发现,说出了“这辈子我对不住一个人,那就是王新法”的真相,更是铁证如山。

2012年,王新法获得平反,恢复了工作和党籍。尽管为等到这个结果时光已经过去了20多年,但他平反后做的第一件事,就是跑到单位补交了党费。

在多年前王新法写给妻子的信中,留下了这样的文字:“如果我入党是一种信仰的话,那么,到目前为止,我还没有找到比共产党更值得信仰的信仰!”

女儿王婷说:“爸爸是个有信仰的人,我尊重爸爸的信仰,也为爸爸骄傲……”

山河圆

山河圆

“名誉村长”的家国情怀

2017年2月23日,王新法的生命钟摆停在了这一天。

“他把生命中的最后4年献给了党的扶贫攻坚事业”,各路媒体记者纷纷给出这样的评价。那一天,刚修改完一座桥梁的图纸,王新法突发心梗倒地,再也没有醒来……

4年前,60岁的王新法刚刚退休。有一天他对妻子说,自己再也耽搁不起了,得抓紧时间好好做点事。妻子孙景华预感到:“丈夫又要整出一件超出自己想象的事情来了。”

“对,响应中央号召,到贫困山区扶贫。”王新法与几个志同道合的战友商量后,先后考察了云南、贵州、甘肃等省的几个地方,可惜没找到合适的点。这时候,听到消息的曾德美向他推荐起自己的老家湖南石门薛家村;“那里是革命老区,山美水美,但老百姓很穷,你不如去看看。”

“恩人”的一席话被王新法记在了心里。2013年冬天,王新法来到了薛家村,开始爬山越岭、挨家挨户了解情况。

踏勘六塔山时,当地百姓讲起一段悲壮的历史:80多年前,中国工农红军第四军68名战士在村里遭敌人偷袭,舍身跳崖,血洒薛家村剪刀峡,被当地百姓偷偷就地掩埋。

这个故事让老兵王新法热血沸腾。过后他对老战友徐书真说:我知道湖南有个地方,环境很美,但那里的老百姓很苦,那里还是革命老区,有许多烈士遗骨还散落在民间,我就想做这件事,想办法让村民富起来,再就是修个烈士公墓,将来就是我死了,都可以葬到那里,和先烈们作伴……

“我深知新法是一个革命的理想主义者,他言必行,行必果。”徐书真这样评价王新法。

王新法捐出自己13万元积蓄,把六塔山改造成“山河圆”烈士陵园,一部分安葬烈士,一部分做村里的公墓。听说为烈士修陵园,全村老少齐上阵,开山炸石,栽树种草,找回了烈士遗骨,绣好了68面五星红旗,赶制了68副棺材。

在整理烈士遗骸的过程中,王新法忍着疼痛,用手指一点一点抠干净烈士遗骸上的泥土。当打开烈士李光文的草坟时,烈士腰部还有两个小小的头骨。原来,李光文牺牲时,还怀抱着两个尚未成年的孩子。看着眼前的一幕,王新法热泪盈眶,他指着山野里的许多无名烈士感慨:“共和国的丰碑里怎能没有他们?一定要让烈士回家,让山河圆梦!”

曾经参与采访这件事的石门县电视台记者说,这就是“山河圆”名称的由来。

2014年3月31日,“让烈士回家”公祭活动在六塔山上举行,村民站满了一山。借此机会,王新法号召村民迁坟腾地,移风易俗推行树葬,得到了村民的积极响应。同时,王新法顺势而为,广泛发动群众,在先烈精神的感召下,吹响了薛家村扶贫攻坚的进军号,正式向贫困宣战。4月,薛家村换届,村民一致表决王新法任“名誉村长”。

着手薛家村扶贫攻坚,王新法首先制定了3个三年计划。

实施第一个三年计划,他拿出了平反后单位补发的64万元工资,前后陆续出资达到100多万元。3年时间,王新法带领乡亲们拓宽村道10多公里,架设桥梁6座,劈山炸石修建山道5公里,把村通组道路修到了30多户村民家门口;铺设管道引来山泉水,解决了6组20余户人家的安全饮水问题,同步解决了100多亩茶园的灌溉问题。

基础设施改善后,王新法将目光投向了产业发展。通过市场分析,邀请专家把脉,王新法说服村民将千亩老茶园进行改造,四季采摘改为一季采摘,不打农药,成立薛家村(土家族)共同富裕合作社和茶叶专业合作社,将优质茶叶推向市场,让茶园成了“绿色银行”。

三年过去,村民的口袋鼓起来了,人均年收入由2013年的不足2000元,增加到2016年的7700多元,薛家村摘掉了贫困帽,今年还进入了省级文明村行列。

“不以救世主自居,王新法扶贫是出钱、出力、出点子,最终把命都搭上”。老支书王承梅含泪回忆,“王村长”军人本色不“脱体”,工作起来像打仗,早上起床的手机闹钟铃声是起床号,来电铃声是冲锋号,一身半旧迷彩服,一双挂满泥的半筒靴,脸晒得像块碳一样黑,肩膀上的皮磨破一层又一层……

村民曾德平说:“炸山修路,王新法带头签《生死状》,我是跟着他第一个签名打指模的,从那一天我们就知道,他和薛家村就连在一起了。”

村民们都还记得,2014年腊月二十四,那天过小年。大家提着腊肉、鸡蛋和蔬菜到指挥部慰问王新法。当发现白芳梅手里提的是两蔸青菜、几个连根带叶的大萝卜,王新法便指着青菜问:“大妹子,这是什么讲究?”没想到一字不识的白芳梅脱口而出:“这代表您四季常青!”他又问:“那萝卜呢?”白芳梅说:“这代表您根深蒂固!”王新法转过身去,面向着张贴在指挥部正墙上的毛主席画像,沉默了好一会儿,然后转过身来,流着眼泪说:“对不起,今天实在是没办法控制感情,谢谢你们了。”随后,他把右手举到额头边,给村民们敬了好长时间军礼,村民都感动了,都随着他流泪。

4年时间,王新法很少回河北老家。妻子、女儿、外甥女来薛家村看望他,住上几天就被他打发回去。“山里太苦,怕我们不适应。”妻子孙景华说,4年时间全家在一起的时间不超过2个月。然而,在整理丈夫的遗物时,孙景华翻出了一本复印的书信,这本书信的原件在老家,是王新法多年来与妻子的往来通信。在薛家村的一千多个日夜里,就是这本家书陪伴着王新法,想家的时候,就拿出来看看。抚摸书信,孙景华泪如雨下……

如今,孤独还是不孤独只有王新法自己知道,但是,他的扶贫事业是不孤独的。他的义举感染了无数志同道合者。4年里,先后有140余人来到薛家村,包括退役、现役军人、军属和社会志愿者,他们组建起了一支扶贫攻坚“与民共富军人团队”。薛家村扶贫,他不是“一个人的战斗”。

薛家村

“接棒”扶贫的合力之手

2月26日,是王新法出殡的日子。依照他生前心愿,经其家人同意,他的骨灰安葬在“山河圆”。从石门县殡仪馆到薛家村近130公里,沿途站满了自发送别的群众;从六塔山下到“山河圆”,海拔1200米,村民扶老携幼、胸戴白花,含泪走了3个多小时。

王新法走了,倒在了他的第二个三年计划的头一年,留下了未竟的扶贫事业。

在他的计划中,还要推出矿泉水品牌,打造红色旅游景区,把薛家村的有机茶卖到国外去……

“放心吧,村长。”村支书覃遵彪在清明祭上说,“全体村民正在化悲痛为力量,卯足了劲,加快完成你生前的计划!”

党委、政府在行动。3月10日,石门县专门召开“薛家村脱贫攻坚工作调度会”,成立薛家村脱贫攻坚工作领导小组,重点做好产业扶贫,支持发展茶叶产业、旅游业、林下经济和光伏发电。力争通过三年的努力,将薛家村打造成由贫困村向小康村转型的示范村,创建成为省级生态村和国家级文明村,将“山河圆”打造成AAA级旅游景区和省级爱国主义教育基地。

“与民同富军人团队”未散。曾德美在清明祭奠仪式现场边拭泪边告诉记者,作为团队的一员,这几天自己留在村里担当志愿者,还有一些成员正在石门县城洽谈薛家村的茶叶产业项目,她说:“人走了,扶贫的接力棒不能掉下。”

社会力量在汇聚。从王新法逝世至今,每天都有数百人前来吊唁,其中支援薛家村的单位、部门、社会各界志愿者出资出力的很多很多……

斯人已去,精神永存。潇湘大地,传颂着王新法的事迹。

2月24日,石门县委号召全县共产党员向王新法学习。

3月5日,常德市委下发《关于开展向王新法同志学习活动的决定》。

3月17日,湖南省委省政府追授王新法同志“扶贫楷模”荣誉称号。

3月23日,常德市委宣传部、常德市扶贫办主办王新法同志先进事迹报告会。

3月24日,湖南省委组织部追授王新法同志为“湖南省优秀共产党员”。

这是一个男人的故事。这更是一个老兵的故事,一个警察的故事,一个退休干部的故事,一个扶贫英雄的故事,一个共产党人的故事。这里的人们接过的,不只是王新法的扶贫“接力棒”,还有他的血性,他的精神。

(来源:中华善德网)