徐玉华 31名大学生的"好妈妈"

【人物素描】

徐玉华,女,汉族,1970年6月出生,沂蒙精神传承促进会副会长、山东沂南县供电公司职工。2009年以来,徐玉华累计捐款40余万元,先后帮助31贫困学生圆了大学梦。

徐玉华是一名普通职工,热心公益。她的工资基本全部捐给了急需帮助的孩子们,先后帮助31贫困学生圆了大学梦。这些大学生虽然天各一方,但徐玉华母亲般的温暖却时时陪伴着他们,学生们亲切地叫她“徐妈妈”。

赠人玫瑰,手留余香。徐玉华是一名普通的电力职工,却尽自己所能帮助了一个又一个贫困的学生。八个年头,她不断播撒爱与温暖,圆了自己的公益梦,更圆了贫困学生的求学梦。她收获了辛苦、忙碌但更快乐的人生;受助的学生也在她身上学到了感恩、奉献的“课外知识”。

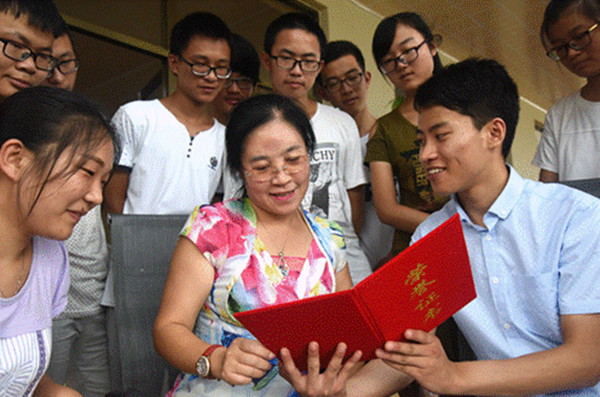

2016年8月13日,山东省沂南县供电公司职工徐玉华的家里热闹极了,31名大学生与她深情拥抱,围坐在她身边,给她讲自己的学习、工作情况。她给这个孩子拿水果,给那个孩子剥糖块,忙得不亦乐乎。她告诉他们不管何时何地,都要做一个诚实守信、守规矩、有爱心的人。这样的场面温馨又感人,就像慈母和久别的孩子有着说不完的话。

每次相聚的这一天,都是徐玉华最忙最累的一天,但也是最开心的一天。吃完团圆饭,徐玉华亲手为孩子们试穿精心选购的新衣服,看着孩子们一天天成长,长高了、变美了、更帅了,她打心眼儿里高兴。

受资助的大学生向“徐妈妈”徐玉华汇报学习情况。

徐玉华怎样成为这么多大学生的“徐妈妈”?故事要从2001年说起。

2001年8月12日,高中生马迎春刚参加完高考,父亲却不幸遭遇车祸,突如其来的变故让马迎春的家陷入困境,他上大学的梦想即将成为泡影。徐玉华听说后,立即为马迎春资助了1000元现金,并一直资助到马迎春毕业工作。这是徐玉华资助的第一个学生,也为她日后的慈善路埋下了一颗种子。

2009年高考过后,徐玉华从媒体上看到“圆梦行动”的宣传,帮助生活贫困难以迈进大学校门的学生,这又一次点燃了她善良的心,她决定加入“圆梦行动”。经县团委牵头,徐玉华与2名贫困学子结成帮扶对子,为每人捐助了3000元学费。自此之后,她的心里就多了一份牵挂,给孩子们精心挑行李箱、衣物等生活用品。两个孩子上学后,徐玉华定期与他们沟通联系,了解学习和生活问题,帮助他们完成学业,并顺利走上了工作岗位。

徐玉华加入“圆梦行动”组织。

自此之后,徐玉华的爱心之路越走越长。

2010年,徐玉华与3名贫困学子结成帮扶对子;2012年,徐玉华与4名贫困学子结成帮扶对子;2013年,徐玉华与6名贫困学子结成帮扶对子……到2016年,徐玉华共和31名贫困学生结成了帮扶对子。

“不是娘亲胜似娘亲”。每个孩子都牵动着她细腻而真诚的心,徐玉华不论多忙多累,也从未放弃帮助孩子们的坚定信念。8年来,她不仅给予孩子们金钱资助,还经常为他们提供生活补贴和用品,衣服、书籍,只要想到的,她都会买来给孩子们。她还经常写信和孩子们谈心,谁恋爱了,谁得奖了,每一件小事,徐玉华都会放在心上,她耐心开导孩子们,鼓励孩子们要振奋精神,好好学习。

在徐玉华的爱心资助下,三届贫困生已顺利完成学业,并找到了称心如意的工作。这些大学生虽然天各一方,但他们时时能感受到徐玉华母亲般的温暖,都亲切地喊她“徐妈妈”。

徐玉华给资助的大学生每人添了新衣服。

“孩子”越来越多,徐玉华建立了QQ群、微信群,并起名叫“好大一个家”。为使爱心薪火相传,徐玉华又带领孩子们成立了“爱心大家庭”委员会,鼓励他们自己制定规章制度,推选出团队的“秘书长”,开始爱心接力行动,向社会传递更多的人间真情。

“徐妈妈”徐玉华邀请沂蒙精神传承促进会会长、沂蒙新红嫂于爱梅给大学生作沂蒙精神教育报告。

除了助学,徐玉华还有很多传承“善小”、奉献爱心的事迹。汶川大地震她悄悄捐了1万元;每年春节看望沂蒙老红嫂;为贫困小学捐款,购置板凳、教具和书籍;把工资捐给患白血病的学生;买物品、带领车队去青岛海军基地慰问官兵,与部队子弟兵们结下了双拥互动的友好关系……她的热心奉献,给沂蒙精神增添了新的时代内涵。

“徐妈妈”徐玉华和海军战士们一起包水饺。

徐玉华说:“我做的这些都是些微不足道的小事,但是只要人人凝聚微小力量,献出一份爱心,就会播种出一片绿荫。”帮助别人已经成为徐玉华生活中不可或缺的内容。

(来源:临沂日报 图片来源:山东省文明办 )

徐玉华:万千“善小”酿就大德馨香

作为一名普通职工,十几年来,沂蒙老区的“徐妈妈”徐玉华传递万千“善小”,倾囊奉献爱心,先后资助31名家庭贫困学子圆了大学梦,爱心撒遍沂蒙山、孟良崮脚下的贫困山区,收割了无数助人的快乐和幸福,“徐妈妈”的温度不仅温暖了寒门学子,更向社会传递了“善小”臻大爱的朴素情怀。

“善小”折射人性光辉。徐玉华热心公益事业不是心血来潮,献爱心也从不迟疑,工资除了自己家中日常开销和孝敬父母外,剩下的全部都捐给了公益事业和那些急需捐助的弱者,帮助别人已经成为徐玉华生活中不可或缺的内容。有时,我们也有善心,但真金白银的拿出来献给他人,需要的则是强大道德的力量支撑。徐玉华只是一名普通职工,却积少成多的献出三十多万的爱心巨款,没有攒下金山银山,却积攒了无限诚挚爱心。“徐妈妈”的善小精神,为我们点亮了人生路上的一盏明灯,指引美德前行的方向。

“善小”丰富人生内涵。暖人心的细微善行从不缺乏,或许只是被我们忽略了,但它们却一直真实地存在,徐玉华总是对助人为乐的奉献不以为意,然而就是这些不经意的善行,让31名贫困生终生受益,也丰富了自己的人生价值内涵,助人的同时,也提升了个人的社会价值。生活中的英雄和善者并非是虚构化的完全无私,更应该是和徐玉华一样有血有肉有生活的道德模范,尽管倾力热心助人,个人生活却依旧温暖,她拥有幸福的家庭、热爱的工作,从温暖的人生中不断汲取善的力量,这充分说明:坚持善小,弘扬社会主义核心价值观,都不能空谈理论,不能脱离了本职工作和日常生活,要紧密联系实际,以行动践行“善小”文化,发扬“善小”精神。凡人善举正是这样醇厚绵长、朴实无华,徐玉华们就是在追求让“善小”聚少成多的路上,一步步修习道德人生、酝酿人间大爱。

“善小”传递温情力量。一个好人,可以照亮一座城市,一种善行,可以为一方沃土增色。社会巨变中,价值观日趋多元化,像徐玉华这样的好人却被认为是“傻”、“缺心眼”、“图虚名”,这样的声音最令人心痛。殊不知,个人不是孤立的个体,每个人的生活都是他与周边的千丝万缕的联系组成的,大多数人都是平凡的人,每天做着平凡的小事,可正是这些小事串联成了大千世界,小事暖则世界暖。最小的善行胜过最大的善念,善念与善行之间往往就只差一步的距离,只要人人都要从身边做起,从小事起步,认认真真地哺育传递道德力量的“小温情”,就能把“善小”汇聚成温暖人心的“大德”,也才能共筑一个温情的社会。

阴晴冷暖的人生旅途,一盏灯的光热可能没那么多,但是它总能指引人们行走的方向,激发源自心底暖暖的善意,大善往往更容易被大家赞扬,殊不知那些“善小”才是我们触手可及的道德活水,以此浇灌心灵,聚少成多,开花结果,也终能成就“大德馨香”。

(来源:临沂文明网 张梓建)