王阳明 知行合一铸心学

王阳明像

王阳明,本名王守仁,字伯安,一位生活在明代的政治家。一位一生追求良知,并因此而开创了一座中国哲学高峰的圣者。

他生于1472年10月,卒于1529年1月,家籍浙江绍兴府余姚县(今属宁波余姚),曾筑室于会稽山阳明洞,故自号阳明子,学者称之为阳明先生,后世多称其王阳明。他精通儒家、道家、佛家,其首创的心学更成为自明以来,具有极高的认识价值与操作价值儒家常说,远播海外,影响深远。正如诗词名家周笃文先生所说,心学崇尚英杰事功的情怀,激励着人们去创造伟业,并实现道德上的完美,这对于我们当前净化社会风气、培养无私的君子风尚、肃清贪污腐败,有着巨大的作用,是一笔宝贵的哲学遗产。

守仁格竹

遍格诸物 志皈圣贤

从出生到弘治十八年(王阳明34岁前,1472-1505年),这一阶段,是王阳明博览群书、广泛吸取不同的思想资源,丰富其思想经历、历练其处事才能的时期。

按照史料的记载,12岁之前,王阳明并未接受正规的学校教育,而是在他的祖父王伦的言传身教之下得以启蒙并默诵群籍的。11岁时,因他的父亲王华考中状元,在北京供职,他才随祖父来到北京,次年在书馆就读。就在12岁时,他即确立了以“读书做圣人”为“人生第一等事”的志向。这一志向的确立,为他此后全部的人生道路奠定了方向。

15岁时,他考察居庸关,某种意义上即是他把“圣人”志向付诸实践的第一次尝试。他详细考察了居庸三关的山川地理、道路交通以及关外少数民族的生活状况,不仅做了详细记录,而且结合地理实况给予分析,并试图把他基于实地考察所提出的防御策略献给朝廷。在考察期间,他也向少数民族青年学习骑马射箭,“慨然有经略四方之志”。

16岁他读到朱熹关于“格物致知”的论述,立即付诸实践,去“格竹子”,结果使他身体染病,由此而体会到朱熹所说的“格物致知”或许有误,未必是通往“圣人”境界的坦途,开始对朱熹之说产生怀疑。

17岁他在南昌结婚,结果却与道教结缘。而既闻道教养生之说,他便立即付诸实践。据记载,他此后的道教炼养术也达到相当高的境界。

此后的十数年中,王阳明一直处于思想与现实的某种纠结之中。他既坚持作为“人生第一等事”的圣人志向,又苦于无法寻找到通往圣人之道的现实途径。他既出入于佛教道教,对二教思想均有精深领悟,又驰骋于文章辞艺,其诗词歌赋的成就,足与当时第一流文士相颉颃,同时又精读兵法,深加研习。他三次参加科举,直至28岁才进士及第。在工部“观政”期间,朝廷命他监修威宁伯王越的坟墓,王阳明又把他的军事知识运用于这一民事工程的管理当中。

弘治十六年(1503年),王阳明32岁。他自觉反思了自己广泛的思想阅历与多方面的实践经验,“渐悟仙、释二氏之非”,重新又回归到了“圣人之学”这一根本原点。两年之后,他与湛若水(1466-1560年)一见如故,结为好友,共以发明“圣学”为己任,更坚定了他必为圣人的根本志向。

修文阳明洞

龙场悟道 始传心学

正德元年至十年(王阳明35岁至44岁,1506-1515年),这一时期,是王阳明经历极度艰难困苦而最终获得思想新生的时期,也是“阳明学”创立与早期传播的时期。

正德元年,他因为上书得罪了用事太监刘瑾,遭受廷杖之刑,又被贬谪为龙场驿丞(龙场驿在今贵州省修文县)。经历了种种艰难险阻之后,王阳明于正德三年春天到达龙场。恶劣的自然环境、极度的物资匮乏、上级官员的凌辱,如此等等,生死之间几乎命悬一线,把王阳明逼到了生命的绝境。但正是在这种绝境之中,王阳明实现了“绝地重生”,实现了他思想生命的更生,这就是所谓“龙场悟道”。“龙场悟道”的结果,实质上是他的“圣人之志”在特定条件之下的喷然勃发,他真切地体悟到了“心即理”、“圣人之道,吾性俱足”,因此也直接导致他与朱熹“格物致知”之说在思想上的分道扬镳。与朱熹学说的分离,同时也就是他自己以“本心”为核心理念的心学哲学体系建构的起点。基于“心即理”的体悟,王阳明创立“知行合一”学说,成为他贯彻一生的关于“心即理”的实践原理。

正德五年,王阳明离开龙场,升任庐陵县令,这是他第一次实际管理地方政治事务,也是他“知行合一”思想运用于政务管理并取得实际效用的最初实践。同年冬天,他离开庐陵,此后经过了五、六年的职务频繁变动时期,而同时也成为他讲学活动相对最为集中的一个阶段。“知行合一”这一新学说,随着王阳明的讲学活动,传遍当时的学术界,产生了极为广泛的思想影响。

王阳明纪念馆

事业巅峰 学问圆满

正德十一年至正德十六年(1516-1521年,王阳明45岁至50岁),这是王阳明事业发展的巅峰时期,也是他的心学哲学进一步完善而达成体系化建构的圆满时期。

正德十一年,朝廷任命王阳明为“都察院左佥都御史巡抚南、赣、汀、漳等处地方”,他实际所管理的地方,是江西、福建、湖广、广东四省交界的广大区域。在四省边界地区,长期以来存在着众多的土匪武装,山头林立,四处劫掠,给民众的日常生活造成极大困扰,成为朝廷的心腹之患。朝廷多次派兵征剿,但收效甚微。王阳明到达赣州之后,旋即投入一系列的具体工作,实地勘察地形、了解道路交通情况、掌握敌人兵力部署以及各山头之间的相互联系、己方兵员及其作战能力、作战器械的预备等等,在切实掌握各方面具体情况的基础上,王阳明亲自选练民兵,制定了一系列切实可行的作战方案,严明军纪,发起了对四省边界区域三次大规模的战役,即“漳南之役”、“横水桶冈之役”、“浰头之役”,在不到二年的时间内,彻底清除了四省边界广大地区的匪患。每次战争结束之后,王阳明都亲自部署战后民众的生产与生活秩序的恢复重建工作,并为未来考虑,设立新的行政区,强化政教,更革人心,以期收到长治久安之效。如“横水桶冈之役”结束之后在江西设立崇义县、“浰头之役”结束之后在广东设立和平县,这两个县至今也仍然是县级行政区。

正德十四年,宁王朱宸濠谋反。事发时,王阳明正奉朝廷之命前往福建处置地方事务而路过南昌。在极为急促仓皇的情况之下,王阳明迅速摆脱了朱宸濠的追兵,审时度势,迅速重新结集军队,制定了各种离间、攻心、实战之策,最终与朱宸濠在鄱阳湖决战,活捉朱宸濠。朱宸濠自起兵谋反到被生擒,不过40天;王阳明自开始发起平叛战争到全面结束,不过10天。“以万余乌合之兵,而破强寇十万之众”,不仅改写了明朝的政治历史,也创造了军事上的奇迹。

但连续的军事上的旷世奇功并没有给王阳明带来个人的富贵利禄,尤其在平定朱宸濠的谋反之后,王阳明反而因此而遭受了种种诬陷与诽谤。正是在这种情况之下,王阳明实现了其思想世界的再度飞跃。正德十五年,王阳明提出“致良知”说,进一步发展完善了他的心学哲学。

王阳明墓

行至良知 亦复何言

嘉靖元年至嘉靖七年十一月(1522-1529年,王阳明51岁至57岁),这是王阳明生命中的最后七年,既是他的“致良知”学说获得广泛传播的时期,也是他为国家人民利益而鞠躬尽瘁的最后阶段。

平定朱宸濠叛乱之后,在长达一年多的时间里,王阳明忍辱负重,动心忍性,以非凡的智慧与皇帝朱厚照及其周围群小进行抗争,终于促成正德十五年闰八月朱厚照车驾返京,“御驾亲征”的闹剧由此落幕,而王阳明则仍留江西,继续处置地方善后事宜,尽快恢复当地民众的生活秩序。正德十六年三月,朱厚照驾崩,世宗即位。六月,王阳明应诏进京觐见嘉靖皇帝,但行至半道,又得到诏书谓不必进京,王阳明遂回到绍兴与家人团聚。

事实上,虽然朱宸濠已经被诛,皇帝朱厚照已经去世,他周围的群小在嘉靖帝即位后也已经得到了处置,但权臣对王阳明的诬陷诽谤并未消除,他仍然蒙受着不白之冤。王阳明回到家乡之后,他也因此而被朝廷“悬置”了起来,实际上即是“赋闲”在家。但王阳明不以为意,在此后的六年之中,他专注于讲学,宣讲他的“致良知”说,给整个学术界带来了极大震动,而随着“良知说”的迅速传播,“阳明心学”改变了中国思想史的整体格局及其发展方向。

嘉靖六年,朝廷忽又诏书数下,命王阳明为两广总督,前往广西思恩、田州平定“叛乱”。王阳明到广西后,经过了解实情,思、田并不存在“叛乱”事实,便将思、田事务和平解决了。而此同时,王阳明实地了解到,在八寨、断藤峡一带所存在的大量地方武装,倒是将来必为朝廷心腹之患,他运奇设谋,发起对八寨、断藤峡的征剿,不数月间,即迅速荡灭了两地的地方武装。

但此同时,他向来原本并不强健的身体,却因长期的军旅生涯以及两广的暑热而终致旧疾复发,这时已经非常虚弱了。他不断地向朝廷上书,希望朝廷能够派员来接替他的两广巡抚之职,完成公务交接,他可以回家安心调养身体。但事实是,他的全部上书都被朝中权臣扣留了,他因此而耽误了治病的良机,终至不起。嘉靖七年十一月二十九日(1529年1月9日),王阳明病逝于江西南安府地名“青龙铺”的地方,享年五十七岁。临终之际,时任南安府推官的门人周积询问遗言,阳明曰:“此心光明,亦复何言!”

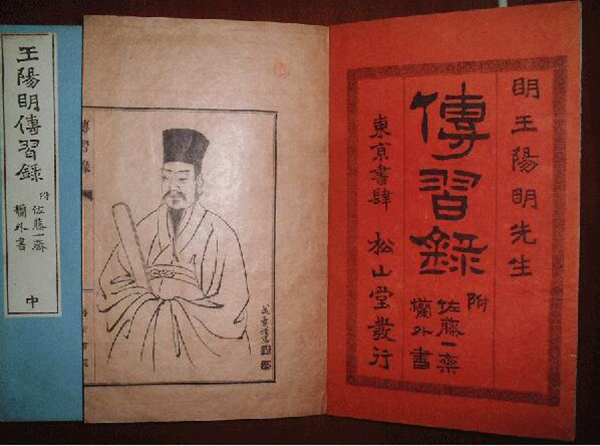

《传习录》书影

良知心学 三层涵义

王阳明集知行学说之大成,作为其哲学核心的“致良知”与“知行合一”主要有三层涵义:

首先,知中有行,行中有知,知行一体两面。王阳明认为“知”和“行”的实现过程互为表里,能够深入实相的“知”就是“行”,这样的“知”方不虚妄;能够明觉精察的“行”就是“知”,这样的“行”才不盲目。所以知行必须兼顾,不可偏废。

其次,真知必行,不行假知,注重躬行实践。王阳明指出:“真知即所以为行,不行不足谓之知。”意思是说,真正的“知”必须付诸实行,没有“行”的“知”就不是“真知”。“致良知”就是将良知贯彻到日常生活的各种实践之中,实现知行合一。因此,他常强调在事上磨练、在实学中求知。

再次,以知促行,为善去恶,强调自律自觉。王阳明认为“一念发动处便是行”,后人常以此误解他“销行归知”。其实,王阳明并没有混淆“知”“行”,他视起心动念就是“行”,所以应该对善恶有高度自觉,这是慎独、自律的极致,对道德修养极有意义。他提倡“知行合一”是希望在道德规范上防微杜渐,因为道德上的知行问题是和认识上的知行问题分不开的。

王阳明故居

历史评价 继孔之圣

朱载垕:两肩正气,一代伟人,具拨乱反正之才,展救世安民之略,功高不赏,朕甚悯焉!因念勋贤,重申盟誓。

徐渭:王羲之‘以书掩其人’,王守仁则‘以人掩其书’ 。

李贽:呜呼!天生先生岂易也耶!在江西为三大忠,在浙江为三大人,在今古为三大功,而况理学又足继孔圣之统者哉?

张岱:阳明先生创良知之说,为暗室一炬。

黄宗羲:王阳明可谓‘震霆启寐,烈耀破迷’,自孔孟以来,未有若此深切著明者也。

魏禧:阳明先生以道德之事功,为三百年一人。

王士祯:王文成公为明第一流人物,立德、立功、立言,皆居绝顶。

纪昀:守仁勋业气节,卓然见诸施行,而为文博大昌达,诗亦秀逸有致,不独事功可称,其文章自足传世也。

严复:独阳明之学,简径捷易,高明往往喜之。

梁启超:阳明是一位豪杰之士,他的学术像打药针一般令人兴奋,所以能做五百年道学结束,吐很大光芒。

章太炎:文成之术,非贵其能从政也,贵乎敢直其身,敢行其意也。

三岛毅:忆昔阳明讲学堂,震天动地活机藏。龙岗山上一轮月,仰见良知千古光。

东乡平八郎:一生低首拜阳明。

胡哲敷:五百年来,能把学问在事业上表现出来的,只有两人:一为明朝的王守仁,一则清朝的曾国藩。

当年明月:他的心学,是中华文明史上的一朵奇葩,是值得我们每个人为之骄傲的财富,他吹响了人性解放的号角,引领了明代末期的思想解放潮流,他的思想流传千古,近代的康有为、孙中山等人都从其中受益匪浅。

后记:

王阳明只有五十七年的生命,却在历史上留下了永恒的光芒。他一生坎坷,却终究能以光明光明峻伟的人格、表里澄澈的心灵,伟岸挺立于天地之间,从而得其思想生命的永恒。王阳明去世之后,他的学说不胫而走,不仅遍满宇内,而且流播域外,对日本、韩国等地都产生了重要影响,日本“经营之圣”稻盛和夫,生平就深受王阳明亲民爱民思想的影响。1974年,日本航空公司宣布破产,负债1800亿日元,政府请他出山。他定了两条规矩:一、我不拿一分钱工资,二、我不带一个人。他全身心地投入,和员工们一起想办法克服困难,16个月以后,公司不但还清了账,还结余了1800亿。后来,他写了一本书叫《活法》,其中说到王阳明的“正我”思想,就是没有私欲,如果你以无私的心态去处理事务,应该是无往而不顺的。所以他说,他的成功得益于王阳明的“良知”活法,得益于他的“正我”思想,因此创造了奇迹。毫无疑问,他的思想学说,在今天仍然有其重要作用,是社会主义核心价值体系建设值得汲取的思想资源,仍能发挥其提携人心向上、涵养高尚人格的重要作用。