管仲 功在千秋却被刻意忽视的一代名相

[原标题:管仲 :法家先驱 首倡以威治民]

管子像

编者按:

管仲一生,九合诸侯,一匡天下。他不仅是中国古代著名的经济学家、哲学家、政治家、军事家,因其遗著《管子》内容繁杂,思想丰富,其更被誉为“法家先驱”、“圣人之师”、“华夏文明的保护者”、“华夏第一相”。可是,就这样一位具有伟大思想和作为的人,因为其理念不符合封建君主专制的要求,自秦汉至清末,不论是其书还是其人,都被刻意的人为“忽略”了。直到民国时期,梁启超提出管子实为“国史上第一流人物”,“中国最大之政治家,而亦学术思想界一钜子也。”之后,其思想和业绩所产生的深远影响才逐渐为世人所重视。那么,我们该如何研读《管子》?管仲的思想有何闪光之处?管仲的人生又是怎样的呢?此文中,不论是作者的直笔还是学者唐金培先生的解释,虽是简述,却实为管窥豹斑之善文。

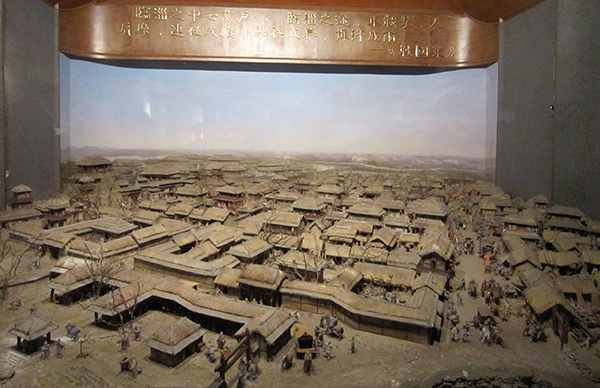

管仲纪念馆

人物简介

管仲(约前723或前716-前645)名夷吾,谥曰“敬仲”,汉族,中国春秋时期齐国颍上(今安徽颍上)人,史称管子。春秋时期齐国著名的政治家、军事家,周穆王的后代。管仲少时丧父,老母在堂,生活贫苦,不得不过早地挑起家庭重担,为维持生计,与鲍叔牙合伙经商;后从军,到齐国,几经曲折,经鲍叔牙力荐,为齐国上卿(即丞相),被称为“春秋第一相”,辅佐齐桓公成为春秋时期的第一霸主。管仲的言论见于《国语·齐语》,另有《管子》一书传世。我国近代思想家梁启超在《管子评传》(1909)写道:“法治者,治之极轨也。而通五洲万国数千年间,其最初发明此法治主义以成一家之言者,谁乎?则我国之管子也。”认为法治思想的起源在中国的法家。管仲作为春秋时期开明革新人士的主要代表,在法律思想方面主张“天道”与法律相结合,改革旧礼与创立新法并举以法统政、礼法并用,以法律手段推行军事、行政以及商业政策,促进富国强兵。管仲的事迹和言论主要保留在《左传》、《国语》、《管子》以及《史记》之中。

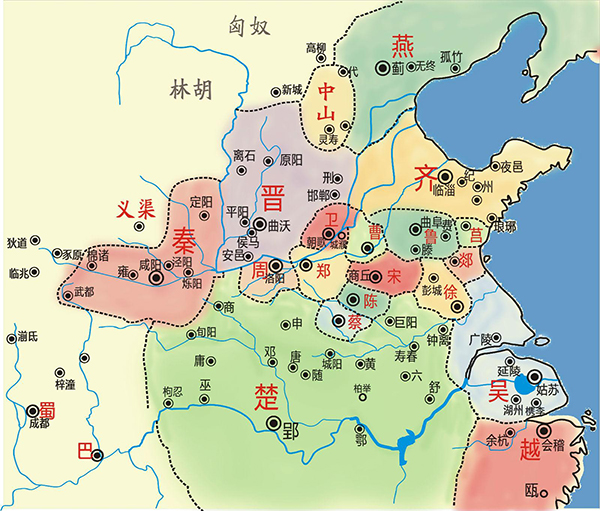

春秋列国地图

奇策治国 尊王攘夷

“管仲辅佐齐桓公创立霸业,是春秋时期的大政治家。他处的时代正是列国并峙,互相征战不休。”河南省社会科学院考古与历史研究所副研究员唐金培说,“当时在黄河下游比较活跃的大国有齐、鲁、郑、宋、卫;小国有邢、遂、谭、纪、杞。大国又分两派,一派是郑、齐、鲁,一派是宋、卫。小国也附属在各个大国一边。两派的力量以郑、齐、鲁为强。由于郑国发生内乱,渐渐中衰,齐国慢慢强大,逐渐成了各国的霸主。 ”

管仲的祖先是姬姓的后代,与周王室同宗。父亲管庄是齐国的大夫,后来家道中衰,到管仲时已经很贫困。为了谋生,管仲做过当时认为是微贱的商人。他几次想当官,但都没有成功。管仲有位好朋友鲍叔牙,两人友情很深,他们俩一起经商。在经商时赚了钱,管仲总是多分给自己,少分给鲍叔牙。而鲍叔牙从不和管仲计较。

管仲三次参加战斗,但三次都从阵上逃跑回来。管仲同鲍叔牙的友谊非常诚挚,他也多次想为鲍叔牙办些好事,不过都没有办成;不但没有办成,反给鲍叔牙造成很多新困难,还不如不办。因此人们都认为管仲没有办事本领,鲍叔牙却不这样看,他心里明白,自己的朋友管仲是个很有本领的人。事情所以没有办成,只是由于机会没有成熟罢了。在长期的交往中,他们两人结下了深情厚谊,管仲多次对人讲过:生我的是父母,知我的是鲍叔牙。

齐桓公即位后,急需找到有才干的人来辅佐,因此就准备请鲍叔牙出来任齐相。鲍叔牙诚恳地对齐桓公说:臣是个平庸之辈,现在国君施惠于我,使我如此享受厚育,那是国君的恩赐。若把齐国治理富强,我的能力不行,还得请管仲。

管仲一路恐慌到了齐国,齐桓公选择吉祥日子,以非常隆重的礼节,亲自去迎接管仲,以此来表示对管仲的重视和信任,不久就拜管仲为相,主持政事,为表示对管仲的尊崇,称管仲为仲父。 管仲进行了一系列改革,使齐国日益强盛,成为春秋时期的第一个霸主,“九合诸侯,一匡天下。”管仲的法律思想在齐国的政治、经济和法制改革中起到重要的指导作用,他富有创新精神,对战国时期法家思想的形成影响很大。

春秋五霸

两大改革 百姓拥戴

管仲担任齐相后,立即向齐桓公提出了“以百姓为天”的治国理念。他说:“政之所行,在顺民心;政之所废,在逆民心。”又说,“霸王之所始也,以人为本。本治则国固,本乱则国危。”基于此,管仲提出在发展耕织和工商业时必须“与民分货”,即让人民分享一点生产成果和经济收益;在立法时他提出必须“令顺民心”,要符合人民的利益和要求,这使他的改革得到了百姓的热情拥戴,具有坚实的群众基础。

管仲非常强调经济基础的决定作用。他认为,要使齐国强盛,首先必须致力于经济改革。经济改革是使国家富强的基础,也是使人们遵守礼义法度和稳定社会秩序的物质基础。管仲很重视道德的作用,把礼、义、廉、耻称为“国之四维”,但他反对空谈礼义法度,漫谈仁义道德。他认为,只要先解决好人民的衣食住行等基本生活问题,使人民免于受冻挨饿,才谈得上贯彻法令和申明教化,因此他提出了“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”的著名思想,这句名言也被历史上一切开明的政治家奉为圭臬。

从这一思想出发,管仲在齐国进行了大张旗鼓的经济改革。齐国东临大海,矿产丰富,管仲充分利用这种有利条件,大兴渔业、盐业和冶铸业,设置盐官、铁官,实施国家垄断性经营,并以不纳税的优惠政策鼓励鱼、盐的出口贸易。在农业方面,他改革了赋税制度,按照土地的好坏分等征税,以提高土地的使用率,使农民能够得到温饱而不至于背井离乡。他还号召人民开垦荒地,兴修水利,种植五谷桑麻,饲养六畜,努力耕织。经过他的经济改革,齐国的经济逐渐繁荣起来,综合国力迅速增强,为齐桓公号令诸侯、称霸天下打下了基础。

管仲是中国历史上倡导改革的第一人。虽然他的改革只是量变型的,没有像后来的商鞅变法那样引起社会的根本性变革。但他的改革对推动齐国的社会进步起到了巨大的作用,而且,改革已超出了旧的礼制范围,有利于封建制的发展,这使得他的首倡精神一直为人们所称道。另外,他所主张的“富有强兵”、“与民分货”和“劝之以赏赐,纠之以刑罚”等,都是与后来的法家一脉相通的,所以后人一般称他为法家的先驱。在中国法制史上,管仲占有重要的地位。

临淄齐国历史博物馆复原的齐国人民的生活景象

“修旧法,择其善者而用之”

管仲非常重视法制改革,主张要“修旧法,择其善者而用之”,就是要对旧法进行检查,将那些有利于国家兴旺发达的规定加以改造,为当世所用,从而使立法“同俗同好恶”。在执法上,管仲根据他的“好利恶害”的人性论,认为要保证法令的贯彻,必须“劝之以赏赐,纠之以刑罚”。他虽然把“礼义廉耻”比作“国之四维”,但他更重视赏罚的作用。在行赏施罚上,他一方面打破周礼任人唯亲的“亲亲”原则,提倡破格选拔人才,制定了“匹夫友善,可得而举”的政策,把荐贤作为地方官吏的一项基本任务;另一方面,他强调对不法官吏必须绳之以法。他还突破了“礼不下庶人,刑不上大夫”的旧传统,敢于打击旧贵族。

“对过去的法制不能简单地废弃或否定,而要选择其好的方面加以创造性地运用,这是管仲的法制改良思想。”唐金培煞有介事地说。

管仲说的“旧法”,包括西周的礼制和刑罚制度,是一个广泛的概念。他十分重视“礼”在治国中的地位和作用。他把礼、义、廉、耻视为“国之四维”,即维系国家的四大绳索,其中的一根绳索断了,国就要倾斜;两根绳索断了,国家便很危险;三根绳索断了,国家就会颠覆;四根绳索都断了,国家必然灭亡。

管仲所说的“礼”,主要是指臣吏服从君主,儿子不违背父亲,以及重用贤才、慈爱百姓、接继败落的国家与世族、薄税轻刑等。

“管仲在继承周礼的同时,又对周礼进行了四个方面的改造。”唐金培边说便翻阅查看资料:

一是打着“尊王”即维护周天子的旗号,“挟天子以令诸侯”,以“尊王攘夷”和维护周礼为名,建立齐国的君主集权制和霸主地位;二是突破了“礼不下庶人,刑不上大夫”的传统,强调“万物待礼而后定”,用礼来教育和引导民众;同时用削夺封邑的方法打击分封制贵族,加强诸侯的权势;三是打破了“亲亲”的宗法原则,任用贤能;四是批判“刑不可知”和轻视法度的旧传统,主张以法令作为人们言行的准则,以公开的法律作为标准,用赏赐以资鼓励,用刑罚纠正偏颇。

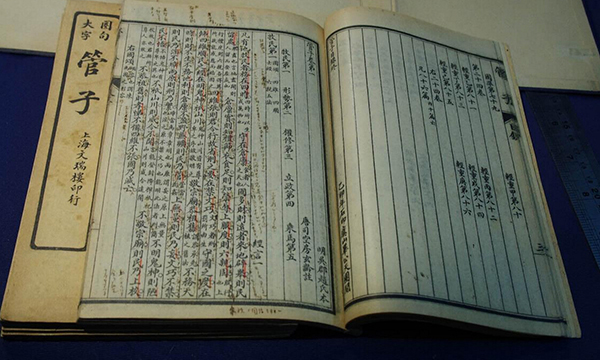

《管子》线装书

“作内政而寄军令”

“管仲主张以法理政,以法统军,以法治民,并在制度上将这三者结合起来。这是管仲法律思想的主要表现。”唐金培说,“以法理政、统军和治民,是管仲加强君主集权的重要措施,也是他对西周礼治的重大修正。”

管仲在相齐之初,就提出了自己治国的总方针:“作内政而寄军令”,富国强兵。这一思想的基本特征是寓兵于农,把军事制度贯穿于行政制度中,以法律强制手段迫使民众就范。为实现这一主张,管仲提出了“四民分居定业”论。“四民”指士、农、工、商。“四民分居定业”思想的具体化是“三国五鄙”制度。管仲在沿袭“国鄙”制的基础上进行了改良,实行“三国”,即把国分成二十多个乡,其中“工商之乡六”,“士乡十五”。

所谓“五鄙”,是指将“鄙”即农村分为五个行政区域,分别由五个大夫统管。可见,管仲的“三国五鄙”制,主要依靠的是行政权力和法律强制手段。为了使民众就范,他特别强调“以威治民”。管仲认为,确立法制、富国强兵的关键是伸张君主的权威,使每个民众都畏惧权威,服从权威,而决不能让民众随心所欲。他把民众分为上下两等:上等的“畏威如疾”,即像害怕瘟疫一样畏惧权威;下等的“从怀如流”,即想干什么就干什么。

管仲主张,法令的制定必须适应民众好财争利的习性,以建立和保障新的封建经济制度。这是管仲在立法方面,尤其是经济立法方面的主张。”唐金培说,“管仲很重视对传统经济政策的改革,力图用行政和法律手段进行控制,提出了“通货积财,富国强兵”的方针。这两个方面的结合,便形成了管仲的以重商主义为特征的立法思想,好在加强官营商业、手工业的同时,又提倡重农节用,抑制富商大贾。

“《管子》一书中,法、律、令三者有所分别,各起着一定的作用”唐金培接着对这句话作了如下解释:《管子·七臣七主》篇中:“夫法者,所以兴功惧暴也。律者,所以定分之争也。令者,所以令人知事也。”《管子·明法解》篇中:“法者,天下之程式也,万事之仪表也。”接着管子又在《管子·任法》篇中说:“夫生法者也;守法者,臣也;法与法者民也。君臣、上下、贵贱皆从法,此之谓大治。”这是说法是由君主订定,但从上到下都要遵守法令,无不例外。(图源网络)

(摘自:河南法制报)