韩琦:功安社稷真儒者 德量恢宏大相国

导语:

韩琦(1008—1075),字秩圭,河南安阳人,祖籍河北赞皇。其一生,历经北宋仁宗、英宗和神宗三朝,亲身经历和参加了许多重大历史事件,如抵御西夏、庆历新政等。在仕途上,韩琦曾有为相十载、辅佐三朝的辉煌时期,也有被贬在外前后长达十几年的地方任职生涯。但无论在朝中贵为宰相,还是任职在外,韩琦始终替朝廷着想,忠心报国。在他的仕途生涯中,无论在朝中为相,或在地方任职,都为北宋的繁荣发展做出了贡献。尤其是在为相十年中,他上定国策,下抚百姓,勤勤恳恳,尽职尽责,正如他本人所说:“人臣尽力事君,死生以之,至于成败,天也,岂可豫忧其不济,遂轰不为哉!”堪称功安社稷真儒者,德量恢宏大相国。

功安社稷 威震内外

孟子说:“有安社稷臣者,以安社稷为悦者也。”韩琦以“安社稷”为自己的使命,也在“安社稷”中享受着一个儒者的人生快乐。

仁宗天圣五年(1027),韩琦以第二名的优异成绩考中进士,虚岁方二十,史称其“弱冠举进士”。从此步入仕途,在每一个职位上,都有杰出表现。任右司谏时,连上十疏,揭露当时宰执班子用非其人,“众以为非才,上独以为可任”,仁宗终于听取了他的忠言,同日一举罢掉两个宰相和两个副相。又上疏请仁宗停止随意降旨封官赐爵,不要助长侥幸之风。总之,只要发现政事有不当,韩琦未尝不直言谏阻,三年间连上七十余疏。名相王曾从不轻易夸奖人,对韩琦却十分赞许,对韩琦说:言官谏诤不激烈,畏畏缩缩,怎么能纠正皇上的失误?“如君言,可谓切而不迂矣。”

夏国独立后,宋王朝西北边境受到严重威胁,不久,韩琦就被派往前线。从康定元年到庆历三年(1040—1043),在西北四年,韩琦和范仲淹并肩作战,成为著名的军事统帅,朝廷倚之为长城,夏人惧之,边民颂之,歌曰:“军中有一韩,西夏闻之心骨寒;军中有一范,西夏闻之惊破胆。”韩琦这时才刚三十出头,还是个小年轻,人们已把他尊敬地称作“韩公”。直到二十余年后,韩琦做宰相时,他对西夏相关事宜的处置,仍令西夏使臣“耸服”,令僚属由衷赞叹,称其“真贤相,非他人可比也”!

庆历三年四月,韩琦和范仲淹一起回朝任枢密副使,人们为之兴奋不已,“士大夫歌于朝,庶民歌于路,至饮酒叫号以为欢”。接着,韩琦又和杜衍、富弼一道,协助范仲淹,主持了著名的庆历新政。

韩琦庙

年过六旬 临危受命

宋神宗熙宁元年(公元1068年)秋,韩琦因告老回相州不到三个月,河北一带发生了强烈地震,大震过后,余震不断,土地陷裂,并且还摧毁了黄河堤防,引发了巨大洪水,无论是官府、寺庙,还是民居房屋,倒塌者大半,使得当地民不聊生,流离失所,人们吃无饭、穿无衣、居无所,只好背井离乡,四处逃难,谋求生路。当时大名府为宋代四京都之一的北京(东京开封府、南京应天府、西京洛阳府、北京大名府),是大宋王朝的北部屏障,地理位置非常重要,素有“北门锁钥”、“天下咽喉”之称,北方辽国虎视眈眈,大名一旦失守,大宋政权将岌岌可危。因此,派谁前去安抚灾民,赈济一方,恢复生产,巩固边防成了宋神宗绞尽脑汁而反复思索的头等大事!经过再三考虑,他觉得只有德高望重的三朝圣相、两朝顾命的首辅老臣韩琦是最佳人选。

韩琦执政三朝,扶立二帝,出将入相,威镇华夏,忠心耿耿,赤胆为国,所任地方皆建生祠,他若能前去救灾,是最合适不过了。只是他现已年过六旬,现任淮南节度使、司空兼侍中,正在故乡相州为官,精力还行吗?神宗皇帝只好先派御药院内侍刘有方捧着手诏到安阳,手诏说:“河北发生地震,川防溃决,百姓流离失所,朕十分忧虑,朕曾空虚宰相之位,等待爱卿返还再任。虽然岁月时代已发生了变化,但一般人恐怕都不愿意轻易离开自己的家乡,不过大名的位置非常重要,如同天下咽喉,离卿的家乡又很近,人情和风俗习惯也很相同。朕打算让卿担任河北四路安抚使。故派遣刘有方前去告知我的意思,如果爱卿能够担当此任,哪么朝廷怎么会有北顾之忧呢?”

韩琦见皇上对自己这样客气,十分感动。但按惯例官员升迁调换都要推辞一番,以示谦虚。遂回奏道:“作为君的臣子,世受皇恩,若有所用,虽肝脑涂地,亦在所不辞。当即降命就可以了,万岁先派使者前来,委婉地转答圣意,此乃圣上对老臣的仁爱体恤和优厚礼遇。然而臣刚刚任职家乡,在辞别圣上时,陛下已看到臣的精神面貌大不如前,知道臣身体欠安,才恩准微臣回乡任职。今到任未满百日,年高体虚,恐怕未必能担当此项繁重任务,有负圣恩!”

这时已到年底,等新年一过,宋神宗于熙宁二年二月再降手诏说:“现正式任命爱卿为河北四路安抚使判大名府兼北京留守。至任后可根据情况任意处理问题,如果有需要朝廷解决的问题,朕自然全力支持。今派御药院侍者李舜举带去手诏赐给爱卿,望当即接受。”韩琦见朝廷如此器重,无法再予推辞,同时更惦记着河北的灾民,遂立即赴大名走马上任。

大名府五礼碑

赈灾安民 恪尽职守

宋朝在全国实行路制管理,其长官称为转运使,掌控全路地方行政事务。后来考虑到转运使事权过重,就设置另外两个司职来分权:一为提点刑狱使,总揽一路司法,俗称“宪司”;一为安抚使,主持一路军政,也兼管民政、司法和财政,常由本路最重要的州府长官兼任,俗称“帅司”:而转运使俗称“漕司”。这样一来,全路就有三位长官,帅、漕、宪三司总称“监司”,又号“外台”,具有监察职能,权位颇重。他们虽然权位不同,但往往兼及他务而互相制约。

所谓北京留守是指中国古代皇帝或君主出巡时,常以大臣辅佐太子留守京师,或称留守、留台、居守,是临时驻守京师之职。隋朝开始设置留守、副留守官职,是军事镇守,赋予临时的行政权责。1042年北宋采取宰相吕夷简的奏议,升大名府为陪都,设置北京留守,也称使相。宋朝时候亲王、枢密使、留守、节度使兼侍中、中书令、同平章事等都称为使相。

受命于危难的韩琦到大名后,首先面临亟待解决的问题是安置灾民和恢复生产。自地震发生后,损失残重。虽然朝廷诏令各州县存恤赈济,但因自去年夏秋以来收成就不好,税赋租课都难以完成,库存无几,灾民难免挨饿受冻,再加上一些坏人的造谣煽动,于是灾民都背井离乡,带着衣物用具渡过黄河流亡到唐(今河南唐县)、邓、许(今河南许昌)、汝(今河南临汝)诸地一带。时近春耕,灾民尚未返乡,他认为动员灾民返乡生产是当务之急,便派出大批的人员分别到各地交通要道、桥梁、渡口张贴告示,晓谕灾民凡返乡者,由官府发给路费口粮;原来一些有钱的人家乘灾害发生,肆意低价收购灾民土地的,一律命令无条件归还原主,等丰收之后,再归还买地的钱。

当时,朝廷刚颁布“常平法”,韩琦马上推行,对百姓们说:“朝廷下达旨意,因老百姓天灾人祸遇到困难,一些有钱的兼并之家就乘人之危以高利贷牟取暴利。故由官府贷予粮款以解燃眉之急,这符合先王所施行的惠利之法,官府只收少量的利息。”这样,回乡后的安家口粮也得到了解决,于是灾民们都纷纷扶老携幼返回故里,然后采取了一系列救灾安民的措施:开仓分粮,帮助灾民恢复发展生产,重建家园,使灾民们逐步渡过难关,不久,就把大名治理得民心归附,有条不紊,河北灾区遂得以安定下来。大名府强壮人丁原统计在册的有13100余人,而现在直接管辖的仅5700余人,朝廷有意将不足之额补充起来,将此事告诉给了韩琦。他考虑再三认为不妥,遂上奏说:“河北的强壮人丁,自庆历三年组织训练民兵时,身短体弱的人、不够条件的人和退役下来的强壮人都组织起来于帐内专项管理,至今已近30年,各州县退下来的人数已不再补充,如今这里长久遭受灾害,更不是添补强壮之时,愿陛下停止此事,以安民心。”朝廷欣然同意了韩琦的上奏,百姓无不感恩戴德。

安阳韩魏公(韩琦)祠

勤政廉洁 爱民如子

韩琦在大名任上勤勤恳恳,费尽心血,千方百计为人民谋福祉,时刻考虑着怎样把河北的事情办好。一次,他的下属官孔嗣宗被司农司调进京城参与制定役法,孔嗣宗向韩琦告别的时候问道有何嘱托。开始韩琦没说什么,孔嗣宗再三请求,韩琦说:“故旧临别应当说句话,你此行到京但为河北说些众人不敢说的话就可以了!”

韩琦处理问题无论大事还是小事,既严肃认真、一丝不苟,又照顾全面、合情合理。一次他遇到这样一个案子,一个下属小吏请假娶妻,不久有人告他参与不法活动并弄虚作假,押送狱中勘问审讯,将要结案时,韩琦命令先封存此案,等以后再说。过了半年后,又下令提取此案审讯发落,手下两名助手对韩琦说:“此人自封案后,十分谨慎用心,再也不敢做违法的事情,结案时可考虑到这一点予以从宽处置,不知大人意下如何?”韩琦问其下属说:“二位知道我当初封案的意思吗?”答:“并不知道。”韩琦才说:“此人是因为请假娶妻,继而遭到诉讼的。当时如果结案,必然会伤害三家人的情感,这个人与他的父母一定会归咎于他的妻子,而其妻的父母也会不高兴,所以当时封起案卷,现已过去半年,与请假娶妻也没什么关系了,可依法酌情论处。”

还有一次,一个下属官员外出到外地巡视,他的女儿却乘机与人逾墙私通,属官的妻子将二人送到官府发落。韩琦亲自审理此案,让其二人成婚,以掩盖之前私通的过失,并以5000钱资助作为嫁妆,此二人皆大欢喜,双方的父母莫不感激涕零,同声感谢。

韩琦文集

德量恢宏 大度容人

韩琦稳重宽厚有器量,什么都可以容忍,还在读书时,他的名望就已传遍天下,欧阳修曾说:“百欧修不如一韩公。”未满三十岁,人皆称“韩公”。在驻守大名府时,有人献给他两只非常宝贵的玉杯,说是由农人从坟墓中得到的,那玉盏的内外,找不出丝毫瑕疵,真是绝世之宝,为此他答谢献宝者一百两金子,也就格外珍爱这两只玉盏。每逢宴会招待客人,都特别命人摆一张桌子,上铺锦缎,把玉杯放在上面。一天,韩琦招待管理漕运的官吏,他准备用这两只玉杯装酒招待客人。突然一位侍吏不小心撞倒了桌子,两只玉杯都摔碎了。客人们非常吃惊,那位侍吏立即伏在地上等候惩罚。韩琦脸色未变,不动神色地笑着对客人们说:“任何物质的存亡都是有规律的。”并对那位侍吏说:“你是因为不小心才打破玉盏,又不是故意的,这有什么罪呢?”客人们都对韩琦宽厚的德行和度量佩服不已。

有一天夜里,一名小偷潜入韩琦卧室,拿着利刃说:“小人生活困难,不能自救,特来求助于你。”韩琦说:“屋里值钱的东西你都拿去吧!”小偷却说:“我并非为此而来,我想割下你的人头去献给西夏。”韩琦听了,马上把头伸过来,让他割取,面无惧色。小偷见状,忙跪下叩头说:“小人听说您很有德量行胆,果然是名不虚传。”这件事韩琦从没有向人们说起过,后来这个小偷因其它事被判处死罪,在临刑前才说了这件事。

还有一次,韩琦夜晚写信,让一名侍兵手执蜡烛照明,这名侍兵三心二意,注意力不集中,人在韩琦身边,心里却想其它事情,眼睛看着其它东西,一不小心,手中的蜡烛凑到了韩琦的脸前,燃着了胡须。韩琦丝毫没有怪罪,用衣袖拂了一下胡须,继续写信。等到信写完了,韩琦回头一看,发现执烛之人已被调换。他担心那个侍兵会因此而受到长官的打骂,急忙说:“不要把他换掉,他持烛很用心!”韩琦的仁爱让部下十分感动。

正因为这样,韩琦甚得民心,受到所任地方父老乡亲的尊敬与热爱。韩琦在定武(今河北定县)任职时官至资政,定武的父老仍说:“自家资政。”在并州任职时官至太尉,父老仍说:“自家太尉。”在相州、大名任职时官至侍中,父老则说:“自家侍中。”遇有人争气斗殴时,就会有人劝解说:“不要再给自家侍中找麻烦了。”争气斗殴的人也就自行停止了。

压沙春暖 黄花晚香

当时北京大名府城内有座闻名遐迩的压沙寺,寺中种植了许多树种不同的梨树。每到春季,梨花竞放,雪白似海,香气袭人,蝶飞蜂舞,煞是喜人,引得官员平民都来寺中游赏,成为一方盛事。

韩琦也常在紧张的政务当中,抽出时间到该寺欣赏梨花,并留下“压沙寺古花残雪,过马桥高水饮虹。”(《壬子三月十八日游御河》)的诗句,还让寺内僧人在梨园中建造凉亭,方便游人歇息。建成后,寺内方丈请韩琦为该亭题名时,他看着眼前雪花般一望无际的梨花,闻着扑鼻馨香,不由想起唐诗中“梨花白雪香”之句,遂脱口而出“雪香亭”。

为了便于倾听民声,了解民意,韩琦又在治所南面建筑一亭,取名“望春亭”,寄寓希望老百姓安居乐业的美好愿望。一有空暇就在此亭会见平民百姓,了解他们的所愿所盼。一个春日,韩公在望春亭看到田园一片生机,人们各事其业,御河船帆竞流,商贾云集,诗兴大发,留下“此日倾城乐御河”的诗句。

韩琦一生始终保持气节,这年九九重阳节,他在府邸后院的凉亭设宴款待同僚,酒酣处感叹人生,动情地说:“保初节易,保晚节难。”继之随口吟出一首《九日水阁》诗,其中一联云:“不惭老圃秋容淡,且看寒花晚节香。”众人赏罢,皆佩服韩琦的人品人格,从此把此亭命名为“晚香亭”。“黄花晚香”也成为一个经典典故,至今韩琦后裔仍有命堂号为“晚香堂”以纪念。大名府城迁徙以后,知府倪天兴敬仰韩琦曾任大名知府,德政多多,深受民众仰爱,将府署二堂建厅五间,题曰“景韩堂”,即景仰韩琦之意。明隆庆四年夏,大名知府王叔杲在大名府仪门东侧始建宾馆,中间建“晚香堂”三楹,以存韩魏公遗迹,晚香堂前有三小门,中间为“魏国遗芳”,晚香堂外空地上,凿水池,种植莲藕,绕小径种植竹子,之外,遍种菊花,并建一亭,因常邀请大名府士大夫、乡绅坐亭上,辩论古今,“得以挹其遗芬”,故匾额“挹芬”;二堂西侧是清风书屋,清吴应棻题额,是幕僚居住的地方,二堂北是宅门,再北是三堂,名“二香阁”,因韩琦在大名府任职时在旧城府署中建有晚香亭、雪香亭故名,清雍正二年,大名府知府曹逢圣题额。晚香挹露一景是晚香堂、挹芬亭。清咸丰《大名府志》有晚香堂图。

宋辽形势图

国事为重 威名远扬

在处理与辽国的关系问题上,他与当年在陕西时对西夏一样,同样是采取柔中带刚、刚柔并济的方针。一方面积极备战,随时准备抵御外侵;一方面尽量维护两国的友好,保持边境的和平安宁。

当年,宋太宗、宋真宗在大名郊外亲猎时,曾赋诗数十首,内容多是希望恢复五代时被契丹占据的燕、蓟之地,诗词文笔流畅,气势雄壮,后来留守贾昌朝将这些诗词刻于石碑上。韩琦到大名后,发现这些碑刻散落于荒郊野外,就将这些碑刻搜集起来加以保护,藏置于官司署班瑞殿(宫城内一大殿)的夹壁中。有人见到后,就劝韩琦将此诗进献皇上,韩琦说:“把它保护好就可以了,怎能再做为进献之礼呢!”后韩琦离任,韩绛继来担任大名留守,遂将诗临摹下来进献皇上。韩琦听说后叹口气说:“当时我为什么不进呢?考虑到皇上血气方刚,正锐意守边,需全面考虑国家大事,臣不应当再将他的心思引到一边啊!”

韩琦崇高的威望和对外奉行的和平、友好、平等的政策,使北方辽国的契丹人对他十分敬佩,契丹每年都要派人来北宋朝廷,使者每次走到临清(今山东临清,当时隶属大名府管辖)时,都要告诫手下人说:“这里是韩侍中的境内,不准乱索财物,以免丢人!”每当北宋的使者出使辽国的时候,契丹人一定会问:“韩公一向可好,现在哪里任职?”

一次,韩琦的长子韩忠彦奉命出使辽国,当时辽国的国王是辽道宗耶律洪基。辽道宗问左右经常出使宋朝的官员说:“你们曾经经常出使南朝,见到过韩侍中,你们看韩忠彦的面貌像他的父亲吗?”左右说:“很像”。辽道宗就亲自赐坐赏宴,让画师趁机将韩忠彦的像画出来。

按惯例辽国使者到大名与北京留守(最高长官)通信只押字不留名,及至韩琦到此任职,则在书信后留名,辽的使者成尧锡对接待他的北宋官员说:“因为韩侍中在这里,所以特地留名。”韩琦离任后,过往的辽使就不再留名了。

一次,一位辽使为韩琦准备了一匹马,吩咐手下人说:“这是献给韩侍中的马,必须选择好的来!”手下人选好马后,使者看了很不满意,怒斥手下人说:“这能与给其他人东西一样吗?为什么这样不加意?”遂将手下人打了一顿板子,又亲自重新挑选了一匹好马送去。

王安石变法

犯颜直谏 为民请命

熙宁二年(1069)二月,王安石开始进行变法,次年,韩琦上疏表示反对。作为庆历新政时期的改革家,为什么会反对变法呢?这主要是因为两者的指导思想有着根本的不同。庆历新政的主要内容是整顿吏治、裁汰冗员、改革科举、发展经济、减轻剥削、巩固边防等富民强国、解决社会危机的根本问题上,进而再解决其它问题,达到表本兼治。而王安石变法主要包括理财、整军、科举学位三个方面。其中理财方面主要有均输法、青苗法、农田水利法、免役法、市易法等。

韩琦并不是对新法一概反对,主要是他在大名期间,经常听各级官吏谈论新法的不利之处,因这里是青苗法改良条例试行的地点,面对青苗法在推行过程中暴露出来的种种弊端,他感到很不妥,认为青苗法不论贫富,一律按户等配借青苗钱,上三等户及坊郭大户本是兼并之家,也可贷给青苗钱,这种做法看似“富国”,实则是将手伸向囊中本已羞涩的一般工农商,通过增加农民的负担来实现,而不是从腰缠万贯的官僚、地主、豪强手中取得。根本不能“抑兼并、济困乏”。韩琦思想中一个突出亮点就是民本思想,注意为民谋利。

韩琦认为自己如果在这时瞻前顾后,沉默不言,有愧于皇上的厚望,遂不顾个人安危,两次慨然上疏陈述新法的弊端,句句切中要害。神宗看了韩琦的奏疏,动摇了变法决心,他对执政大臣说:“韩琦不愧是忠心耿耿的三朝元老!虽任职在外,仍不忘关心国家大事。朕开始以为新法可以利民,谁知害民如此!”

韩琦的观点得到了富弼、司马光、范仲淹、欧阳修、吕夷简等老臣的一致拥护,都对新法进行反驳,可见,当时主要是如何革新之争,而不是革新与保守之争。时至今日,连《辞海》韩琦条还这样记载:“王安石变法,他上疏反对,与富弼、司马光、范仲淹同为保守派首脑。”未免失之偏颇。宋神宗熙宁四年,韩琦上奏请求辞去大名府安抚使,告归相州,神宗非但没有答应,反而降诏对他大加褒奖,劝说挽留其继续镇守“北门之钥”,并充永兴军节度使,再任判大名府兼北京留守使,充大名府路安抚使,兼大名府路驻泊马步军都总管。这时候,韩琦确实是年迈体衰,身体状况大不如前,遂以年老体弱有病为由,对朝廷的任命力辞不受,并多次上奏,乞请还判相州,神宗再三挽留,并派遣宫中御医前去为其诊病。有人劝阻说:“宫中御医不该为外臣看病。”神宗道:“韩侍中岂是一般外臣吗?”可见神宗对这位德高望重的老臣之关爱程度。两年之中,韩琦连上8道奏折,直到熙宁六年,神宗才同意他回判相州,但仍带职行事。

韩琦墓

生而有祠 死而有记

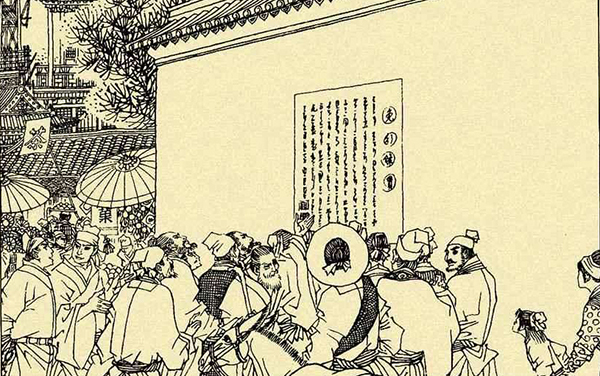

自古以来,在大名任职的官员不知有多少人,但只有唐朝时曾任魏州刺史、后任河北道安抚使的狄仁杰,当地的人们为他立了生祠,此外就只有韩琦了。韩琦离开时,百姓遮道攀留,回相州后,当地人在熙宁佛寺为他建了生祠,塑像端庄慈祥,栩栩如生,每到七月初二韩琦诞辰之日,绅士平民、男女老幼都焚香叩拜,民间艺人弹拉说唱,终日不绝,以示庆贺。韩琦听说后笑着说:“我还活在人世,何必如此呢?”及至两年后,韩琦在相州逝世后,河北各地人民来相州吊唁的人络绎不绝,而当地自发到熙宁寺公之祠堂凭吊祭奠者,痛苦失声,接连数日。自此每年逢韩琦诞辰及忌日,人们都在祠堂举行盛大的纪念活动,请佛道弟子诵经致哀,盛况空前。卒后九年,又请大文豪司马光亲自撰写了《北京韩魏公祠堂记》,后来大名人民又把韩琦奉入大名“五贤祠”,与唐代的狄仁杰、宋代的寇准、文彦博、欧阳修同列。

大名府《北京韩魏公祠堂记》曰:

没而祠之,礼也!由汉以来,牧守有惠政于民者,或为之生祠,虽非先王之制,皆发于人之去思,亦不可废也!然年时寝远,人寝忘之。惟唐狄梁公为魏州刺史,属契丹寇河北,梁公省撤战守之备,抚绥雕敝之民,民安而虏自退,魏人祠之,至今血食。熙宁初,河北水溢,地大震,官寺民居,荡覆者大半,诏以淮南节度使、司空兼侍中韩魏公为河北安抚使判大名兼北京留守。公既爱民如子,治民如治家,去其疾,忘己之疾;闵其劳,忘己之劳。未几,居者以安,流者以还,饥者以充,乏者以足,群心以和,岁则屡丰。在魏五年,徙判相州,鲁人泣涕,遮止数日,乃得去,魏人思公而不得见也!相与立祠于熙宁禅院,塑公像而祀之。后二年,公薨相州,魏人闻之,争奔走哭祠下,云合雷动,连日乃稍息,自是每岁公生及违世之日,皆来至祠作佛事,未尝稍懈。

噫!公之德及一方、功施一时者,魏人固知之矣!至德及海内、功施后世者,亦尝知之乎?公为宰相十年,当仁宗之末、英宗之初,朝廷多故,公临大节,处危疑,苟利国家,知无不为,若湍水之赴深壑,无所疑惮。或谏曰:“公所为如是,诚善,万一蹉跌,岂唯身不自保,恐家无处所,殆非明哲之所尚也!”公叹曰:“此何言也?凡为人臣者,尽力以事君,死生以之,顾事之是非何如耳。至于成败,天也!岂可豫忧其不成,遂辍不为哉!”闻者愧服其忠勇如此。故能光辅三后,大济艰难,使中外之人,铺啜嬉游自若,曾无惊视倾听窃语之警,坐置天下于大宁,公之力也!

呜呼!公与狄梁公,皆有惠政于魏,故魏人祠之。然其为远近所尊慕,年时虽远而不毁,非有大功于社稷,为神祗所相佑,能如是乎?况梁公之功显,天下皆知之;魏公之功隐,天下或未尽知也!然则魏公不又贤乎?宜其与梁公之祠并立于魏,享祀无穷。

公薨后九年,魏人以状抵西京,俾光为记,将刻于石。窃惟狄公之二记,乃李邕、冯宿之文,光实何人,敢不自量,顾魏人之美意不可抑,又欲以其所未知者谂之,故不敢辞。

峕元丰七年(1084)六月丙戌,涑水司马光记

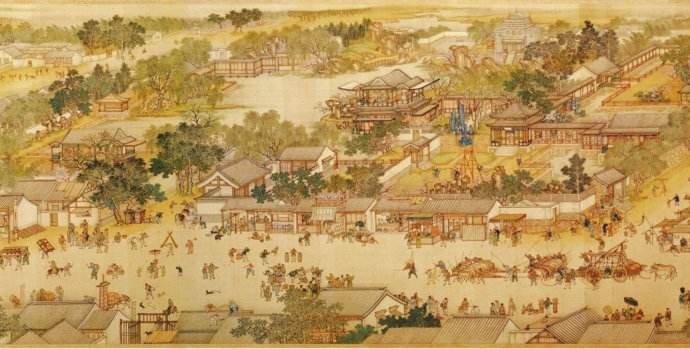

北宋汴京

慧眼识才 识人善任

韩琦一生,最爱助人,不少英才大才,都受过他的恩泽。

读史人都知道,抗御西夏,主持庆历新政,是范仲淹彪炳史册的两大闪光点,却少有人知,是韩琦的提携,将范仲淹推上了难得的大放异彩的大舞台。

范仲淹一心报国,入仕后却一直宦途不顺,先是得罪刘太后,接着是触怒权相吕夷简,二十多年间,屡遭重挫,空怀文武大才,无从大施展。宋王朝与西夏每战必败,西北边防急于用人,康定元年(1040),时任陕西安抚使的韩琦,抓住这一时机,向仁宗建议召用范仲淹。这时,已经五十二岁的范仲淹,正背着被强加的“荐引朋党,离间君臣”的罪名,远贬越州(今浙江绍兴)任知州。专制君主最怕臣下结朋党,故政敌相攻,常指对方为朋党,以期置之死地而除之。范仲淹初被贬,欧阳修等出于义愤为其鸣不平,当即被政敌指为朋党,紧随范仲淹之后而被赶出朝廷。所以,韩琦此时推举范仲淹,是冒着很大风险的。为解国家急难,为让高德大才不被时代埋没,韩琦将一己的身家性命置之度外。他在给仁宗的奏疏中,动情地慷慨激昂地写道:“方陛下焦劳之际,臣岂敢避形迹不言?若涉朋比,当族!”仁宗被感动了,不久就将范仲淹调到西北前线,委以重任。范仲淹和韩琦并肩作战,在抗御西夏的斗争中,展示出过人的军事统帅才干,渐得仁宗倚重,三年后即被调进朝廷,任参知政事,主持了著名的庆历新政。显然,倘若没有韩琦那甘愿以灭族为代价的大义凛然的一荐,范仲淹的这一切,均无从谈起。

韩琦多次向仁宗举荐欧阳修,仁宗不听,韩琦照说。一天,又向仁宗言之。韩琦把欧阳修比作韩愈,说:韩愈为唐朝名士,天下人都希望能让他为相,而唐王朝没有,至今人们还拿这事批评唐王朝不能用贤。欧阳修就是当今的韩愈,而陛下不用,臣怕后人会像批评唐王朝一样批评本朝。陛下何不试用一下欧阳修,让天下后世知道本朝能用贤人?韩琦说得动情,仁宗听得动心,终于在嘉祐六年(1061),在任命韩琦为首相后,即任命欧阳修做了参知政事(副相),且一作就是六年,成为欧阳修仕宦生涯中最辉煌的时期。

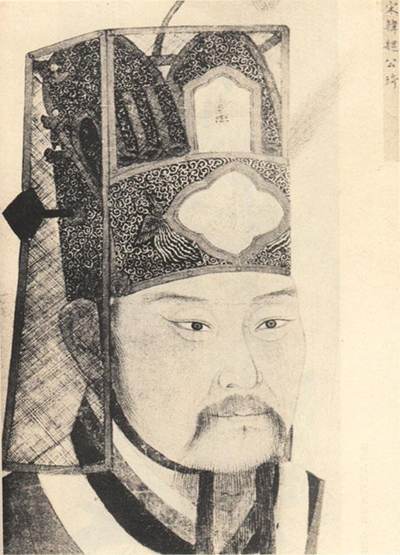

韩琦

爱人以德 举贤有方

嘉祐元年(1056),苏洵领着苏轼、苏辙兄弟进京,谒见欧阳修,欧阳修将苏洵的文章推荐给时任枢密使的韩琦,韩琦大加赞许,和欧阳修一起,极力向朝廷推举。次年,苏轼、苏辙同榜考中进士。一时之间,三苏文章轰动京师。

治平三年(1066),宋英宗想打破常规,将苏轼直接召入翰林院,委以知制诰的重任。时任宰相的韩琦不同意,谏道:“苏轼,远大之器也,他日自当为天下用,”朝廷要培养他,以使天下的士人莫不对他仰慕倾倒,那时再重用他,人们就不会有异议,如今突然就把他擢升到显要位置,“恐天下之士未必皆以为然,适足类之也。”英宗急于用苏轼,问韩琦:知制诰不宜立即委之,任命为修起居注的史官可以吗?韩琦仍不同意,认为修起居注和知制诰一样是显要职位,也不可骤然任之,建议先让苏轼到史馆兼职,但是按近来的规矩,这也得考试合格才行。英宗说:因为不知道要用的人行不行,才让其参加考试,像苏轼还有不行的吗?韩琦说:正因如此,所以不能不考。结果考试通过,才让苏轼入直史馆。

后来,欧阳修把这个过程告诉苏轼,苏轼十分感动,叹道:“韩公待轼之意,乃古所谓君子爱人以德者也!”的确,苏轼一生之所以仕途特别坎坷,除了因为他的性格和政见树敌过多外,诚如韩琦所言,苏轼才能太大,皇帝和太后们又太爱其才,也“适足类之”,因为这两点最易招人嫉妒,而且不仅小人出于本能嫉之,常人也往往莫名其妙妒之,如此这般,东坡的人生能顺得了吗?韩琦反对骤用苏轼,真是“爱人以德”啊!(图源网络)