范仲淹:先忧后乐真君子 志操才智上乘人

导语:

“出为名相,处为名贤;乐在人后,忧在人先。经天纬地,阙谥宜然,贤哉斯诣,轶后空前”。这是苏轼对范仲淹的赞评;“越职言事,荐引朋党,离间君臣”。是吕夷简对范仲淹的指责。纵观他一生,前有褒扬有指责,有贤名有讥讽,所谓毁誉参半,但在死后却好评如潮,甚至成为了士大夫的精神领袖,这是一个奇迹,更是范仲淹高贵人格品行的魅力所使。

划粥断齑与少年志气

范仲淹(989—1052),字希文,苏州吴县人,诞生于河北成德军(今河北省正定县)节度掌书记官舍。其父范墉,曾任成德军、武信军(今四川遂宁市)、武宁军(今江苏徐州市)掌书记。范仲淹两岁丧父,家道中落,当时母亲谢氏还十分年轻,母寡儿孤,贫无所依,便带着儿子改嫁淄州长山(今山东邹平县)朱文翰,范仲淹改姓名为朱说,并在朱家长大成人。朱文翰做过地方小官吏,对继子并未冷眼看待,“既加养育,复勤训导”,寄予厚望,期成大器。范仲淹在洞庭湖畔的澧州安乡(今湖南安乡县)度过了他的少年时光,接受了启蒙教育。

范仲淹一生读书不辍,特别是多次迁居的青少年时代,每迁一地,都留下了读书的遗迹,也留下了许多让人感动的苦读故事。在安乡时,范仲淹曾读书于当地太平兴国观,寒暑不倦。清朝翰林张明先诗言:“荒台夜夜芭蕉雨,野沼年年翰墨香”,以“书台夜雨”这清寂而优美的诗意,概括了范仲淹这段少年攻读生活。

随着学识的增加,范仲淹开始由要我读书变成了我要读书,虽然常常忍饥挨饿,但他不以为意。宋真宗大中祥符二年(1009)前后,范仲淹随继父生母回到继父的故乡淄州长山,读书于长白山醴泉寺,每天的饮食仅仅一碗稀粥,先冷却,然后分成四块,早晚各两块,再配以盐拌韭菜末,“划粥断齑”成了他励志苦读的深刻写照。

如果说长白山醴泉寺读书是他自觉读书的表现,那么多年以后他到南京应天书院求学,则是为自立而读书了。幼年丧父乃人生大痛,当范仲淹知道自己是范姓之子时,不异于当头棒喝。事情是这样的,因为朱氏兄弟奢华浪费而不知节俭,范仲淹曾多次劝阻,有一天朱氏兄弟被劝说得不胜其烦,便脱口而出说,我们用朱家的钱,与你何干?他听此言十分疑惑,自己不就是朱家子孙吗?疑骇之下他四处打听自己的身世之谜,最后才知道自己是姑苏范氏之子。范仲淹是个烈性汉子,他毅然决定自立门户,并立即离开朱家,负琴携剑,求学南京,唯一的目的就是发奋读书、学成迎母。这时,他二十三岁。

在应天书院求学,由于与朱姓决裂,生活一度没了着落,有一顿没一顿的,异常艰难。《范文正公年谱》上说他“询知家世,感泣去,之南都,入学舍,扫一室,昼夜讲诵。其起居饮食,人所不堪者,公自刻益苦”,还说“公处南都学舍,昼夜苦学,五年未尝解衣就枕。夜或昏怠,辄以水沃面。往往饘粥不充,日昃始食”。范仲淹孜孜求学,倦怠时以凉水浇脸,饥饿时以稀粥为食,日夜与诗书相拥,五年未解衣就枕。南京留守的儿子与范仲淹同窗,十分同情范仲淹,便把他的苦读情况告诉了自己的父亲。留守很受感动,让儿子送些美食给他,但范仲淹婉然拒绝了,说不是不感谢你的深情厚谊,但自己喝粥习惯了,也不觉得苦,一旦享受丰盛的饮食,以后喝粥就索然无味了,表达出清贫自甘、清苦亦乐的豁达。还有一次,宋真宗幸临南京,南京万人空巷,应天书院师生也倾巢而出,争睹圣颜,只有范仲淹岿然不动,继续读书。有人回来后问他为什么不去一睹皇帝风采,范仲淹说,将来晋见也不晚,可见其抱负的远大。

十年寒窗,范仲淹“大通六经之旨”。大中祥符八年(1015),二十七岁的范仲淹进士及第,即奉母侍养,完成了他人生的第一个理想,也开始了他偃蹇动荡、赤心报国的仕宦生涯。进士后,他在《寄乡人》诗中说“乡人莫相羡,教子读诗书”,对自己的苦读生活也仅只淡淡地一笔带过。

先忧后乐与爱国惜民

在范仲淹的仕宦生涯中,身前后世影响最大的有两件事,一是御边,二是新政。宋仁宗康定元年(1040),西夏战事复燃,范仲淹临危受命,先以天章阁待制知永兴军(今陕西西安市),后迁龙直学士、陕西经略安抚副使,知延州(今陕西延安)。御边的过程中,范仲淹在战略上主张:“严边城,使之久可守;实关内,使无虚可乘”,采取修固边城、精练士卒、招抚属羌、孤立西夏的办法,积极整顿军备,坚持以守为攻,争取最后的胜利。当时,范仲淹的御夏方针,为许多朝臣和将帅所不理解,一时被讥为怯懦。仁宗急于求成,采用了主动出击的建议,结果在好水川和定川砦二战中损兵折将,大败亏输。痛定思痛,仁宗才决定改而采取范仲淹的守策。事实证明,范仲淹坚持的战略是着眼现实和长远的最佳御夏方案,在范仲淹和韩琦的主持下,边城日固、士气日盛、军备日精,陕西四路立体纵深攻防体系初步构筑完成,战局开始有了变化,西夏再也不敢小觑宋军,当时民谣可以为证:“军中有一韩(韩琦),西贼闻之心骨寒;军中有一范(范仲淹),西贼闻之惊破胆。”此后,宋夏于庆历四年(1044)和议,战争进入相持阶段,范仲淹稳妥积极的防御战略取得实效。

宋仁宗赵祯是一位期望成就一番伟业的皇帝,但他最大的毛病在于好大喜功、急于求成、善始不终。与西夏的战争久不能胜,使他认为强内才能安外,固本才能邦宁。这也并非不正确,只是时机把握不准。当战事稍停,他不顾西线战略功亏一篑的危险,于庆历三年(1043)四月,紧急调任范仲淹和韩琦为枢密副使,不久又擢范仲淹为参知政事,开天章阁,诏命条对时政,征求改革弊政的措施。范仲淹应诏上《答手诏条陈十事》,首先就指出:“欲正其末,必端其本;欲清其流,必澄其源”,提出“明黜陟、择官长、厚农桑、修武备”等十项改革措施,拉开了“庆历新政”的序幕。这些改革措施中,除厚农桑、修武备、减徭役三项外,其余都为改革吏治的措施,这也确是给内外交困的宋王朝对症下药、正本清源。但“择官长”、“明黜陟”、“抑侥幸”等措施施行后,影响了许多官员的既得利益,改革受到了多方面的攻击,加上仁宗的有始无终,朝廷大臣的瞻前顾后,守旧势力的顽固阻挠,使十项改革措施只实行了六项就半途夭折,“庆历新政”以失败告终。

范仲淹的施政抱负虽然受到阻挠,但他忧国忧民的精神是一贯的,他为民务实的奋斗是持之以恒的。任职泰州(今江苏泰州市)时,由于捍海堤年久失修,每当海潮泛滥,往往农田洗荡,牲畜无存。看到百姓不堪其苦,他心急如焚,不断上书建议修复捍海堤,一番周折后,最终得到了朝廷的支持。经过官民三年艰苦卓绝的奋战,在天圣二年(1024),一条一百五十里的捍海大堤终于横亘在洪水猛兽面前,外逃居民纷纷重返故园,生产迅速得以恢复。通州(今江苏南通市)、泰州、楚州(今江苏淮安市)一带从此水旱无忧,当地百姓深深感念范仲淹的功绩,将捍海堤取名“范公堤”。

宁死不默与许国忘身

范仲淹早年立志,敢说敢为,“宁鸣而死,不默而生”是他纠偏勘误不辟祸患的信念。

范仲淹入仕后,清楚地看到了宋王朝安享太平下的体制弊端,他不断向朝廷提出建议,这些建议,条条符合现实,条条都是治弊的猛药,体现了范仲淹作为一个政治家的睿智目光和心忧天下的报国情怀。早在天圣三年(1025),当还是小小的大理寺丞时,位卑言轻的范仲淹便给垂帘听政的章献太后和仁宗,呈上了一份《奏上时务书》,提出救文弊以厚风俗,整武备以御外患,重馆选以养人才,赏台谏以开言路等建议;天圣五年(1027),范仲淹在丁母忧期间,他“不以一心之戚,而忘天下之忧”,冒哀给朝廷上了一份万言书《上执政书》,针对贫病交加的时弊,他提出了“固邦本,厚民力,备戎狄”等六条改革主张。据说,宰相王曾收到万言书后,大为赏识,立即授意晏殊推荐范仲淹应学士院试。

范仲淹立身孤高,报国奉行“以言为先”,而且次次都是药石之言,以致危言多犯,屡言屡贬。天圣八年(1030),范仲淹上疏《乞太后还政奏》,请章献太后“卷收大权,还上真主”,让“春秋已盛”的仁宗亲政,加上这之前他还谏阻仁宗率百官行拜太后寿仪,触怒章献太后,被贬河中府(今山西永济市)通判。范仲淹的言行,也使曾推荐他的晏殊担心连累到自己,他把范仲淹叫去严加责备。为此,范仲淹给晏殊写了封长信说:“事君有犯无隐,有谏无讪。杀其身,有益于君则为之。”反映了他宁死不默的一贯精神。

明道二年(1033),章献太后驾鹤归西,亲政后的仁宗希望有所作为,拔擢了一批太后垂帘时受到压制的官员。范仲淹也由陈州(今河南淮阳县)通判召还,担任了谏官。谏官的职责就是提意见,不久,仁宗因为宠幸尚氏、杨氏二妃,准备废黜郭皇后,范仲淹与御史中丞孔道辅率众台谏到垂拱殿门,伏奏郭后不可废,结果被押解出京城,贬知睦州(今浙江建德市)。即使狼狈如此,范仲淹还在《睦州谢上表》中反复劝说仁宗:“有犯无隐,人臣之常;面折廷争,国朝盛典。”

景佑二年(1035)冬,范仲淹由知苏州提拔为礼部员外郎、天章阁待制、判国子监进京。归来后的范仲淹,论事愈急。当时,吕夷简任首相,颇为专权。范仲淹便把一些要员的晋升情况绘制成《百官图》上呈仁宗,指着上面开列的百官晋升顺序说“某为超迁,某为左迁,如是为公,如是为私,意在丞相”,直言宰相用人不当,以权谋私。这把位居人臣之极的吕夷简气得七窍生烟,暴跳如雷,反在仁宗面前诉范仲淹越职言事,荐引朋党,离间君臣。这次,他又落职饶州(今江西鄱阳)。

历经三度贬职,范仲淹丝毫不见收敛,他那近似固执的坚持,源于他特立独行的性格,源于他忧国忧民的情怀,源于他许国忘身的精神。

未了英雄与至性君子

范仲淹一生见贤思齐,不断以往哲先贤的思想、品德和功绩勉励自己。他在《上资政晏侍郎书》中说“信圣人之书,师古人之行”,又在《蒙以养正赋》中说“学默默以存志,将乾乾而希圣。庶几进退之间,保君子之中正”,表达了要像先圣一样,在得失进退间,不失其高尚的情操。所以他始终“内守朴忠,外修景行”,以洁身自好和为国事功要求自己,企望在现实世界中成就最高的道德理想。然而,由于他竭力事功而谏言无忌,进退自如而操守过洁,使他在当时成了一个备受争议的人物,王安石甚至指责他“好广名誉,结游士以为党助,甚坏风俗”。

范仲淹确实爱名,但他爱的是竭诚报国之名,爱的是经纶济世之名,爱的是心若介石之名。正因为他爱名如宝,雪操冰心,注定了他无论是重用为股肱之臣,还是贬谪为偏远小吏,始终“不以毁誉累其心,不以宠辱更其守”。唐末五代以来,冯道、范质之辈充斥于朝,不以国破君亡为耻,反以连任“贰臣”为荣。尤其是冯道,历五朝四姓十主而钓台稳坐,自命“常乐老”,洋洋自得。宋初士风沿袭五代,积习难改,士大夫不顾廉耻、不守节操、曲学阿世者遍布朝野。范仲淹作为位起于布衣的至性至真君子,一生砥砺名节,不易操守。他满怀至诚,固执大道,认为“名可巽而道不可屈,怀可卷而节不可降”,他誓言“定应松柏心无改,自信云龙道不孤”。正因为名节和操守的坚持,使他能始于洁行而不耽于忧戚,见于大节而不屈于名利,所以他忤逆天威依然谏诤于朝廷,“三黜专城”依然救民于水火,众口铄金依然矢志不渝,正如他自己所说:“素心直拟圭无玷,晚节当如竹有筠”。朱熹对他给当朝士风的精神影响和作用也给予了高度评价,说:“本朝忠义之风,却是自范文正作成起来也。”

宋仁宗皇佑四年,六十四岁的范仲淹旧疾缠身,感觉大限将至,便向宋仁宗呈上《遗表》,念念不忘仍是社稷长远,邦国兴衰,他以将死之言规劝仁宗:“伏望陛下调和六气,会聚百祥,上承天心,下徇人欲。明慎刑赏,而使之必当;精审号令,而期于必行。尊崇贤良,裁抑侥幸,制治于未乱,纳民于大中。”还对“事久弊,则人惮于更张”深感忧虑,对自己“功未验,则俗称于迂阔”深表遗憾,至于自己身后之事,却只字未提,表现出他一生坚守的大忠和大节。范仲淹经天纬地之才用之未尽,忧国忧民之志屈而未伸,他的遗憾是泣血的遗憾,正如韩琦在《范文正公奏议序》中感叹:“不幸经远而责近,识大而合寡,故其言格而未行,或行而复沮者,几十四五。”真是未了之英雄,至性之君子!

善行义举与德传子孙

窖金捐寺:范公年少在寺院读书时,曾在寺中地窖内发现很多藏金,但他不为藏金所迷,仍然掩盖如初,一毫不取。等到为官富贵时,才告诉寺里僧人,取出藏金来修建寺院。范公镇守河东时,无意间获得旧经「十六罗汉因果识见颂」一卷,为藏经所未录,即将此经赠给慧哲法师流通于世。

舍宅为寺:范仲淹晚年把自己的住宅改为天平寺,用来兴崇三宝。他的几位公子共用一件好的衣服,外出时轮流穿着。范仲淹出将入相数十年,所得俸禄全部用来布施周济别人,所以死的时候连丧葬费都不够,而他的四个儿子都做到公卿的官位,个个能继承父志,舍财救济他人,因此范家的曾孙辈也极为发达。

广置义田:范仲淹读书时,心中念念想着救济他人。后来他作了宰相,把自己的俸禄全部拿出来购置义田,赡养一个家族几百户的贫寒之家。他的几个儿子请求他买一所园宅,他说:“京城里的大官园林很多,主人也不能经常去游园,谁会不准我去游他们的园林?何必要自己有花园才能享乐呢?”

绝地留坟:范仲淹年青时贫穷,后来做了官。他很孝顺,请风水家看母亲的墓地,风水家说他母亲的坟是"绝地",他家会断绝后嗣,劝他迁移。他说既然是绝地,也不应别人去受;如果我该绝后,迁坟有什么用?结果没有迁坟。

捐办学堂:苏州有座著名风水宝地--南园,范仲淹当时正在做宰相,又是苏州本地人,于是许多人劝他把南园买下来做公馆,以利后代出人才、做大官。范仲淹说,一家人发富贵范围太小,于是他买下南园办了"苏州书院",培养出不少人才。他死后,儿子范纯仁依然又做了宰相,而且世世代代人才辈出。

随时助人:范仲淹在越州作知府时,有个孙居中的人,死在做官期间,他的孩子很小,家里贫困没有钱,回不了家乡。范仲淹拿出自己的俸禄,替他们准备船只,而且派部下送他们回乡。临走之前,又写了一首诗,交待说:路上如有关卡盘查,把这首诗拿给他看。诗中写道:“十口相依走河川,来时暖热去凄然,关津不必问姓氏,此是孤儿寡母船。”(这一家十口相依为命,乘船过河,他们来时暖热,去时凄凉悲哀,关口不必问姓名,这是孤儿寡母所乘的船。)因为范仲淹的帮助,孙家一家老小顺利返回了家乡。

德传子孙:俗话说:富不过三代,但范公后世家族却兴旺了八百年!范公的四个儿子不但贵为官卿、道德极高,且能遵父舍财济世之风;其后代子孙在朝为官者亦屡出不绝,这都是得自范公的庇荫。世人若想后代子孙昌绵久远,当学范公积善造福之方。

范仲淹名言:

1、君子不独乐,我朋来远方。言兰一相接,岂特十步香。

2、清风何处来,先此高高台。兰丛国香起,桂枝天籁迴。

3、尝闻自天意,天意岂如此。何为治乱间,多言历数尔。

4、无为落梅调,留寄陇头人。

5、更约中秋夕,长津无寸烟。

6、晴岚起片云,晚水连初月。

7、好风从天来,吹落桂树花。

8、憔悴泽边人,独醒良可惜。

9、何当换金骨,五云朝玉京。有客淳且狂,少小爱功名。

10、昔多松柏心,今皆桃李色。

11、年年春自东南来,建溪先暖冰微开。溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。

12、纷纷堕叶飘香砌。夜寂静、寒声碎。真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。年年今夜,月花如练,长是人千里。

13、碧云天,黄叶地。秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水。芳草无情,更在斜阳外。

14、人不寐。将军白发征夫泪。

15、国家兴亡,匹夫有责。

16、教易为善,善而人正,国之所以治。

17、政通人和,百废俱兴。

18、不以物喜,不以己悲。

19、教易为善,善而人正,国之所以治。

20、居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

21、家贫志不移,贪读如饥渴。

22、国家之患,莫大于乏人。

23、明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

24、圣人无常心,以百姓心为心。

25、宁鸣而死,不默而生。

26、惟抱夷齐心,饮之可无愧。

27、试问捣衣仙,何如补天女。

28、未必真龙媒,悠悠在平地。

29、清夜泛月华,宛是江湖游。他日上云去,兹为黄鹤楼。

30、安得嘉宾来,当之共披襟。陶景若在仙,千载一相寻。

31、有声若江河,有心若金璧。雅为君子材,对之每前席。

32、不向摇落地,何忧岁崢嵘。勗哉肯构人,处之千万荣。

33、一子贵千金,一路重千里。精思入于神,变化胡能拟。

34、明年桃李开,禹浪如霞高,之子可变化,咫尺登金鳌。

35、逐尔群鸥乐,群鸥尔勿飞。此心未忘者,天机非杀机。

36、买臣起白社,贾谊富青春。宝此金轆轤,去去延平津。

37、千灵无结慍,万卉不摧荣。庶几宋玉赋,聊广楚王情。

38、天人两相忘,逍遥何有乡。吾当饮且歌,不知羲与黄。

39、月有万古光,人有万古心。此心良可歌,凭月为知音。

40、此乐不寻常,何苦事浮荣。愿师先觉者,远远濯吾缨。

41、坐啸此亭中,行歌此亭际。逍遥复逍遥,不知千万岁。

42、上有尧舜主,下有周召臣。琴瑟愿更张,使我歌良辰。

43、竭我百家产,崇尔一室居。四海竞如此,金碧照万里。

44、太平不自存,凶荒亦何及。神农与后稷,有灵应为泣。

45、昔多松柏心,今皆桃李色。愿言造物者,回此天地力。

46、自然天下文,不复迷宗师。

47、溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。

48、一品与千金,问白发、如何回避。

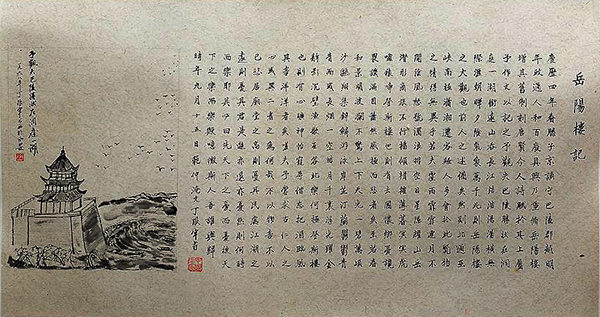

49、登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

50、愁肠已断无由醉。酒未到,先成泪。残灯明灭枕头攲,谙尽孤眠滋味。都来此事,眉间心上,无计相回避。

51、人不寐,将军白发征夫泪。

52、四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

53、君看一叶舟,出没风波里!

54、两两凫雁侣,依依江海濒。晚光倒晚影,一川无一尘。悠悠乘画舸,坦坦解朝绅。绿阴承作盖,芳草就为茵。

55、焰焰众卉明,衮衮新泉流。箫鼓动地喧,罗绮倾城游。

56、窈窕玉女窗,想像玉女粧。皎皎月为鉴,飘飘霓作裳。

57、英雄惜此地,百万曾相距。近代无战争,常人自来去。

58、世间荣辱何须道,塞上衰翁也自知。

59、独上西楼为君久,满城明月会云销。

60、萧萧远韵和于乐,密密清阴意在人。

61、后人收得休欢喜,还有收人在后头。

62、游子未归春又老,夜来风雨落花多。

63、春尽桃花无处觅,空余流水到人间。

64、送君直上青霄去,行看归乘驷马车。

65、世祖功臣三十六,云台争似钓台高。

66、万物已齐无一事,独醒惟笑众醺醺。

67、好山深会诗人意,留得夕阳无限时。

68、好乐当年开口笑,此心无事愧重霄。

69、功名早晚就,裴度亦书生。

70、诗人不悔衣霑露,为惜清光岂易亲。

71、莫将富贵移平昔,彼此清心发半凋。

72、半生游此道,观海特茫茫。

73、莫道官清无岁计,满山芝朮长灵苗。

74、江山藏拙好,何敢望天阍。

75、圣明何以报,殁齿愿无邪。

76、好励图南志,翱翔览四瀛。

77、况有南窗姬易在,此心那更起纤尘。

78、万古功名有天命,浩然携手上春台。

79、少壮由来须努力,篆铭钟鼎古何人。

80、渺渺云霞开绛节,雝雝鸾凤答空歌。几时身退琼坛畔,荣利匆匆奈老何。

81、子孙何事为炮烙,不念嘻吁祝网时。

82、瓢思颜子心还乐,琴遇钟君恨即销。

83、行行道不孤,明月相随去。

84、谁言吾子青春者,意在生民先发讴。

85、孔子作旅人,孟轲号迂儒。吾辈不饮酒,笑杀高阳徒。

86、到日必诗战,重登李杜坛。

87、万里江海源,千秋松桂阴。

88、西都尚有名园处,我欲抽身希白傅。一日天恩放尔归,相逐栽花洛阳去。

89、朱楼逼清江,下睨百丈鳞。羡此南鱼乐,不忍持钩轮。

90、安得如白云,无心两相忘。

91、春山雨后青无限,借与淮南洗眼看。

92、归来笑春风,白日登青天。

93、花前人自乐,桃李岂须言。

94、密密天上语,忽忽人间有。与君置青山,解冠松桂间。

95、吾将退而隐,尚得荣其视。

96、幽兰在深处,终日自清芬。

97、红霞绿竹忘机地,未免天家下诏求。

98、先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(图源网络)