司马迁:留将正气冲霄汉 著成信史照尘寰

善德人物榜 第130期“善德行者”:司马迁

上榜理由:

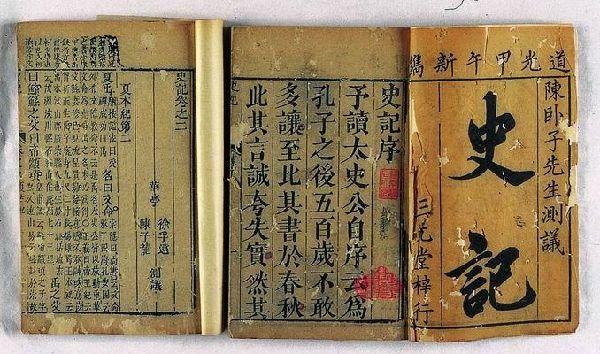

他怀才有志,行在报国,却因替李陵降匈奴一事辩白而遭受腐刑;他忍辱负重,前后共历时十八年,终于写成《史记》这部“藏之名山,传之后人”的史书。在这部其倾尽一生心血化作的伟大著作中,他“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,为后来史学者竖起了一个需仰视才得见的标杆。千百年来,我们常常自叹不如,我们时时想追赶超越,然而我们却为利益所绊,为风骨所限,为生死所惧,只能怯懦地望尘莫及。他就是司马迁,一位笔耀今古、光照往来的善德行者、中华大贤。

善言慧语:

●鱼生于水,死于水;草木生于土,死于土;人生于道,死于道。

●高山仰止,景行行之,虽不能至,心向往之。

●文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》; 左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,兵法修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,始有《说难》、《孤愤》;诗三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

行者小传:

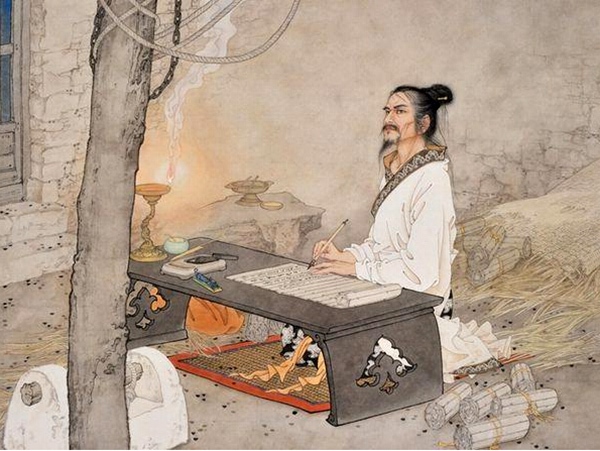

司马迁,字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城南)人,生于汉景帝中元五年,卒于汉武帝征和三年,享年五十五岁。他十岁学习古文书传,二十岁从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,所到之处考察风俗,采集传说。不久仕为郎中,成为汉武帝的侍卫和扈从,多次随驾西巡,曾出使巴蜀。元封三年,司马迁继承其父司马谈之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,曾与唐都、落下闳等共订《太初历》。此后,司马迁开始撰写史记。后因替投降匈奴的李陵辩护,获罪下狱,受腐刑。出狱后任中书令,继续发愤著书,终于完成了史记的撰写。人称其书为《太史公书》。司马迁还撰有《报任安书》,记述了他下狱受刑的经过和著书的抱负,为历代传颂。

善德故事:

◆舍节著史:汉武帝天汉二年,司马迁因替李陵败降之事辩解被定为诬罔罪名。诬罔之罪为大不敬之罪,按律当斩。面对大辟之刑,他想到,慕义而死,虽名节可保,然书未成,名未立,这一死如九牛亡一毛,与蝼蚁之死无异;又想到古代贤士圣人亦都是在饱经摧残后,为发泄愤懑才作出了传世之名篇。终于,在那个“臧获婢妾犹能引决”的时代,司马迁毅然选择了以腐刑赎身死。至此,司马迁背负着父亲穷尽一生也未能完成的理想,面对极刑而无怯色。在坚忍与屈辱中,完成那个属于太史公的使命。

◆牧羊读书:马迁幼年常常帮助家里耕种庄稼,放牧牛羊,从小就积累了一定的农牧知识,养成了勤劳艰苦的习惯。十岁读书后,又拜大学者孔安国和董仲舒等人为师,读则摘记、学则问疑,进步很大;曾经当着父亲的面,把一卷书从头至尾背诵了一遍。听完司马迁的背诵,父亲感到非常奇怪。他不相信世界上真有神童,但又百思不得其解。第二天,司马迁去放羊,父亲在后边偷偷地跟着,发现,司马迁把羊群赶到草地中央,等羊开始吃草后,他就从怀中掏出一本书来读,那朗朗的读书声不时地在草地上萦绕回荡。

◆实录精神:司马迁撰写《史记》,态度严谨认真,“不虚美,不隐恶”的“实录”的精神是其最大的特色。他写的每一个历史人物或历史事件,都经过了大量的调查研究,并对史实反复作了核对。再比如,他曾受到汉武帝的残酷打击和迫害,因而“发愤著书”,但这并不影响他的公正和“实录”精神。在《史记》中,他并不发泄私愤,而是客观地记述武帝的事迹,既记述他的功绩也不避讳其残忍和好大喜功,求仙访道和追求长生不老等可笑事实。

善史氏曰:

负重使生命更精彩,不弃显伟人之情怀。能以命世之才、旷代之识、高视千载,创留信史;太史公诚史界之造物主也。

推荐阅读: