白居易:如果不能忍受孤独 就难以成就梦想

善德人物榜 第152期“善德行者”:白居易

上榜理由:

他被誉为“诗魔”和“诗王”,一生作诗3000余首;传世的《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等千载之颂,皆在正视现实,关心民生,且通俗浅白,老妪能解。他为官守节,隐退独善;敢在天子驾前为民争安危,终生不以攀附权贵为进取之计。其去逝后,唐宣宗写诗悼念称他:“文章已满行人耳,一度思卿一怆然。”《旧唐书》更为其作传,赞曰:“呜呼!居易其贤哉!”他就是白居易,一位以“完节自高,名望漼然”的善德行者。

善言慧语:

◆作文章,要为君、为臣、为民、为物、为事而作,不可为文而作也。

◆我有所念人,隔在远远乡。我有所感事,结在深深肠。

◆世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。

行者小传:

白居易,字乐天,号香山居士,其祖籍太原,唐代宗大历七年(772年)正月出生于河南新郑城西东郭宅村。其早年家境贫困,对社会生活及人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎,唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史 ,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。白居易在文学上积极倡导新乐府运动,主张文章合为时而著,诗歌合为事而作,写下了不少感叹时世、反映人民疾苦的诗篇,对后世颇有影响,是我国文学史上相当重要的诗人,生平著有《白氏长庆集》七十一卷。

善德故事:

●兼济独善:白居易一生命运多舛,长期处于兼济独善交替缠绕,无时不处于矛盾之中的“欲兼济不能,欲独善不忍”状态,故在《与元九书》中借“古人”之语创了一句名言,叫做“穷则独善其身,达则兼济天下”。这句话虽不是白居易的首创,却因白居易而为世人所知。其源于《孟子·尽心上》篇,在这篇文章里有如下一段话:“古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”意思就是,古代的人,得志时恩惠施于百姓,不得志时修养自身以显现于世。

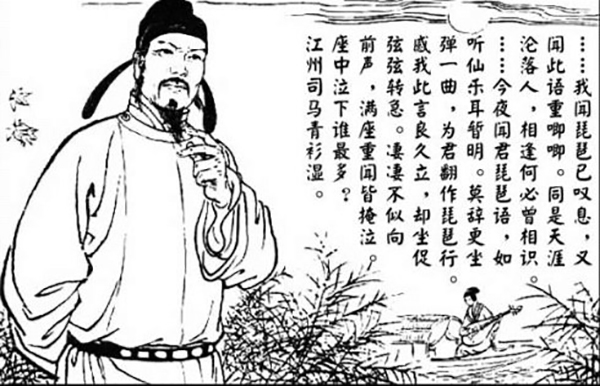

●贬谪江州:公元815年,宰相武元衡遇刺身亡,白居易上表主张严缉凶手,被认为是越职言事。其后白居易又被诽谤:母亲看花而坠井去世,白居易却著有“赏花”及“新井”诗,有害名教。遂以此为理由贬为江州司马。只到公元820年夏,才被召回长安,任尚书司门员外郎。贬谪江州是白居易一生的转折点:在此之前他以“兼济”为志,希望能做对国家人民有益的贡献;至此之后他的行事渐渐转向“独善其身”,虽仍有关怀人民的心,表现出的行动却已无过去的火花了。

●舍节为民:白居易晚年官运亨通,一直升到了刑部尚书、太子少傅的高位。可是这时人们发现,一生谦虚自洁的他从这时起,却越来越孤傲张狂、越来越沉湎于女色。据记载,白居易在晚年不但对年轻诗人的文采横加批驳,还蓄养了大量家姬,并为了寻求新奇,在十年内就更换了三批。作为大诗人、大名人,他在地位已无可动摇的人生暮年为什么要如此“败坏”自己呢?只至他死后,人们才从他子孙的口中得到答案。原来,晚年他故意以这种人性的瑕疵做掩盖,迷惑政敌,从而实现他为民、为国谋福祉的愿望。比如开挖龙门石滩、洗清冤案等,就是他在这一时期完成的。

●百亩湖泥:白居易任杭州刺史时首先疏通了李沁四十年前开凿的六井,之后便开始大规模地整治西湖,筑建了后来非常有名的白沙堤。一天,白居易从西湖边走过时,看到湖南岸有人在挑土填湖,建造亭台楼阁。经查问,是手下一名官员的岳父未经准许,便擅自建造湖畔花园。白居易命人将那位官员的岳父找来,对他说,西湖是百姓的西湖,你为什么要一人独占?现在罚你开挖一百亩湖泥。对方知道白居易一向特别重视环境保护,将西湖视若珍宝,因此二话不说,立刻答应下来,真的挖了100亩湖泥。

●居易改诗:白居易做诗,力求通俗易懂,明白晓畅。据说他每写一诗,必对家中老妪读之,老太太能理解的就抄录,不明白的就改写。一次,他写了一首《新制绫袄成,感而有咏》,将其中几句念给老仆人听:“百姓多寒无可救,一身独暖亦何情!心中为念农桑苦,耳里如闻饥冻声。安得大裘长万丈?与君都盖洛阳城!”老人听罢说,你说的我都明白,只是“安得大裘长万丈”中的“安”字,我寻思着还是改一改好。白居易问老人其中有何道理,老人又说,你过去写过这样的句子:“道州民,老者幼者何欣欣!父兄子弟始相保,从此得作良人身。道州民,民到于今受其赐,欲说使君先下泪,仍恐儿孙忘使君。”老人接下来说,道州刺史元结是位百姓忘不了的好官,给大伙盖房子,教育官吏们不要欺压百姓,道州不就有了万丈长裘了吗?白居易认为老仆人言之有理,就把“安”字改为“争”字。意思是要做官的以“为百姓谋福利”的思想去“争得大袭长万丈”。

●爱恋湘灵:白居易11岁那年,因避家乡战乱,随母将家迁至徐州符离。在那里与一个比他小4岁的邻居女子相识,她的名字叫湘灵,于是两人就成了朝夕不离、青梅竹马的玩伴。到白居易19岁、湘灵15岁时,情窦初开,两人便开始了初恋。白居易有一首诗名为《邻女》,追叙了十五岁的湘灵,赞美湘灵的美丽和她悦耳的嗓音。后来,白居易27岁为了家庭和前程远赴他乡,一路上写下了《寄湘灵》、《寒闺夜》和《长相思》等多首怀念湘灵的诗。再后来,白居易考上了进士、做了校书郎,曾几次恳切向母亲要求与湘灵结婚,但被封建观念极重的母亲拒绝了。只到37岁时才在母亲以死相逼下与同僚杨汝士的妹妹结了婚,但直到白居易53岁时,他还写诗思念湘灵,而湘灵也因苦等白居易而终生未嫁。所以,有人说,白居易亲身经历的这段悲剧般的爱情是《长恨歌》的创作基础。

善史氏曰:

人,需要孤独。如果不能忍受孤独,就难以成就梦想。一个真正优秀的人,那怕不是处处谨小慎微,他也一定是一个朴实无华孤独者;因为,只有静才能生智。如果身居高位仍要借朋友的多少、交往的高低来证明自己的魅力,那只能说明你还需要成长。

推荐阅读: