最后的较量丨《小张说管仲》专栏之十九

周室衰微不共匡,干戈终日互争强。

诸侯若解尊天子,列国何因次第亡。

——唐·周昙《春秋战国门再吟》

管仲与齐恒公不但是“尊王攘夷”的首倡者,更是真正执行者。但可惜的是,之后称霸称雄的王侯,皆把“尊王攘夷”当成了谋取自身利益的工具,最终引火自焚,所以周昙才会作诗惜叹。

周朝自平王东迁(公元前770年)之后,至管仲相齐(公元前685年)之前,这近一百年中,周天子的权威开始衰落,不论是外部蛮夷入侵,还是内部诸侯国是为了自己的利益而发生战争,周天子都已经无力左右。此时的中华大地,诸侯国被蛮夷蹂躏,老百姓因混战丧生,华夏文明已经走到了灭绝的边缘。

公元前683年,在齐国吞并了谭国,再次掀起诸侯内斗的风潮后,管仲向姜小白进言说:现在的周朝四边都是入侵的蛮夷,他们到处烧杀抢砸,如同豺狼,毫无人性,您不敢面对。而谭国这样的诸侯,与我们同文同种,本应该亲昵相处,您却恃强凌弱。这样下去,再过些年,天下诸侯不是被您消灭,就是被蛮夷杀光,齐国最终还会跟蛮夷一较高低。现在这么多列国都打不过蛮夷,到时就剩齐国一个,能打过蛮夷吗?

姜小白反问:我现在如果直接跟蛮夷斗,齐国战败,肯定会被列国瓜分。怎么办?

管仲说:周天子虽弱,仍为天下共主。我们应该带头尊崇周天子,树立他华夏正统的形象,团结诸侯,抵御外侮。

姜小白问:他们会听吗?

管仲说:大是大非都拎不清的人,不教训一下,等什么!

其实管仲说的“尊王攘夷”类似于后来英国的议会制度,不但维护了国家的统一性,还通过“实力竞选”的形式,相对避免了君主专权和王朝更替。

姜小白登基称王的第五年(公元前681年),宋国发生了南宫长万之乱,宋国的昏君和幼主接连被杀,宋国上下大乱。在管仲的建议下,姜小白邀请宋、陈、蔡、郑等国在齐国的北杏会盟,商讨安定宋国事宜。当时,地处齐鲁两个大国之间的遂国也在受邀之列,却没有赴会。为了树立威信,一向以帮扶弱小著称的管仲指挥齐军攻占了遂国,赶走了遂王,并张榜宣称:大齐不欺小国寡民,若遂王悔过,明日就可复国。

齐军灭遂后,不但令很多小国震悚,本来比较强大的鲁国也显出了怂态。急于求功的姜小白找了个借口,开始兴兵伐鲁。管仲苦劝:您不想着以德服人,处处兴兵,必然背离民众。天下诸侯与齐国军力相当的不少,一旦他们联合起来反攻,我们只能用欺诈取胜。就好像用木棍灭大火,这是很危险的!

姜小白不听良言,带兵一直打到了离鲁国国都五十里的地方,要求鲁国臣服齐国,并于柯地会盟,鲁王被迫接受了条件,回信说:鲁国是礼仪之邦,这次会盟为的是修好,我不会带兵器去。

姜小白对身边的大臣说:我们是威武之邦,此会也免带兵器。

管仲知道鲁王此言有诈,但他没有挑破,而是对姜小白说:您还是见好就收,取消此次会盟,直接归还侵占的鲁国土地吧。现在天下诸侯国都对齐国的快速崛起心存嫉怨,您现在兴的又是不义之师,如果您真的通过这次会盟削弱了鲁国,诸侯会把贪字加到您的头上。以后我们做事,小国会越来越反感,大国更会组织反抗,这对齐国很不利!

鲁王如约来到柯地,走过威风凛凛的齐国兵士阵队,只带着曹刿一个人登上了盟坛。这个曹刿就是《曹刿论战》中的那个曹刿,五年前,他指挥鲁军在长勺打败了齐军。这次鲁王本不想带他来的,可他说:我不会因为打败过齐军,他们恨我就不敢露面,我陪您去就是要告诉齐王,胜败是兵家常事,不可欺人太甚。

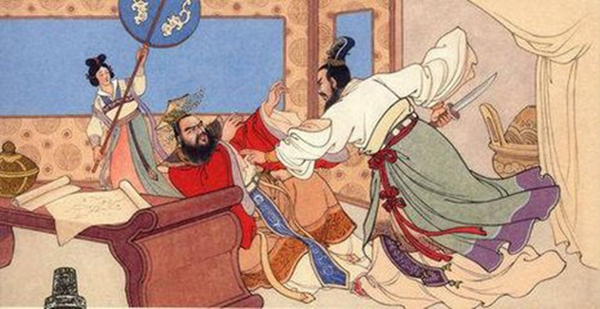

齐国名义上是同鲁国签订同盟,实际作为战胜国,姜小白根本没有把鲁王放在眼里。等鲁王登上盟坛,没寒暄几句就让人端上了早已写好的盟约,指着铜盘要鲁王歃血为誓。鲁王本想仔细看看约誓内容,但姜小白并没有与他商量的意思,只是催他快些宣誓。正当迫于无耐的鲁王要违心宣誓时,曹刿突然拔出宝剑,从鲁王身后两步冲到姜小白面前,剑搭姜小白脖项怒呵道:你们齐军已经侵略到离我国都五十里了,还这么欺负人,我现在就杀了你!

转身,曹刿又对鲁王说:国纵亡,节不可失!

管仲知道姜小白色厉内荏,此时虽然一言不发,故作镇静,实际已经吓坏,所以忙跑上前,抢过鲁王手中的盟简,高高举起,大声朗道:我君上已许诺归还鲁国土地,各守原来国界,永修盟好。这上面写得明白,齐国此次伐鲁,皆因鲁国不敬周王。

姜小白闻听此言,也顺势说道:此间肯定有误会。

于是,在管仲和曹刿的斡旋下,姜小白与鲁王重新写盟简,对天发誓:共尊周天子,协力驱夷狄!

曹刿劫盟事件之后,姜小白回国后便不再热心侵略,开始自守边境,不再过问他国事,可姜小白并没有因此息兵罢战。这一年冬天,夷狄侵略邢国,齐国发兵相救。次年(公元前680年)春,夷狄侵略卫国,齐国再次发兵相救.夏天时,在管仲的谋划下,姜小白出面调解了郑国内乱。渐渐地,各国诸侯都开始亲附齐国。管仲抓住了这一时机,这年冬天,在姜小白以宴请周天子代表单伯为由,促成了齐、宋、卫、郑四国国君在鄄地(今山东省鄄城县北)的会盟,齐国的霸主地位开始初显。

姜小白登基称王的第七年(公元前679年),姜小白与管仲这对君臣,经过三年磨合,三年熏修,用六年时光,终于取得了由内而外的共鸣。在这一年冬天,姜小白抛开周天子,以齐国的名义,号召宋、陈、卫、郑国国君再次于鄄地举行了会盟,此到,姜小白正式成为春秋时期的首位霸主。

很多时候,其实结束就意味着一个新的开始。姜小白与管仲的磨合,也是一个不断变化、不断加深的过程。笔者用了五个记,写他们君臣开始合作时的这段磨合,就是想说一个道理——本性难移。姜小白与管仲开始的这六年磨合期,是因为彼此不够了解、不能信任,说到底,好解决。后面的三十多年,只所以还会发生矛盾,还要不断磨合,则是因为这两个人本性不同、对世界的评判各异。不然,在正式成为春秋首霸的第二年(公元前678年),姜小白怎么会不顾众人劝阻,执意下令,把不甘做亡国奴的遂国人全部屠杀……(系列文章《小张说管仲》之十九 来源:中华善德网)

下期提要:

兵马未动,粮草先行。除了备足粮草,古今行军都有一个通俗,那就是每道一处,安营时必会先派士兵找水井,找到水井后就要时刻有军士看守,直到拔营起寨才会弃守。这样做,一是为了保证军队给养,二是防止坏人在水源下毒。齐国军队在班师途中,走到了一个山里,好几天找不到水源,一时军心大乱。这时,隰朋说:万物皆可以为师,不可轻贱微末。蚂蚁冬天会在向阳的山坡筑巢,夏天则筑巢于山坡的阴面,深知阴阳表里,亦是无水不活之虫,顺着蚂蚁窝往下挖吧,准能掘到水。

于是,士兵们开始遍山寻蚁窝,分头掘井,不久就获得了足够全军饮用的水源。从那时起,中华又多了一个成语——蚁穴知泉。

相关链接: