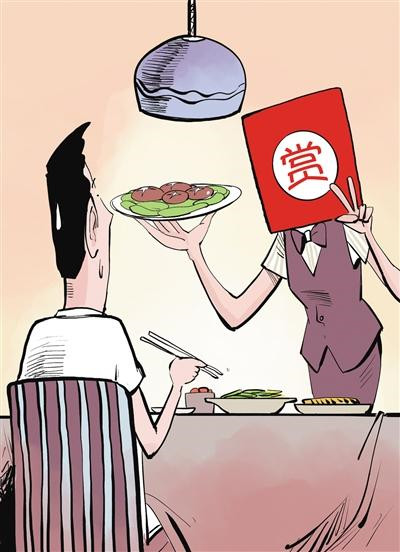

扫码打赏为促员工主动服务? 有多少人愿意付款

编者按:

你可能在阅读微信文章时点击过文末的“赞赏”按钮,或是在观看直播时送出过礼物,餐饮店“扫码打赏”的本质就是给小费,但需求本身是否真实存在,能有多少人接受也许还需要更多时间来检验。

最近,北京市的一些餐饮店流行起“扫码打赏”,即消费者通过扫描服务员所挂牌子的二维码支付一定金额的“小费”。北京市民王先生认为,如果开了这个头,收不到小费的服务员的服务态度可能会变差。况且消费者用餐已经消费过,为什么还要二次消费?服务员的收益应该是他们与餐饮店通过合同约定的。(法制日报)

在北上广深等一线城市,一些中大型连锁餐饮机构早已尝试用数字化的方式推动服务升级。

留心的话,消费者会发现,这些餐饮店或通过标识、桌牌或通过服务员提醒你,如果对服务感觉满意,可以通过扫服务员工作服上的二维码卡牌进行“打赏”,金额多为3至5元。

这是一个鼓励创新的年代,但不是所有的创新都值得点赞,都值得推广。虽然披着互联网的外衣,有着二维码的时髦,但“扫码打赏”在实质上就是西方的给小费。而“扫码打赏”的命运,正取决于人们对于小费的态度。

消费者态度不一

对“扫码打赏”这件事,消费者的态度各异,基本可以分为两派:“看情况”“坚决抵制”。

在调查访问中,选择“看情况”的消费者一般都表示,“服务员跑前跑后也确实很辛苦,打赏一下也能促使服务员提高服务质量”。

打赏实为“双刃剑”

一家推出“扫码打赏”的餐厅相关负责人告诉记者,在推出“扫码打赏”后,很多员工服务的主动性、积极性明显提升,他们更加愿意主动与顾客沟通,让顾客满意而归。粗略估计,餐厅员工一个月下来基本能拿到500元左右的打赏费用。

北京市民王先生认为,如果开了这个头,收不到小费的服务员的服务态度可能会变差。况且消费者用餐已经消费过,为什么还要二次消费?服务员的收益应该是他们与餐饮店通过合同约定的。

“我觉得,有一部分商家已经将小费通过商品价格转嫁到消费者头上。小费应该算作服务人员的劳务报酬所得,应缴纳个人所得税,而从微信打赏看,这部分的法律监管仍然欠缺,打赏可能会带来偷税漏税隐患。”北京市民郭先生说。

说起“扫码打赏”,在广东省深圳市生活的王叔平在微信上发来一个愤怒的表情包,并配上这样的文字——“实在是令人不爽,像吞了个苍蝇”。

去年年底,王叔平在深圳某餐厅吃饭,被服务员强制要求扫码打赏,“当时我就觉得有些不舒服,这种你不打赏就站在旁边不肯走的做法,有种被陌生人伸手要钱的感觉”。

王叔平的朋友小李在上述餐厅也有同样的遭遇,他是这样表述的:“如果是自愿的话也无可厚非,可以看做是对服务员服务态度的一个监督。但是,在买单时突然有一名服务员站在你面前要求打赏,言语间还透露着强制的味道,这让人很不舒服。”

“扫码打赏”在实质上就是西方的给小费

在西方很多国家,如果享受服务的话,是要付出小费的。比如在美国,小费已经制度化,给多少小费也已经约定俗成。不过,在1900年之前,美国人基本是不给小费的,这是跟英国贵族学来的一个“舶来品”。小费在美国的命运,并非一帆风顺,美国曾经有过一次反对小费的运动,反小费组织认为小费是“最恶劣的陋习”。即便现在,也有不少美国人反对支付小费。这从一个侧面说明,小费并不是想象的那样深入人心。只是习惯成自然,一些西方国家逐渐形成了小费文化。

这些年来,把小费引入中国的呼声,一直没有断过。譬如在旅游领域,就进行过这样的探索。国家旅游局等三部门,曾经联合发布《关于进一步加强导游劳动权益保障的指导意见》,明确提出“旅行社要探索建立基于游客自愿支付的对导游优质服务的奖励机制”,首次从国家层面肯定并支持推广导游薪酬制。这在很多人看来,其实就是小费。只是小费在中国一直没有得到广泛认同。

之所以出现这种情况,是因为在中国实施小费缺乏文化支撑。小费在西方国家,已经形成了一种文化,但在中国,却缺少这种传统。在美国,小费是很多服务人员重要的收入来源,但在中国,服务人员的收入主要通过工资实现。

有餐厅讲,在推出“扫码打赏”后,很多员工服务的主动性、积极性明显提升,他们更加愿意主动与顾客沟通,让顾客满意而归。这是有可能的。但是,如果餐厅有着良好文化,给员工合理报酬,又何尝需要通过小费来激励员工积极性?商家不能把自己的责任转嫁给消费者。在中国的文化情境下,消费者吃饭付钱,已经履行了消费责任,再要求消费者给付小费,并不合理。