“九流”之上的历学宗师丨《小张说管仲》专栏之十

对于中国人来说,“三教九流”这个词肯定不陌生。但你知道“三教”是哪三教?“九流”又指哪九流吗?

三教,即儒教、道教、佛教三个中国传统宗教的总称。抛开组织性不谈,单从学术的角度看,三教思想属于与我们日常生活有着密切关联的显学。

九流,即儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家九个奠定中华文明的学术流派。作为先秦诸子百家中最可观的精华所在,虽然这九家学派早在《汉书·艺文志》中已明确价值,但由于各自主张过于精专,且不为封建统治者所接受,所以单纯从学术研究上看,包括儒学、道学在内,其实都长期处于“远离生活”的隐学范畴。

回溯华夏三大显学,他们的“显”其实都是因为二次改造。

道家学说经过张道陵等人的改造变成了道教,开始重点讲求修炼“命”和“顺其自然”,谈的多是悲观无奈,思想所指,多虚无缥缈。

佛家学说经过六祖惠能等人的改造变成了佛教,开始重点讲求修炼“性”和“心灵安定”,谈的多是前生来世,境界源流,亦难以琢磨。

儒家学说经过董仲舒等人改造变成了儒教,开始重点讲求修炼“伦常”和“克已复礼”,议的多是圣人标准,平常百姓,更难以启及。

至于隐学,就历史发展的先后脉络判断,笔者认为在“九流”之上,成形最早、源流最清晰、理论最成熟的学说,当属古农家学说——历学,而管仲虽非开创者,却当得起历学宗师。需要说清的是,这里讲的“农家”不纯是因重视农业和农民而著称的战国农家学派,而是直指以发展“农耕文明”为核心的古农家学说。对此,近代学者俞寰澄已有所论述,具体笔者也会在后续文章中单讲。

为什么古农家学说被称为历学呢?

一言以蔽之,历学是农耕文明的根本性保障。

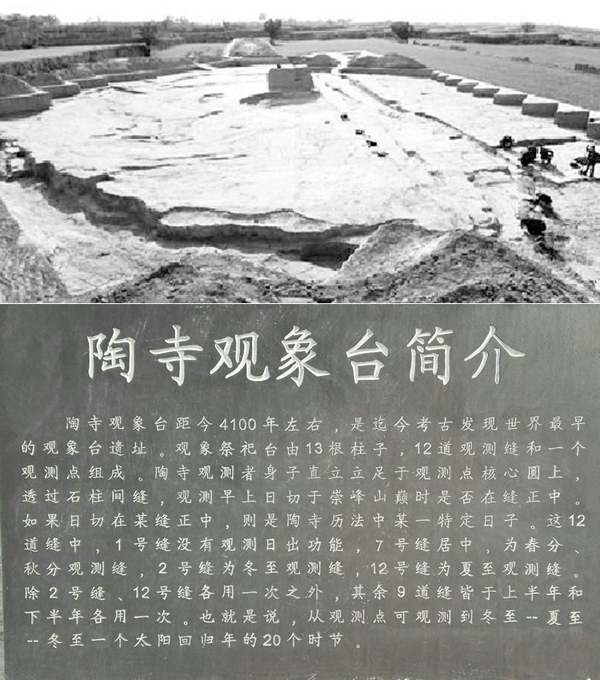

中华文明的形态主体是农耕文明,农耕文明的核心是掌握律历(根据天体运行规律制定历法)。在原始和古代社会,谁能掌握律历,谁就能够做帝王或帝王之师。在科技并不发达的古代,如果不知道一年四季的变化规律、不能通过时间和天象预测风雨,天将旱时播种、天将雨时收割,那庄稼是种不活也收不到的,所以,只有掌握律历,才能真正实现定居、从事农耕;也只有掌握了律历,才能真正实现有序耕种、定时收割。这一点,已从古代典籍和考古发掘中得到证实。比如甲骨文中的历(歴)字,就是人行走在两棵“禾”中;金文中加了一个厂字,表示刻写在石崖上,供人们处事遵行的条文,也可以引申为均衡广布于万物之中的真谛。再比如2003年在山西襄汾县陶寺遗址中发现的天文观象台,作为学界公认的世界最早观象台,它的位置与传说的尧舜城相符,年代则与黄帝历(民间称的“老黄历”)产生的时间大体吻合,这也证明当时的帝王的工作之一就是天文观象,从而制定指导农耕的律历。

为什么说管仲是历学宗师呢?

一言以蔽之,管仲是中国人至今仍在使用的二十四节气的奠基人。

还是以中国传统律历《黄帝历》举证,作为中国最早的律历,因为相传由轩辕黄帝创制,所以得名黄历,当时称作《调历》,其主要内容为“分八节以始农功,纪三纲而阐书契”,也就是划定节气,指导农耕;总结规律,指导言行。但这只是传说,目前尚无史料佐证。史籍可见的最早律历专著是《管子·幼官》,该文不但详细分析了节气的断定方法,还以春夏秋冬为序将一年划分成了“三十节气”,节令名中不乏清明、白露、夏至、冬至这样的沿用至今的节令名词。这些,都为汉代创立“二十四节气”奠定了根本性基础。此外,纵观《管子》八十六篇,如《轻重》《乘马》《五行》等等,几乎每个篇章都涉历、涉农,更留下了诸如“十年树木,百年树人”“仓廪实而知礼节”“不务天时则财不生”“山不辞土,海不辞水”“君子使物,不为物使”等流传至今的律历性名言,这些都是其它典籍所没有的。所以,不论是从思想深度、影响广度,还是从时间性、系统性看,管仲作为一代历学宗师,都当之无愧。(系列文章《小张说管仲》之十 来源:中华善德网)

下期提要:

秋之美,美在天地归于一片明澈淡远,美在长河落日似乎也不与世俗同流合污,更美在风清云淡中,白鹭沙鸥也能勾起无限悲欢……千年过往,雁归花谢,作为中国文学最恒久的主题之一,关于“秋”,你知道管子怎么看吗?

作为集管仲学术之大成的经典,原著八十六篇的《管子》一书,几经遗藏后,现存七十六篇,再加上《银雀山简》、《清华简》等考古出土的《管子》遗篇,据笔者统计,洋洋十数万字的《管子》,明确写秋的有七十七处,限于篇幅,本章只讲其中最有意思的十八个“管子眼中的秋”。

相关链接: